Kennt jemand noch das Schlagwort von den „Halbstarken“? Wahrscheinlich können mit dem Wort heute nur noch wenige Menschen etwas anfangen. Es hätte einen Ehrenplatz in einem Lexikon der untergegangenen Begriffe verdient, denn es steht für den Beginn einer kulturellen Revolution, die die westdeutsche Gesellschaft über Jahrzehnte erschüttern sollte.

Wer den Begriff noch kennt, denkt dabei vielleicht an den gleichnamigen Spielfilm von 1956 mit Horst Buchholz, an den Rock ’n’ Roll oder an den amerikanischen Schauspieler James Dean, der als Symbolfigur einer rebellischen Jugend empfunden wurde und dessen Filmplakate bis heute in manchen Studentenwohngemeinschaften hängen. Die aus heutiger Sicht etwas nostalgisch wirkende Ästhetik jener Jugendkultur verdeckt die Dramatik der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die sich damals in Westdeutschland ankündigte. Binnen fünfzehn Jahren sollte sich das Wertesystem der Bevölkerung deutlich verschieben, und über Jahrzehnte hinweg blieb die westdeutsche Gesellschaft von einem im internationalen Vergleich außerordentlich scharfen Generationenkonflikt gekennzeichnet, der erst in den 1990er-Jahren abklang. Nicht, dass dies den Menschen damals schon bewusst gewesen wäre,

doch viele witterten, dass sich gegen Ende der 1950er-, Anfang der 1960er-Jahre eine Kulturrevolution anbahnte. Vor „Neuerungen der Musik“ müsse man sich in acht nehmen, hatte Platon bereits im vierten Jahrhundert vor Christus geschrieben, denn dadurch geriete alles in Gefahr. Nirgends werde an den Gesetzen der Musik gerüttelt, ohne dass auch die höchsten Gesetze des Staates ins Wanken gerieten. Und tatsächlich waren es zunächst ästhetische Neuanfänge, die den gesellschaftlichen Wandel ankündigten: Der Musikgeschmack der Jugendlichen wandelte sich, die Wohnzimmer veränderten ihr Aussehen, die Mode unter jungen Leuten sonderte sich von der der Älteren ab. Symptomatisch sind die in den frühen 1960er-Jahren mit aus heutiger Sicht nicht mehr verständlicher Aufgeregtheit diskutierten Frisuren der Beatles. Man fragt sich, was an dieser etwas betulichen Haartracht denn so schlimm gewesen sein soll, doch die Älteren spürten, dass hier weit mehr in Gang war als ein bloßer Wechsel der Mode.

„Wertewandlungsschub“

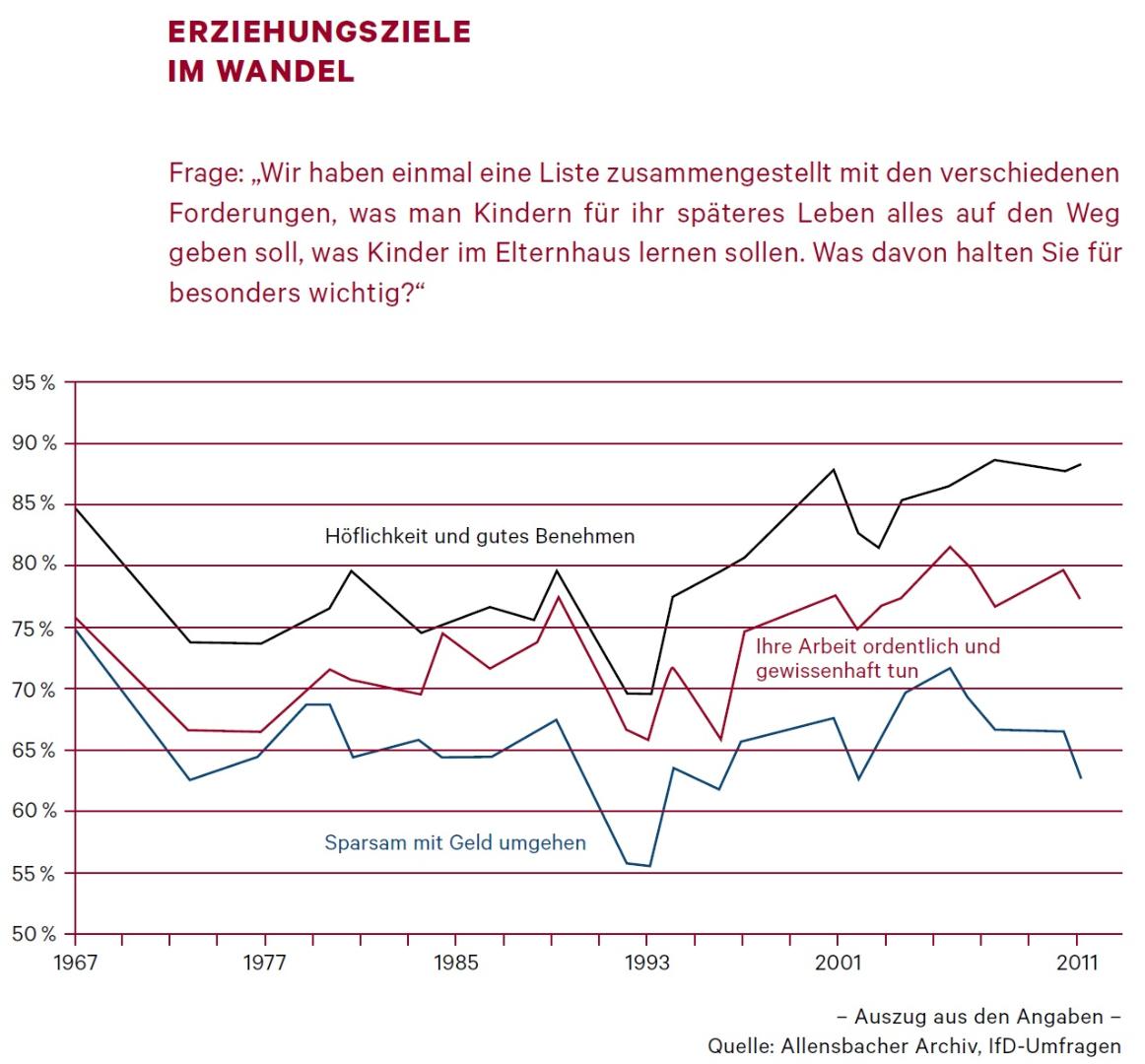

Das ganze Ausmaß der Veränderungen wurde am Institut für Demoskopie Anfang der 1970er-Jahre aufgedeckt. 1967 war in einer Repräsentativumfrage die folgende Frage gestellt worden: „Wir haben eine Liste zusammengestellt mit den verschiedenen Forderungen, was man Kindern für ihr späteres Leben mit auf den Weg geben soll, was Kinder im Elternhaus lernen sollen. Was davon halten Sie für besonders wichtig?“ Auf der Liste standen fünfzehn Erziehungsziele wie Höflichkeit und gutes Benehmen, Sauberkeit, Sparsamkeit, die Arbeit ordentlich und gewissenhaft tun. Die meisten dieser Ziele fanden bei den Befragten großen Zuspruch.

Fünf Jahre später, 1972, wurde die Frage unverändert wiederholt. Doch die Antworten unterschieden sich deutlich von denen des Jahres 1967. Es zeigte sich das, was der Speyerer Sozialwissenschaftler Helmut Klages später den „Wertwandlungsschub“ genannt hat: Binnen weniger Jahre war die Zustimmung zu dem, was 250 Jahre lang als bürgerliche Tugenden gegolten hatte, deutlich gesunken. Der Abbau hatte sich in allen sozialen Schichten vollzogen und stets am radikalsten bei denen, die jünger waren als dreißig Jahre. Noch 1967 meinten immerhin 81 Prozent der unter Dreißigjährigen, Kinder sollten im Elternhaus Höflichkeit und gutes Benehmen lernen; 1972 waren es nur noch 50 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank die Zustimmung zu der Aussage, man solle die Kinder dazu erziehen, ihre Arbeit ordentlich und gewissenhaft zu tun, von 71 auf 52 Prozent.

Auch andere Trendfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigten, dass die Bevölkerung ihre Einstellung zu einer Vielzahl von Themen radikal geändert hatte, und zwar in der Politik, im Verhältnis zur Kirche und in den Normen, ganz besonders in den Sexualnormen. Das war weit mehr als die Ablösung einiger überkommener Erziehungsziele durch neue. Es änderte sich der gesamte Zeitgeist: Zum ersten Mal wurden Regeln der Lebensführung infrage gestellt, die seit den ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts unanfechtbar schienen. Diese Veränderung ist unter dem Stichwort „Wertewandel“ in die Geschichte der Sozialwissenschaften eingegangen.

Wenn eine Gesellschaft ihre Normen und Werte ändert, dann ist das besonders deutlich an der jungen Generation zu erkennen. Sie gibt die Richtung vor, in der sich die Gesellschaft bewegt. Und so war es keine Überraschung, als sich im Jahr 1982 bei einer großen internationalen Studie zeigte, dass der ungewöhnlich stark ausgeprägte Wertewandel in Deutschland von erheblichen atmosphärischen Störungen zwischen den Generationen begleitet wurde. Eine Schlüsselfrage in diesem Zusammenhang lautete: „In welchen Bereichen haben beziehungsweise hatten Sie und Ihre Eltern ähnliche Ansichten?“ Dazu wurde eine Liste mit fünf Themen zur Auswahl vorgelegt: Einstellungen zur Religion, Moralvorstellungen, Einstellungen gegenüber anderen Menschen, politische Ansichten und Einstellungen zur Sexualität.

Distanz zur Elterngeneration

Besonders aufschlussreich war der Anteil derjenigen, die auf diese Frage antworteten, in keinem dieser Bereiche stimmten sie mit ihren Eltern überein, oder sie wüssten nicht, in welchen dieser Bereiche sie mit ihren Eltern übereinstimmten – letztere Antwort muss angesichts des Umstandes, dass es sich bei den vorgelegten Themen um fundamentale Lebenseinstellungen handelt, als Zeichen äußerster Distanz gedeutet werden. Die Zahl derjenigen, die eine dieser beiden Antworten gaben, war in Westdeutschland mit 23 Prozent weitaus größer als in anderen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten. In der jüngeren Generation waren es 26 Prozent. In den kommenden Jahren sollte der Wert zeitweise auf deutlich über 30 Prozent ansteigen, bevor er Ende der 1990er-Jahre auf ein im internationalen Vergleich unauffälliges Niveau von deutlich unter 20 Prozent zurückfiel. Die Kette der Belege ist nicht lückenlos, doch es sieht so aus, als habe die Phase der Generationskonflikte in Westdeutschland ziemlich genau vierzig Jahre angedauert, so lange, bis die junge Generation der Anfangszeit selbst zur Großelterngeneration geworden war.

Auch andere Fragen, die sich mit dem Wertewandel beschäftigen, zeigen einen dazu passenden Verlauf, beispielsweise die bereits erwähnte Frage nach den Erziehungszielen. Seitdem die Frage im Jahr 1967 zum ersten Mal gestellt worden war, nahm – von kurzfristigen Schwankungen abgesehen – über zweieinhalb Jahrzehnte der Anteil derer ab, die sagten, es sei wichtig, bei der Kindererziehung auf traditionelle bürgerliche Tugenden zu achten. Doch in den 1990er-Jahren drehte sich der Trend. Seitdem wächst die Zahl derjenigen wieder, die sagen, man solle Kindern beibringen, ihre Arbeit ordentlich und gewissenhaft zu erledigen oder sparsam mit Geld umzugehen. Der Anteil derer, die meinen, man müsse Kinder zu Höflichkeit und gutem Benehmen erziehen, ist heute sogar größer als Ende der 1960er-Jahre!

Das Beispiel steht stellvertretend für viele weitere: So steigt etwa seit Mitte der 1990er-Jahre die Zahl der Befragten, die sagen, es sei richtig, das Leben nicht nur zu genießen, sondern man müsse es als Aufgabe betrachten, während sie von 1956 bis 1992 fast kontinuierlich zurückgegangen war.

Entwicklungen in West- und Ostdeutschland

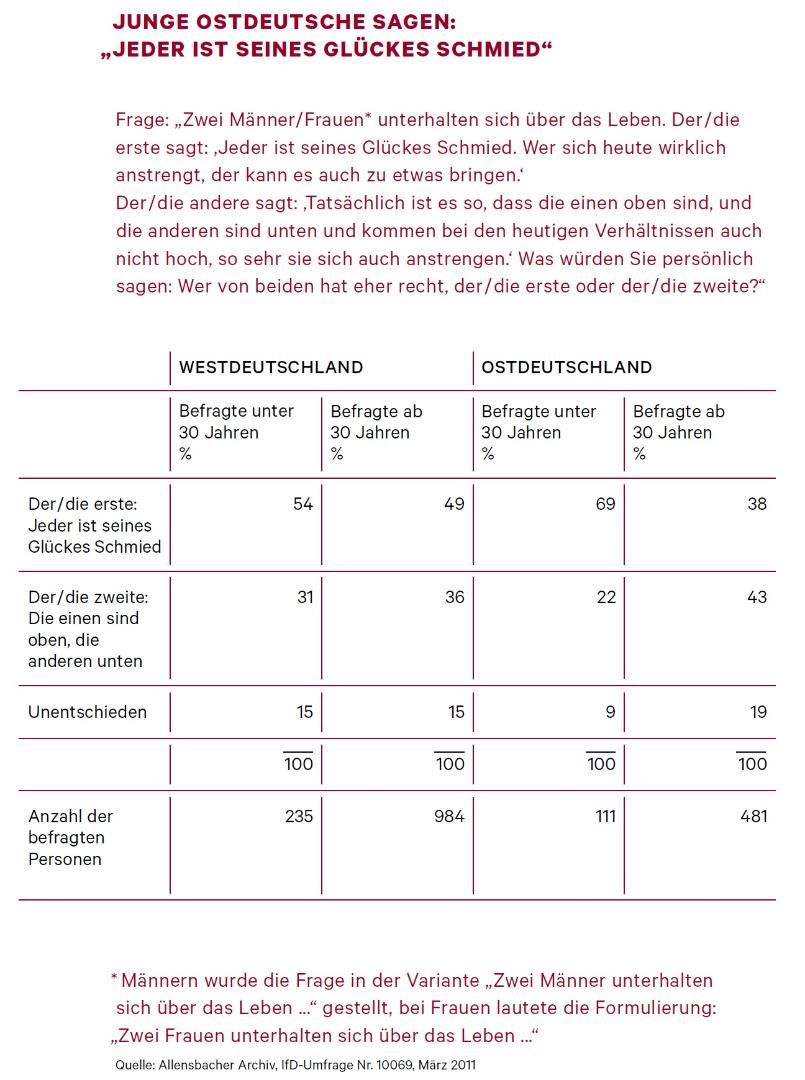

In den Jahren 1990 bis 1992 wurde die große internationale Studie, bei der ein Jahrzehnt zuvor die westdeutsche Generationskluft entdeckt worden war, wiederholt, und dabei gab es zwei überraschende Ergebnisse. Zum einen zeigte sich, dass der Wertewandel, der sich in Westdeutschland langsam, aber kontinuierlich über zwei Jahrzehnte hinweg fortgesetzt hatte, in den neuen Bundesländern nicht stattgefunden hatte. Die Haltung der Ostdeutschen zu traditionellen bürgerlichen Tugenden glich auffallend der Einstellung der westdeutschen Bevölkerung in den 1950er-Jahren. Eine Generationskluft war nicht erkennbar.

Dennoch stand Westdeutschland nicht mehr allein: Mit Spanien war ein weiteres Land hinzugekommen, das nun einen auffallend starken Generationskonflikt aufwies. War das Zufall? Es drängte sich eine Parallele zwischen Westdeutschland und Spanien auf: In beiden Ländern traten die Generationskonflikte etwa eineinhalb Jahrzehnte nach dem Ende der Diktatur auf, zu dem Zeitpunkt, an dem die erste Generation in Freiheit herangewachsen war. Könnte es also sein, dass es nach dem Ende einer Diktatur zu Kommunikationsproblemen zwischen den Generationen kommt, weil Eltern und Kinder von verschiedenen Systemen geprägt wurden? Wenn das der Fall wäre, dann müsste man heute in Ostdeutschland Zeichen einer wachsenden Generationskluft erkennen können – und tatsächlich gibt es Hinweise darauf.