Das Agilitätskonzept der Stadt Karlsruhe

Nadine Korn, Stabsstelle für Verwaltungs- und Managemententwicklung, Stadt Karlsruhe

„Das Hypen von Agilität ist totaler Quatsch!“, stellte unsere Moderatorin Veronika Lévesque, Organisationsentwicklerin aus Zürich, bereits im Vorgespräch zu unserem zweitägigen Netzwerktreffen Nachwuchskräfte Städtebau klar. Es könne nicht alles von Anfang an gut gehen, deshalb müsse die Frage vielmehr lauten: „Wie kann ich agil arbeiten in nicht agilen Umgebungen?“ Dieses Erkenntnisinteresse motivierte das Kooperationsteam aus KommunalAkademie und Deutschem Institut für Stadtbaukunst, bei dieser Fachtagung das Thema praktisch anzugehen: Das gesamte Setting sollte agil sein, einschließlich Mobiliar. Gewohnheiten zu durchbrechen, auszuprobieren, selbst in die Anwendung zu gehen, war erklärtes Ziel.

Anwendungsorientiertes Lernen: Von der Theorie ins Machen kommen

Veronika Lévesque brachte die Netzwerkmitglieder nach kurzen Impulsen immer wieder in kleinen Arbeitsgruppen ins Gespräch. Dabei trugen die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse aus den Vorträgen zusammen und sollten das Erlernte im zweiten Schritt auf die eigene Arbeitsumgebung übertragen. Darauf aufbauend war der Arbeitsauftrag, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, wie das Gehörte konkret im Arbeitsumfeld umgesetzt werden könnte.

Bereichernde fachliche Vielfalt der Netzwerkmitglieder

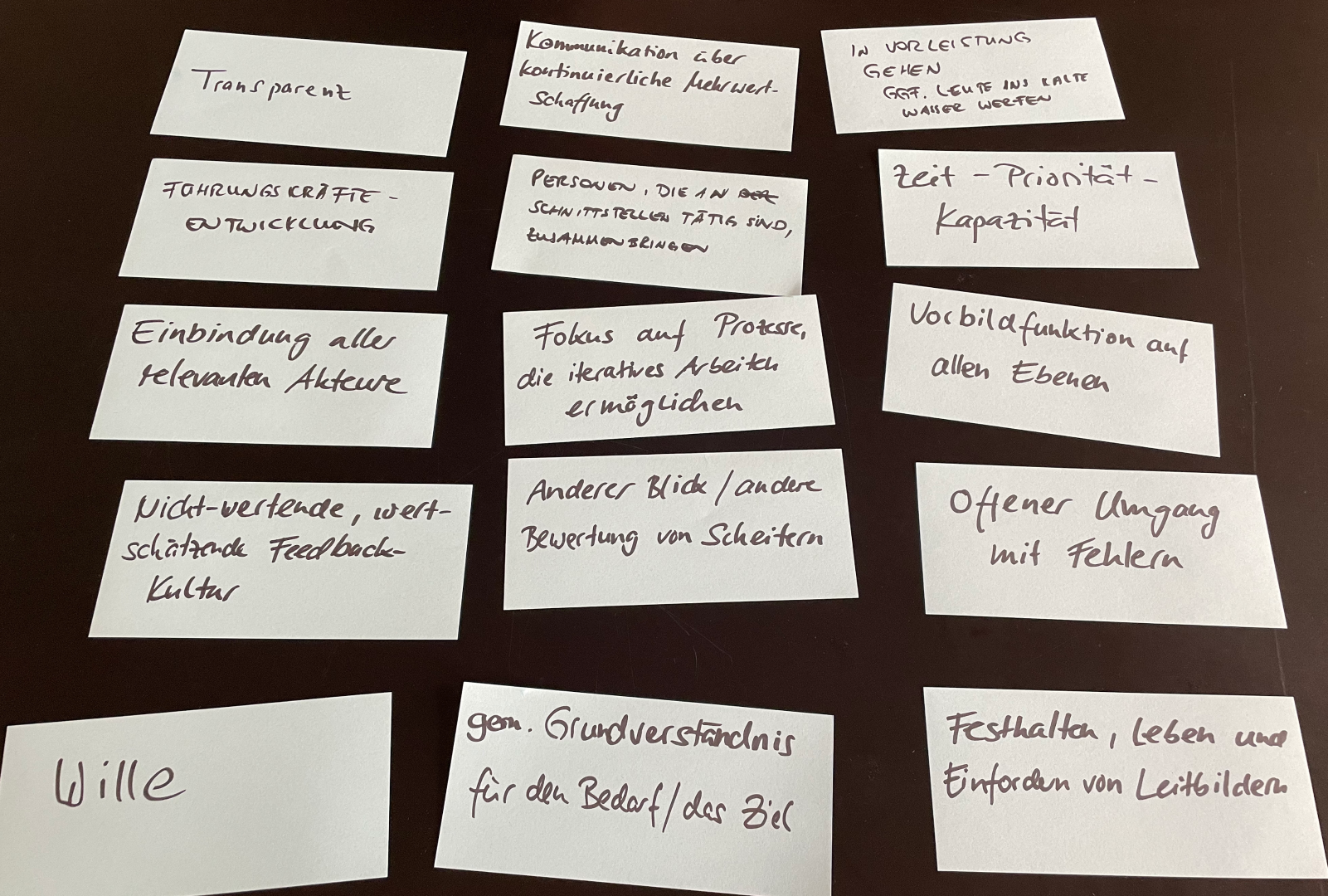

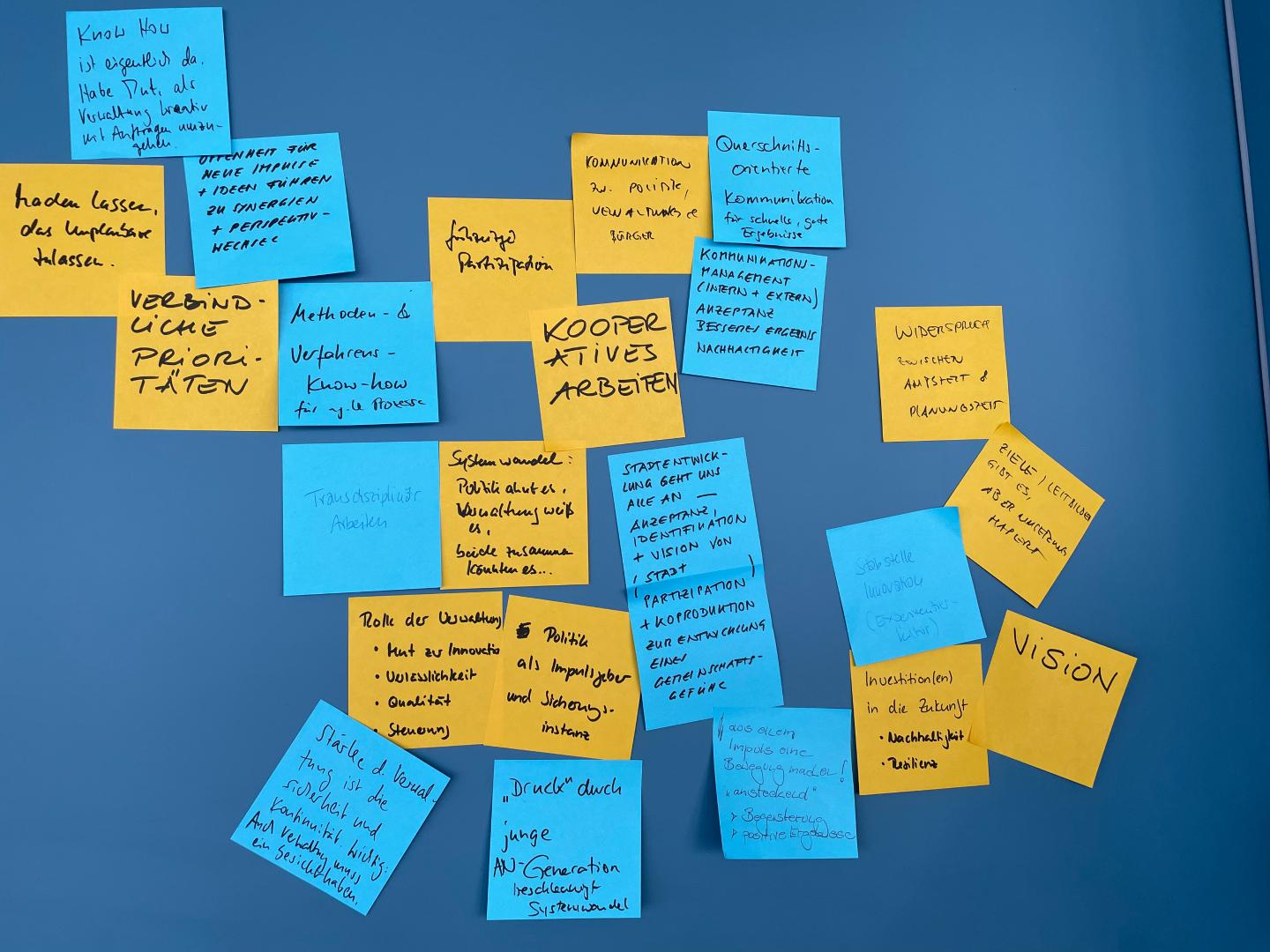

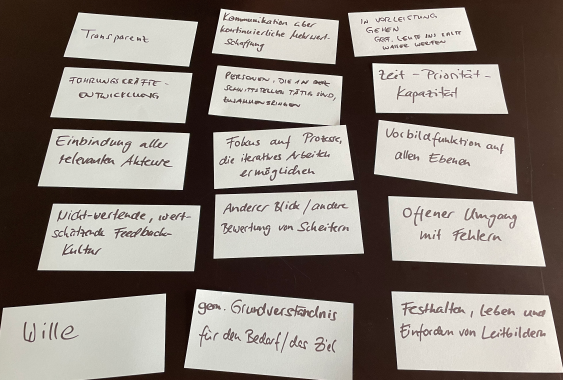

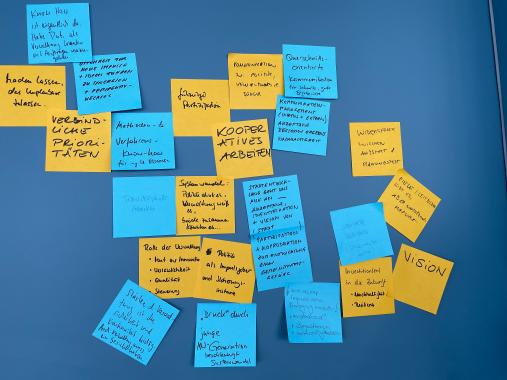

Hier erwies sich die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises als besonders ergiebig, weil unterschiedlichste Expertisen und Erfahrungshorizonte zusammenkamen, die sich gegenseitig bereicherten: Fachlich reichte die Vielfalt von Ingenieuren (u.a. aus den Bereichen Bauen und Wirtschaft, Raum- und Umweltplanung) über Architekten, Kunst- bzw. Architekturhistorikern, Juristen bis hin zu Stadtplanern. Die Teilnehmenden arbeiten in Wirtschaft, Wissenschaft und Lehre oder in Kommunalverwaltungen (hier überwiegend in Stadtplanungsämtern), einige sind kommunalpolitisch aktiv und üben Funktionen wie Stadt- oder Regionalplaner, Bauleitplaner oder Transformationsmanager aus. In iterativen Schleifen – mal in 4er Stuhlinseln, mal locker im Raum verteilt, trugen die Teilnehmenden konkrete Ideen auf Metaplankarten, Post-it und Flipcharts zusammen.

Agiles Arbeiten bündelt vorhandenes Fachwissen

Agiles Arbeiten animiert ausgehend von einem festen Wertegerüst, klarer Haltung samt überzeugender Fehlerkultur zum Ausprobieren: Die Idee, jenseits der Verwaltungsstrukturen hierarchie- und fachübergreifend zu arbeiten, soll bei komplexen Aufgabenstellungen kollektives Wissen bündeln. Standardisierte, bewährte Verfahren sind davon unberührt. Es geht nicht darum, das Meldewesen oder die Organisation von Kommunalwahlen mit agilen Methoden zu revolutionieren. Bei wiederkehrenden Aufgaben bewähren sich feste Abläufe mit klaren Zuständigkeiten und Verfahren. Da jedoch alle Politik zuallererst in der Kommune ankommt und gelöst werden muss, ist in unserer vernetzten Welt das kommunale Tagesgeschäft überwiegend hoch komplex und umfasst Aufgaben, die oftmals nicht mit eingeübten Verfahren oder Standards gelöst werden können. Genau hier setzt Agilität an: Einzigartige Lösungen für unerwartete Aufgaben mit ungewissem Ausgang setzen agiles Arbeiten voraus. Verwaltungen sind grundsätzlich dafür gerüstet, die Kunst dabei ist es, die vorhandene Fachkompetenz zusammenzubringen und bisher eingeübte Arbeitsweisen zu verändern.

Stadtlabor „Agentur des städtischen Wandels“ als Ideenschmiede genutzt

Genau das haben die Teilnehmenden der Fachkonferenz geübt. Am ersten Tag in den Räumlichkeiten des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst und am zweiten Tag in der Agentur des städtischen Wandels – einem Stadtlabor des Frankfurter Stadtplanungsamtes. Die Räumlichkeiten mitten in der Innenstadt, die das Stadtplanungsamt als öffentliches Laboratorium anbietet, in der erkundet und probiert werden soll, eben um integrierte Stadtentwicklung gemeinsam voranzubringen, motivierte mit unkonventionellem Werkstatt-Charakter.

Zum Mitnehmen

Es gibt wiederkehrende, bekannte Aufgaben, bei denen bewährte Verfahren und Standards zur Lösung ausreichen. Agiles Arbeiten hilft bei komplexen, unvorhersehbaren Aufgaben, wie beispielsweise Mobilität, Klimaanpassung oder Städtebau, die verschiedene Ressorts betreffen und deshalb fachübergreifend vorhandenes kollektives Wissen bündeln müssen, um jeweils angepasste Sonderanfertigungen entwickeln zu können (zur Präsentation von Anna Schmitt).

Agilität in Verwaltungen zu realisieren, ist eine kontrakulturelle Herausforderung, da Verwaltungen – ja auch aus gutem Grund! – verfahrenshörig sind. Die Herausforderung liegt darin, Ambiguitäten auszuhalten, auszuprobieren, multilateral zu kommunizieren (zur Präsentation von Veronika Lévesque).

Kommunalverwaltungen zeigen mit guten Beispielen für Städtebau, dass sie in der Lage sind, ihre Städte positiv zu gestalten. Torsten Becker, freier Stadtplaner und Vorsitzender des Städtebaubeirats Frankfurt am Main, nannte hier beispielsweise den Neckarbogen in Heilbronn, das Spinelli-Quartier in Mannheim oder das Nordhavn-Viertel in Kopenhagen. Es lohne sich, Städtebau als eine Investition in die Zukunft zu verstehen und diese Aufgabe möglichst interdisziplinär zu gestalten. Hierfür seien sieben Prämissen nötig:

- Einen klaren Auftrag der Politik. Als gutes Beispiel verwies er auf den Kommunalpolitiker Konrad Adenauer, der in in seiner rheinschen Heimatstadt visionäre städtebauliche Wegmarken setzte– Hafen, Flughafen, Messebau, Grüngürtel u.v.m. – und damit zupackend Kölns Stadtentwicklung prägte.

- Als weitere Voraussetzungen nannte Becker breite Akzeptanz in der Öffentlichkeit,

- eine ambitionierte Verwaltung mit professionellen Akteuren – hier erinnerte er an den Frankfurter Architekten und Stadtplaner Ernst May,

- leistungsfähige Planungsteams,

- professionell organisierte Planungsprozesse,

- strategische Bodenpolitik sowie

- qualitätsvolle städtebauliche Planung (zur Präsentation von Torsten Becker).

Städtebau, Stadt- und Regionalplanung sind Arbeitsfelder, die individuelle Lösungen erfordern. Die Rolle der Verwaltungen ist zentral: Sie müssen interne wie externe Akteure einbinden (zur Präsentation von Lucyna Zalas). Die zuständigen Fachkräfte erlernen bereits in der Ausbildung interdisziplinäres, agiles Arbeiten (zur Präsentation von Prof. Horst Roman-Müller). Der genaue Blick auf das Format „Projektgruppe“, hier verstanden als Mini-Firma mit Haltbarkeitsdatum, die außerhalb einer Abteilung interdisziplinär arbeiten soll, zeigt die Tücken, die im Arbeitsalltag überwunden werden müssen (zur Präsentation von Christian Plöhn).

Agilität kann nicht verordnet, sondern muss überzeugend gelebt, gefördert und weiterentwickelt werden. Das Agilitätskonzept der Stadt Karlsruhe zeigt, dass diese Arbeitsweise nicht auslernt, eine gemeinsame Haltung voraussetzt und auf Bedingungen fußt, die eine Verwaltung schaffen muss, damit agiles Arbeiten funktioniert (zur Präsentation von Nadine Korn).

Das Netzwerk Nachwuchskräfte Städtebau bringt regelmäßig Nachwuchskräfte aus unterschiedlichen Disziplinen mit etablierten Städtebau-Verantwortlichen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Nachwuchskräfte lernen anhand konkreter städtebaulicher Aufgabenstellungen und Lösungen von den praktischen Erfahrungen der Städtebau-Verantwortlichen und von der wissenschaftlichen Expertise, können eigene Entwürfe und Ideen vorstellen und professionell reflektieren lassen. Etablierte Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker lassen sich von neuen Ideen inspirieren, lernen Entscheider von morgen kennen und bereichern ihr eigenes Netzwerk.

Veronika Lévesque, Organisationsentwicklerin, Institut für Arbeitsforschung und Organisationsberatung iafob in Zürich

Christian Plöhn, Leiter des Stadtplanungsamts, Stadt Heidelberg

Rahmenbedingungen von Städtebau

Prof. i.V. Dipl.-Ing. Torsten Becker, Stadtplaner und Vorsitzender des Städtebaubeirats Frankfurt am Main

Stadtentwicklung und Agile Verwaltung

Dr.-Ing. Lucyna Zalas, Bauassessorin, Stadtplanerin AKNW, Referatsleiterin Regionalplanung am Fachbereich Raumordnung, Wohnen und Energie, Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Agiles Design Management

Prof. Dipl.-Ing. Horst Roman-Müller, Professor für Projektmanagement und Schlüsselfertigbau, Hochschule RheinMain

Themen

Kommunen im (demografischen) Wandel – Strategien zur Minderung regionaler Ungleichgewichte

Werkzeuge für eine smarte Stadtentwicklung: Urbane Digitale Zwillinge

Zwischen den Ländern und Kommunen hakt es noch

Kommunale Informationssicherheit und Resilienz

Gründungstreffen "Expertenkreis Kommunalpolitik"