Erben der Macht - Teil 1

Wenn Staatsführung Familiensache wird

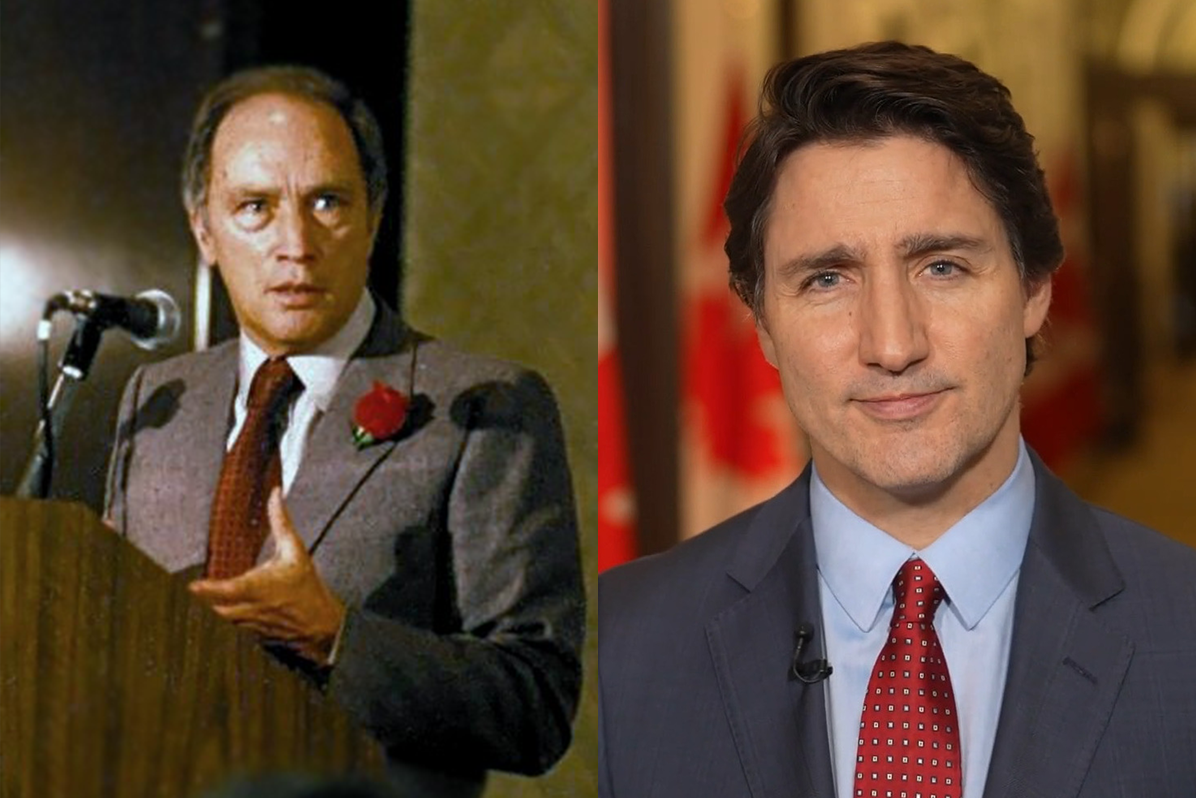

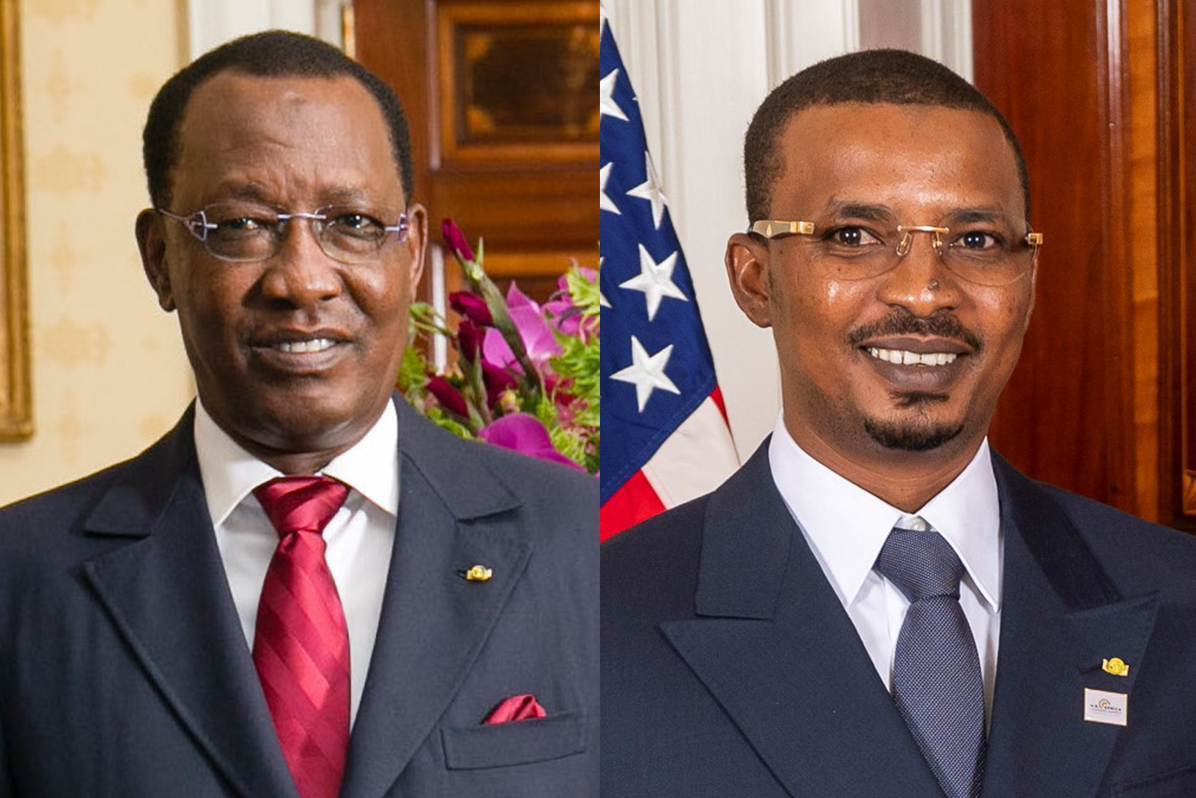

In der Reihe werde die dynastischen Machtstrukturen dreier prominenter Vater-Sohn-Paare: Trudeau, Əliyev und Déby analysiert. Eine kritische Betrachtung darüber, wie familiäre Nachfolge Demokratie, Autoritarismus und Staatsführung beeinflusst – in Kanada, Aserbaidschan und dem Tschad.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Pierre Trudeau war der 15. Premierminister in der kanadischen Geschichte. Er regierte das Land in den 1960er und 1970er Jahren und trieb die Modernisierung Kanadas entscheidend voran: Der „Kennedy von Montreal“, wie man ihn auch nannte, führte in Abgrenzung von Großbritannien eine Nationalhymne ein, tauschte den Union Jack gegen das Maple Leaf und sorgte für eine ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in seinem Kabinett, dessen Mitglieder unterschiedlichen Ethnien angehörten. Er legalisierte die Abtreibung, und vertrat eine moderne Einwanderungspolitik.

Sein Sohn Justin, der erst durch eine Rolle in einem TV-Historiendrama und seine emotionale Rede anlässlich des Begräbnisses seines Vaters im Jahr 2000 Bekanntheit erlangte, war von 2015 bis März 2025 der 23. Premierminister Kanadas. Vater Pierre diente während des 2. Weltkrieges in der Armee und arbeitete vor seinem Eintritt in die Politik als Anwalt und Universitätsprofessor. Justin Trudeau war nach zwei Bachelorabschlüssen High-School-Lehrer, begann danach ein Ingenieurstudium und brach es ab, um sich der Politik zuzuwenden.

Wie schon der Vater ist auch der Sohn Mitglied der Liberalen Partei Kanadas. In ihren politischen Positionen finden sich Parallelen, aber auch Unterschiede: Während Pierre für ein geeintes Kanada eintrat und den Quebecer Nationalismus entschieden ablehnte – er trieb die Integration der Frankokanadier voran und setzte die französische Sprache mit dem Englischen rechtlich gleich – war Justins Position in der Quebec-Frage kompromissbereiter und pragmatischer. Er sprach sich zwar wie sein Vater gegen die Absetzbewegungen Quebecs aus, bezeichnete sie sogar als Verrat an den Idealen seines Vaters, gewährte Quebec aber gewisse Autonomien, ohne die föderale Struktur Kanadas zu gefährden.

Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Frankokanadier waren während der Regierungszeit von Pierre Trudeau allerdings auch sehr viel kompromissloser: So entführte eine besonders radikale Untergrundorganisation, die „Front de libération du Québec“, 1970 zwei Politiker – einen britischen Diplomaten und den Arbeitsminister von Quebec. Pierre Trudeau ließ das Kriegsrecht ausrufen. Die Ereignisse gingen als „Oktoberkrise“ in die kanadische Geschichte ein. Die drastische Reaktion Pierre Trudeaus und sein nicht unumstrittenes Auftreten während der Krise waren Ausdruck seiner Persönlichkeit: Seine oft unnachgiebige Natur polarisierte. Sein Sohn hingegen pflegt einen kooperativen Führungsstil. Er setzt auf Dialog- und Kompromissbereitschaft und war im Ton immer versöhnlicher als sein Vater.

In seiner Beliebtheit schlägt sich das jedoch nicht nieder: Pierre gewann entscheidende Wahlen mit etwa 42 Prozent der Stimmen, während Justin nur 35 Prozent erreichte. Dies schlug sich letztendlich auch auf die politische Laufbahn des Sohnes nieder: im März 2025 reichte dieser seinen Rücktritt ein. Und dennoch: trotz der Unterschiede im Temperament, in ihrem Führungsstil und ihren politischen Herangehensweisen, haben beide Trudeaus in der kanadischen Politik deutliche Spuren hinterlassen.

Heydər Əliyev und İlham Əliyev

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Die Familie Alijew stellt seit Jahrzehnten die Präsidenten Aserbaidschans. Der Vater: Heydar Alijew, Jahrgang 1929, einst Erster Sekretär des Zentralkomitees der Aserbaidschanischen Sowjetrepublik , kehrt 1993 aus dem Exil nach Aserbaidschan zurück und wird zunächst zum Präsidenten ernannt, wenige Monate später ins Amt gewählt. Kurz vor seinem Tod im Jahr 2003 übernimmt sein Sohn Ilham (Jahrgang 1961) die Macht in Baku und steht dem Land in seiner inzwischen 5. Amtszeit als Präsident vor.

Als Vater Heydar in das postsowjetische Aserbaidschan zurückkehrt, gilt er als Stabilitätsbringer in dem krisengeschüttelten Land und erhält breite Unterstützung. In den darauffolgenden Jahren prägt er Aserbaidschan nachhaltig. Er schafft die Todesstrafe ab, tritt der Europäischen Menschenrechtskonvention bei und richtet ein Verfassungsgericht ein. Gleichzeitig schränkt er die Meinungsfreiheit ein und vertritt einen autokratischen Führungsstil. . Nach der Entdeckung riesiger Ölvorkommen steigt der Reichtum Aserbaidschans deutlich Als sich Heydars Gesundheit verschlechtert, ernennt er Sohn Ilham zu seinem Nachfolger. Der Form halber wurden zwar Wahlen abgehalten, doch alle aussichtsreichen Kandidaten zogen ihre Bewerbungen zurück – auf Empfehlung von Vater Heydar.

Der Sohn entmachtet Heydars ehemalige Gefährten und konsolidiert die Macht der Alijews. Sowohl Vetternwirtschaft als auch Korruption bleiben unter der Herrschaft Ilham präsent. Unter Ilham Alijew geht es Aserbaidschan dank der reichen Gas- und Ölvorkommen aber auch immer besser. Der ökonomische Aufschwung des Kaukasusstaats geht Hand in Hand mit seiner militärischen Aufrüstung und der Modernisierung der Streitkräfte. Ein Umstand, den das Nachbarland Armenien realisieren musste, als Aserbaidschan im Jahr 2023 den Bergkarabach-Konflikt zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Ob Aserbaidschan unter den Alijews jemals eine Demokratie war, darf bezweifelt werden. Alle fünf Wahlen, aus denen Ilham Alijew als Sieger hervorging, wurden von Wahlbeobachtern als nicht fair bezeichnet. Er hat durch juristische Tricks seine Amtszeit verlängert, hat seine Frau zur Vizepräsidentin ernannt, ein neues Amt, für das eigens die Verfassung geändert wurde. Im Demokratieindex der Zeitschrift „The Economist“ findet sich Aserbaidschan auf Platz 130 von 167 und wird als „Autoritäres Regime“ eingestuft.

Idriss Déby und Mahamat Idriss Déby

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Vater und Sohn Déby: Seit 1990 bestimmen sie die Geschicke des Tschad. Für Vater Idriss war der Weg ins höchste Amt sehr viel beschwerlicher als für den Sohn. Idriss Déby ist ausgebildeter Kampfpilot und war während des ersten Bürgerkriegs im Tschad (1979 bis 1982) Militärbefehlshaber. Milizen und Rebellengruppen schwächten den jungen Staat in dieser Zeit. In diesem Umfeld baute Idris Déby seine Macht aus und marschierte 1990 mit einer Rebellenarmee, die er befehligte, in die Hauptstadt N’Djamena ein. 1991 ließ er sich zum Präsidenten ernennen. Seither regieren die Débys den Tschad.

Der neue Herrscher verstand es, zwischen den unterschiedlichsten Machtpolen zu agieren. So zwischen den Regionalmächten Libyen – das Déby in einem langjährigen Krieg 1987 sogar militärisch schlagen konnte – und dem Sudan. Auch zu den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China pflegte der autokratisch regierende Machthaber stabile Beziehungen. Déby nutzte die geopolitische Lage seines Landes geschickt aus. Er profitierte von militärischen und finanziellen Hilfen der westlichen Mächte – besonders Frankreichs. Und China baute die notwendige Infrastruktur auf, um die reichen Öl- und Gasvorkommen im Tschad zu heben, Im Gegenzug sind chinesische Firmen stark in den Energiesektor des Landes involviert.

2021 drohte das Land der Familie Déby zu entgleiten: Der fast siebzigjährige Idriss Déby wurde während eines Kampfeinsatzes gegen die Rebellengruppe FACT schwer verletzt. Als er schließlich seinen Verletzungen erlag, schlug die Stunde des Sohnes – Mahamat Idriss Déby. Der 37-jährige wurde in dieser Phase der politischen Instabilität zum Präsidenten des militärischen Übergangsrates des Tschad ernannt. Anderthalb Jahre später sollten Wahlen abgehalten werden. Doch dazu kam es erst einmal nicht: Mahamat Idriss Déby verlängerte seine Interimspräsidentschaft im Oktober 2022 um weitere zwei Jahre.

Im Mai 2024 war es dann so weit: Der junge Staatschef wurde mit 61 Prozent der Stimmen in seiner Präsidentschaft legitimiert. Das Procedere war umstritten, gab es doch Berichte über Unregelmäßigkeiten und Manipulationen. Internationale Beobachter warfen der Regierung vor, die Wahl zu ihren Gunsten beeinflusst zu haben. Zweifel an der Gültigkeit des Ergebnisses kamen auf.

Zwar hat Mahamat Idriss Déby nach dem Tod seines Vaters eine drohende Instabilität des Landes abgewendet, doch es ist auch fraglich, ob Déby Junior seine Macht je wieder abgeben wird. Unter den jungen Menschen im Tschad ist er allerdings durchaus beliebt. Er hat in seiner kurzen Amtszeit einige wirtschaftliche und soziale Reformen angestoßen, die bei Jüngeren auf Zustimmung gestoßen sind.

Interesse an weiteren Fällen dynastischer Macht? In Teil 2 der Reihe analysieren wir die politischen Familien Hun (Kambodscha), Sharif (Pakistan) und Gnassingbé (Togo) – und wie Brüder und Söhne dort an der Spitze stehen.

Jona Thiel, geboren 1999 in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen), ist studierter Geschichts- und Politikwissenschaftler. Er publiziert als freier Journalist und fungiert als Sprecher, sowie Autor der Forschungsgruppe "Afrika" des Think Tanks "Kölner Forum für Internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik". Zudem ist der Historiker als Autor für die Forschungsgruppe "Friedens- und Konfliktforschung" tätig, bis 2025 war er stellvertretender Vorstand des BSH Trier (Bundesverbandes Sicherheitspolitik an Hochschulen und ist derzeit für die GIZ tätig. Thiel führt einen Blog, welcher sich primär historischen und außenpolitischen Themen zuwendet (Instagram: @gepo.global).