Maryana Drach leitet seit 2013 die ukrainische Redaktion von Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). Sie arbeitet seit 1996 als Journalistin und hat sich auf internationale Themen spezialisiert. Unter ihrer Leitung hat RFE/RL mehrere inzwischen namhafte Formate entwickelt: Krim.Realii, Donbas.Realii und Schemes: Corruption in Details.

Im Kampf um die Wahrheit

Direktorin von Radio Free Europe/Radio Liberty Ukraine im Interview

Maryana Drach, Direktorin von Radio Free Europe/Radio Liberty Ukraine, spricht über die Rolle unabhängiger Medien im Krieg, russische Desinformation, Pressefreiheit und die Zukunft von RFE/RL angesichts ausbleibender US-Finanzierung.

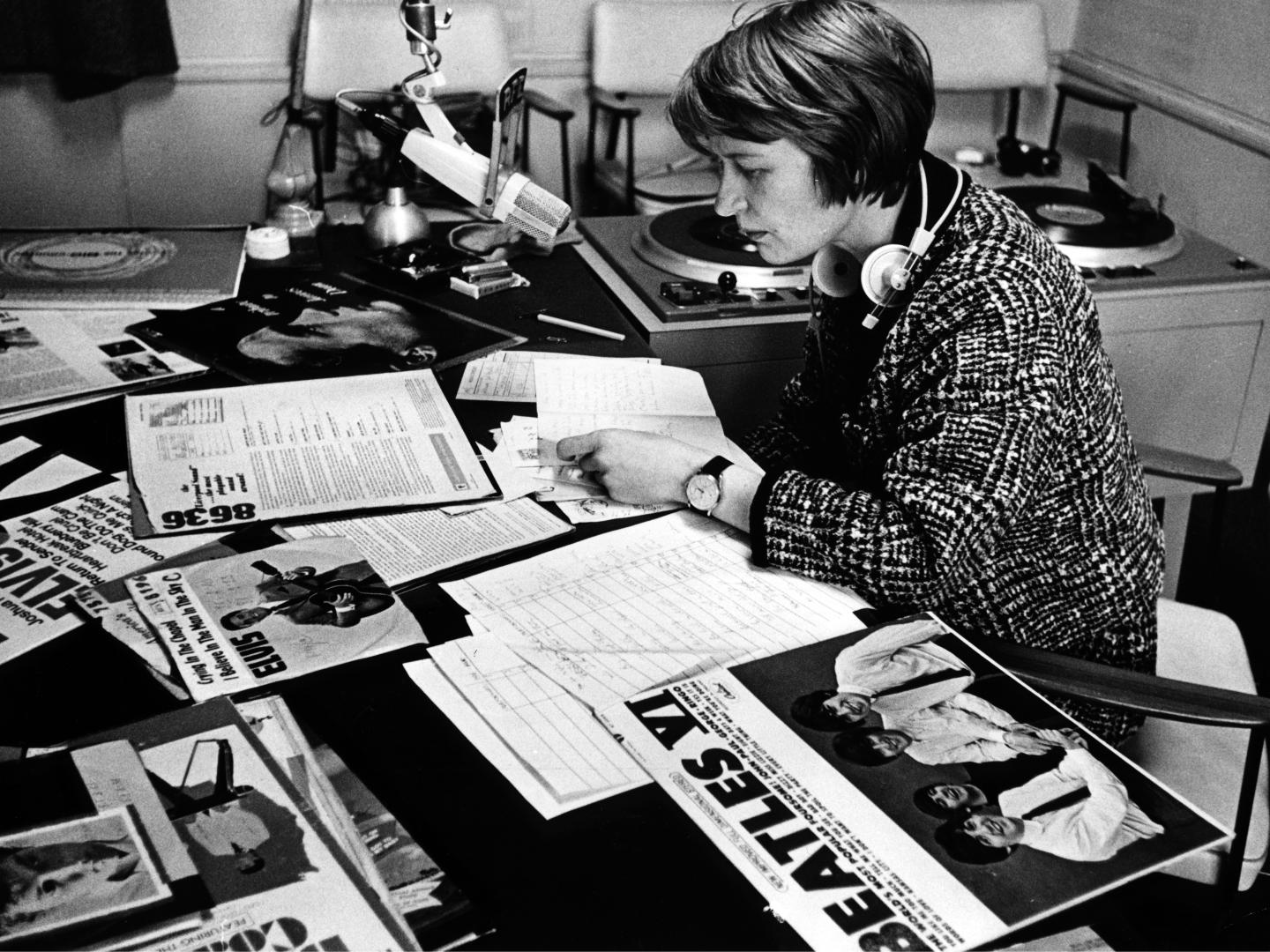

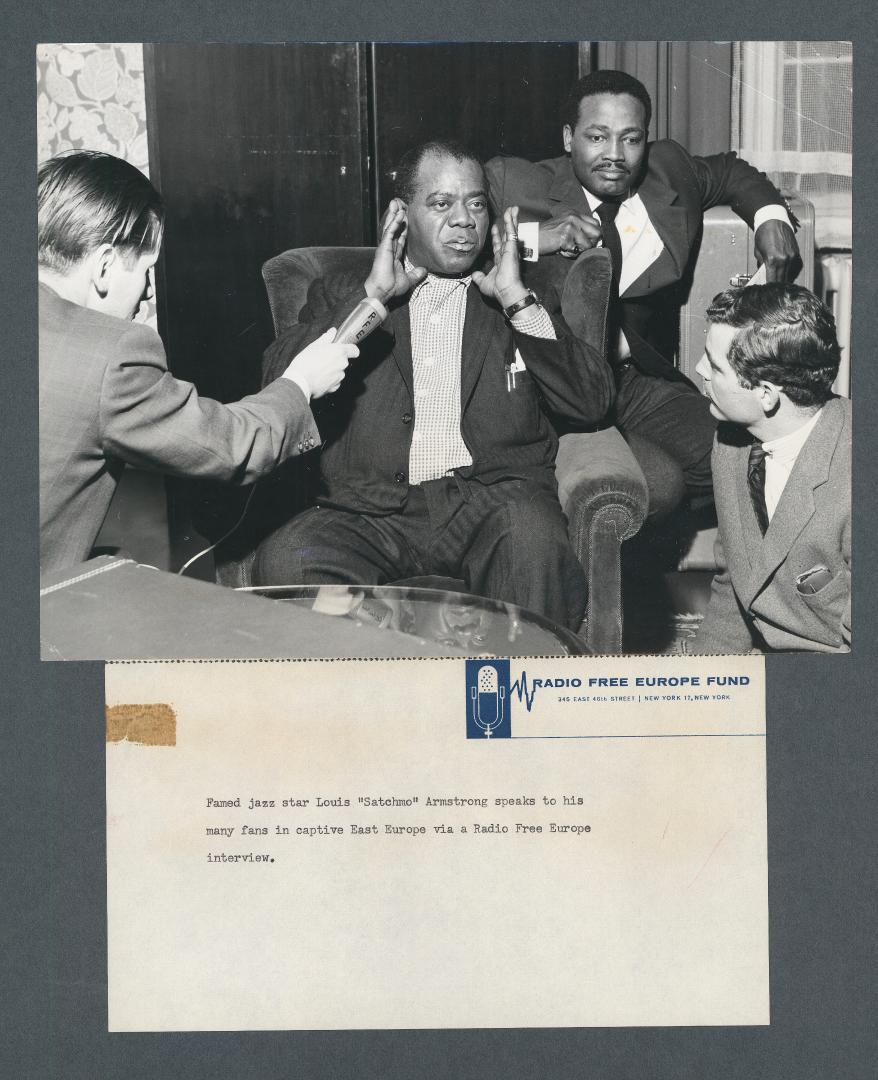

RFE RL Pressroom

RFE RL Pressroom

Wie hat sich die Rolle der ukrainischen Medien seit Beginn des Krieges 2014 und dann nochmal seit der flächendeckenden russischen Invasion 2022 verändert?

Maryana Drach: Die hat sich spürbar verändert. Es geht nicht mehr nur darum, über das Geschehen zu berichten, wir helfen den Menschen auch, mit der Realität des Krieges klarzukommen. Ganz konkret, im Alltag.

Und dann sind wir Zeugen: Ein Fotojournalist von RFE/RL gehörte zu den ersten, die das Ausmaß des Massakers von Butscha dokumentierten. Seine Fotos wurden später für ukrainische Briefmarken verwendet, die der Befreiung der Region Kyjiw gewidmet waren. Russland behauptete, Butscha sei inszeniert gewesen. Auch deswegen war es so wichtig, dass es die Aufnahmen gab.

Um der Welt die Wahrheit zu vermitteln, braucht es ukrainische Journalisten vor Ort. Den Film „20 Tage in Mariupol“ gäbe es sonst nicht. Mstyslav Tschernow gehörte zu den letzten in Mariupol verbliebenen Journalisten. Sein Film hat einen Oscar gewonnen; er hat der Welt gezeigt, was während der russischen Belagerung von Mariupol wirklich geschah.

Ich erinnere mich an eine Nachricht, die uns über Instagram erreicht hat, von einer Frau aus Isjum, in der Region Charkiw. Sie hatte mehr als ein halbes Jahr unter russischer Besatzung gelebt. Ihr einziges Fenster zur Welt war ihr Handy. Darüber hat sie unser Projekt Donbas.Realii verfolgt, jeden Tag. Sie schrieb, dass unsere Beiträge nicht nur die russische Desinformation entkräftet hätten, sondern ihr auch geholfen haben, die Lage um sie herum besser zu verstehen. Solche Rückmeldungen zeigen, wie wichtig unabhängige ukrainische Medien sind. Nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als Halt in einer völlig aus den Fugen geratenen Realität.

Gibt es bestimmte Themen, auf die sich die russische Propaganda besonders konzentriert – oder streut sie die Desinformationen eher breit?

Maryana Drach: Die russische Propaganda benutzt alle bedeutenden Vorkommnisse des Krieges für ihre Zwecke. Wir recherchieren in solchen Fällen sehr intensiv. So hat unser Kollege Dmytro Dschulai mutmaßliche russische Soldaten identifiziert, die an den Tötungen in Butscha beteiligt waren, auch an der Ermordung von Zivilisten. Ein anderes Beispiel ist der Angriff auf das Kyjiwer Kinderkrankenhaus „Ochmatdyt“ am 8. Juli 2024. Russland hat sofort behauptet, es sei eine ukrainische Rakete gewesen. Obwohl Militärexperten den Angriff sehr schnell einem russischen Marschflugkörper zuordnen konnten.

Die „amerikanischen Biolabore“ und die angebliche Illegitimität von Präsident Selenskyj sind seit Jahren immer wiederkehrende Themen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Russische Narrative erstrecken sich von Ereignissen an der Front bis zu jedem denkbaren innenpolitischen Thema in der Ukraine.

RFE/RL arbeitet konsequent nach journalistischen Standards. Wir machen keine Propaganda, wir liefern ausgewogene Informationen und zeigen auf, wie Russland Fakten manipuliert. Vor Kurzem haben wir eine Datenbank erstellt: „Cargo‑200“[1]. In ihr sind Informationen über mehr als tausend Krimbewohner versammelt, die in der russischen Armee ihr Leben verloren haben. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie wir Desinformation mit überprüfbaren Fakten entgegentreten.

Was ist über die in der russischen Armee gefallenen Soldaten von der Krim bekannt? Sind sie aus Ihrer Sicht Ukrainer? Und hat ihre formale Staatsangerhörigkeit rechtliche Konsequenzen?

Maryana Drach: Diese Datenbank haben wir für die Nutzer von Krim.Realii[2] erstellt: unserem Projekt, das die Menschen auf der besetzten Krim mit verlässlichen Informationen versorgt. Es ist völlig transparent, welche Daten wir haben und wo es noch Lücken gibt. Man kann gezielt nach Vor- und Nachnamen suchen, nach Herkunftsregion oder nach dem Status des Betroffenen – also ob er mobilisiert, Vertragssoldat oder angeworben war. Wir sind nicht in der Lage, die Staatsbürgerschaft jedes einzelnen gefallenen Soldaten in Erfahrung zu bringen, vermuten aber, dass die meisten von ihnen ukrainische Staatsbürger waren, die gegen ihr eigenes Land Krieg geführt haben. Menschenrechtsorganisationen sehen darin einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht – genauer gesagt gegen die Genfer Konvention, die es einer Besatzungsmacht untersagt, Menschen aus besetzten Gebieten zum Militärdienst zu zwingen.

Welche Rolle spielen die Sozialen Medien in Ihrer Arbeit?

Maryana Drach: Wir sind schon seit Langem auf den sozialen Medien aktiv und passen unsere Inhalte ständig den Bedürfnissen der Nutzer an. Die Hauptplattform für Nachrichten in der Ukraine, einschließlich der besetzten Gebiete, ist heute Telegram. Dort verbreiten sich unsere Informationen besonders schnell. Für TikTok produzieren wir vornehmlich kurze, erklärende Videos.

YouTube ist für uns zur wichtigsten Videoplattform geworden. Dort posten wir regelmäßig Videos zu regionalen Ereignissen aus Sumy, Krywyj Rih und Saporischschja; viele von ihnen gehen viral. Seit Ausbruch des großen Krieges ist unsere Community in den sozialen Medien stark gewachsen, und unsere Reichweite ist heute richtig groß – trotz des starken Drucks durch die russische Propaganda.

Seit Beginn der der großen Invasion haben unsere YouTube-Kanäle mehr als eineinhalb Milliarden Aufrufe generiert. Die Videoaufrufe auf Facebook und Instagram liegen bei fast zwei Milliarden, und die Website von Radio Liberty Ukraine hat über eine halbe Milliarde Seitenaufrufe.

Wie gefährdet sind Ihre Journalistenkollegen?

Maryana Drach: Seit Februar 2022 haben wir zwei Kollegen verloren. Eine Kollegin starb durch eine russische Rakete in ihrem eigenen Zuhause in Kyjiw. Unsere ehemalige Freelancerin Viktoria Roschtschyna wurde in russischer Gefangenschaft gefoltert und ermordet. Sie wurde 27 Jahre alt.

Viele unserer Journalisten sind tagtäglich an der Front und geraten oft unter Beschuss. Wir bieten spezielle Trainings an, aber das Risiko bleibt hoch. Für die meisten von ihnen ist die Arbeit eine echte Berufung.

So hat die Journalistin Jewhenija Rusetska 2023 nach einem Beschuss verletzte Soldaten gerettet. Im Jahr darauf wurde sie Mutter. Inzwischen ist sie schon wieder an der Front. Oder Maryan Kuschnir, er berichtet auch von der Front. Auch er ist einer von denen, die ihre Arbeit mit Leidenschaft machen.

Journalismus ist für sie nicht nur ein Beruf, sondern große Verantwortung, ständige Erschöpfung, Schmerz und zugleich die Verpflichtung, der Welt die Wahrheit zu vermitteln.

Wie steht es um die Pressefreiheit in der Ukraine? Kann RFE/RL beispielsweise über Korruption berichten?

Maryana Drach: Korruption ist in der Ukraine immer noch ein großes Thema. Seit 2014 decken unsere Kollegen in unserem investigativen Projekt Schemes. Corruption in Details[3] Machtmissbrauch und Korruption in der Ukraine auf; seit Beginn der umfassenden Invasion ermitteln sie auch zu russischen Kriegsverbrechen. Wir berichten über Beschaffungen für die Armee, den unerklärlichen Reichtum von Beamten und über Justizbeamte, die neben der ukrainischen auch die russische Staatsbürgerschaft haben.

Infolge unserer Recherchen wurde zum Beispiel im Juli 2024 der stellvertretende Generalstaatsanwalt Dmytro Verbytskyi entlassen. Er hatte sich in hohem Maße bereichert. Und doch muss man wissen, dass Investigativjournalisten immer ein Risiko eingehen. Der Druck ist enorm. Eines der bekannteren Beispiele war der Fall von Natalija Sedlezka, die 2018 am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde gegen die damalige Regierung einreichte und am Ende gewann. Man hatte sie zwingen wollen, ihre Mobilfunkdaten preiszugeben.

Ein besonders alarmierender Angriff auf die Meinungsfreiheit war der Fall der Redaktion Bihus.Info: Der ukrainische Geheimdienst SBU hatte das Team monatelang illegal überwacht, mit versteckten Kameras, sogar in privaten Räumen. Als Teile des Materials anschließend öffentlich gemacht wurden, sorgte das für große Empörung. Menschenrechtsorganisationen und Medienvertreter reagierten scharf.

Die gravierendsten Verletzungen der Pressefreiheit ereignen sich aber in den von Russland besetzten Gebieten. Dort werden Journalistinnen und Journalisten gefoltert, unter Druck gesetzt und willkürlich inhaftiert. Unsere Autoren Stanislaw Asjejew, Mykola Semena und Wladyslaw Jessypenko wurden Opfer solcher Verfolgungen. Wladislaw Jessypenko ist bis heute in Haft. Asjejew kam dank eines Gefangenenaustauschs aus dem berüchtigten Isolatia-Gefängnis in Donezk frei. Heute ist er ein bekannter Publizist, auch weil er über seine Erfahrungen in Gefangenschaft geschrieben hat. Er ist den ukrainischen Streitkräften beigetreten und ist bis heute ein scharfer Beobachter von Missständen. Diese Beispiele zeigen auf eindrückliche Weise, wie gefährlich, aber auch wie unverzichtbar journalistische Arbeit im Krieg ist.

Wie wirkt sich der Rückzug der US-Regierung aus der Finanzierung von RFE/RL aus? Ist die Redaktion unter diesen Umständen noch arbeitsfähig?

Maryana Drach: RFE/RL hat die Gelder für April[4] noch nicht erhalten. Wir haben Klage gegen die U.S. Agency for Global Media (USAGM) eingereicht, da wir diese Entscheidung für rechts- und verfassungswidrig halten – zumal der Kongress die Finanzierung bereits bis September 2025 bewilligt hatte.

Wegen der ausbleibenden Gelder mussten wir in Prag einige Mitarbeiter in bezahlten Urlaub schicken, während in Kyjiw und Lwiw Kurzarbeit eingeführt wurde, ganz im Rahmen des ukrainischen Arbeitsrechts. Außerdem können wir viele unserer Freelancer vorerst nicht weiter beschäftigen. Die Lage ist ernst. Russische Propagandisten feiern unsere Situation schon öffentlich. Doch wir arbeiten weiter und erfüllen unseren Auftrag, unzensierte und verlässliche Nachrichten zu liefern.

Gefährdet der Rückzug der USA aus der Finanzierung die Existenz von RFE/RL? Könnte sich die ukrainische Redaktion nicht neu aufstellen und neue Unterstützer finden?

Maryana Drach: Die Tschechische Republik, in der sich die Zentrale von RFE/RL befindet, hat eine Diskussion über unsere Situation auf EU-Ebene angestoßen – mehr als zehn Länder unterstützen diese Initiative bereits[5]. Wir sind offen für den Dialog und bereit, alle Fragen transparent zu beantworten.

Die Zukunft ist ungewiss. Umso wichtiger ist es, sich nochmal zu vergegenwärtigen, worin unsere Aufgabe besteht. Laut einer Gallup-Umfrage informiert sich jeder vierte Ukrainer über RFE/RL; auf der Krim jeder fünfte Einwohner. Auch in den regierungskontrollierten Gebieten im Osten der Ukraine – etwa in Teilen der Oblaste Donezk und Luhansk – zeigen Umfragen, dass unsere Arbeit hohes Vertrauen genießt.

Unser Auftrag ist klar: Die Menschen mit verlässlichen Informationen zu versorgen. Wir machen weiter, auch wenn die Mittel knapp sind. Das ist kein Abschied. Es ist ein neuer Abschnitt, und wir sind bereit.

Braucht es die ukrainische Stimme von RFE/RL?

Maryana Drach:Ja, mehr denn je. RFE/RL ist Teil eines internationalen Netzwerks in 23 Ländern. Unsere Arbeiten, darunter die Recherchen zu Butscha, wurden in viele Sprachen übersetzt und international verbreitet – von Russland bis Rumänien oder Ungarn.

Wir arbeiten tagtäglich mit den anderen Redaktionen zusammen. Als die Ukraine auf den wachsenden Einfluss Chinas im Schwarzen Meer hinwies, haben wir sofort unsere Kollegen in Georgien einbezogen. Wir haben unsere Erkenntnisse gebündelt.

Solche gemeinsamen Recherchen – etwa die zur GRU-nahen Söldnerstruktur Redut[6] – wären ohne unsere internationalen Partner und den länderübergreifenden Austausch innerhalb von RFE/RL nicht möglich gewesen.

Neben uns gibt es aber noch einige andere starke unabhängige ukrainische Medien, oft auch mit englischsprachigen Inhalten. Ich nenne nur mal Kyiv Independent, die Ukrajinska Prawd“ und The New Voice of Ukraine. Sie bringen eine ukrainische Perspektive in die europäischen Debatten ein: differenziert und fundiert. Diese Stimme hat lange gefehlt. Jetzt ist sie da. Und sie bleibt.

Ksenia Yanko

Ksenia Yanko

Das Interview führte Danylo Poliluev-Schmidt. Er ist Essayist und Kolumnist und schreibt regelmäßig für deutsche und europäische Zeitschriften. In seinen Beiträgen beschäftigt er sich mit Fragen europäischer Sicherheit, Erinnerungskultur und Medienfreiheit – immer aus einer persönlichen Perspektive, geprägt durch seine Herkunft und Erfahrungen im osteuropäischen Raum. Seit 2022 konzipiert und leitet er den Kurs Die bewaffnete Wahrheit an der Universität Potsdam, in dem es um Medienkompetenz, Kriegsberichterstattung und die Mechanismen hybrider Kriegsführung geht.

[1] Cargo 200 ist ein Militärbegriff aus der Sowjetzeit. Er wurde als Tarnbegriff verwendet. Er bezeichnete den Transport gefallener Soldaten und umfasste die Zahl der Leichensäcke oder Särge, die aus Kriegsgebieten zurück in die Heimat gebracht wurden. RFE/RL bedient sich dieses Begriffes für den Namen ihrer Datenbank.

[2] Krim.Realii gibt es seit 2014, das online-Nachrichtenformat wurde direkt nach Russlands Annexion der Krim entwickelt. Es informiert die Bewohner der Krim in Russisch, Ukrainisch und Krimtatarisch über russische Kriegsverbrechen, die Besatzungspolitik und die Rechte von Krim-Tataren.

[3] Schemes. Corruption in Details besteht aus einer preisgekrönten investigativen Sendung und einer online-Plattform, auf der viele der Recherchen vorgestellt und vertieft werden.

[4] Für April und Mai wurden die Mittel als Reaktion auf die Klage gegen die U.S. Agency for Global Media inzwischen freigegeben. Die USAGM weigert sich allerdings bislang hartnäckig, den Rest des im Haushalt verankerten Geldes zu überweisen. Die Klage läuft weiter.

[5] Im Mai 2025 kündigte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ein Notfallpaket über 5,5 Mio € an

[6] Redut“ ist ein Schattennetzwerk von paramilitärischen Einheiten und Söldnergruppen, das eng mit dem GRU (Militärgeheimdienst Russlands) zusammenarbeitet. Es gilt als eine Art Nachfolge- oder Parallelstruktur zur Wagner-Gruppe und operiert in der Ukraine, in Syrien, Afrika und teilweise sogar im Inneren Russlands.