An der Präsidentschaft von Donald Trump scheiden sich die Geister: Gefährdet Trump die Demokratie, wie Kritiker behaupten, oder rettet er die Demokratie, wie seine Anhänger meinen? Betreibt seine Administration einen autoritären Staatsumbau oder weist sie eine außer Kontrolle geratene Bürokratie in die Schranken? Schleift das Weiße Haus institutionelle Kontrollinstanzen zur eigenen Machtmaximierung oder geht es um die Wahrung der Volkssouveränität? Bereichert sich der Trump-Clan selbst oder trocknet Präsident Trump den „Washingtoner Sumpf“ selbstherrlicher Eliten und Bürokraten aus? Deutsche Leser mögen schon über diese Gegenüberstellung stolpern. Folgt man der hiesigen Debatte, scheint es auf der Hand zu liegen, dass Trump die amerikanische Demokratie zerstöre. Doch so einfach ist es nicht.

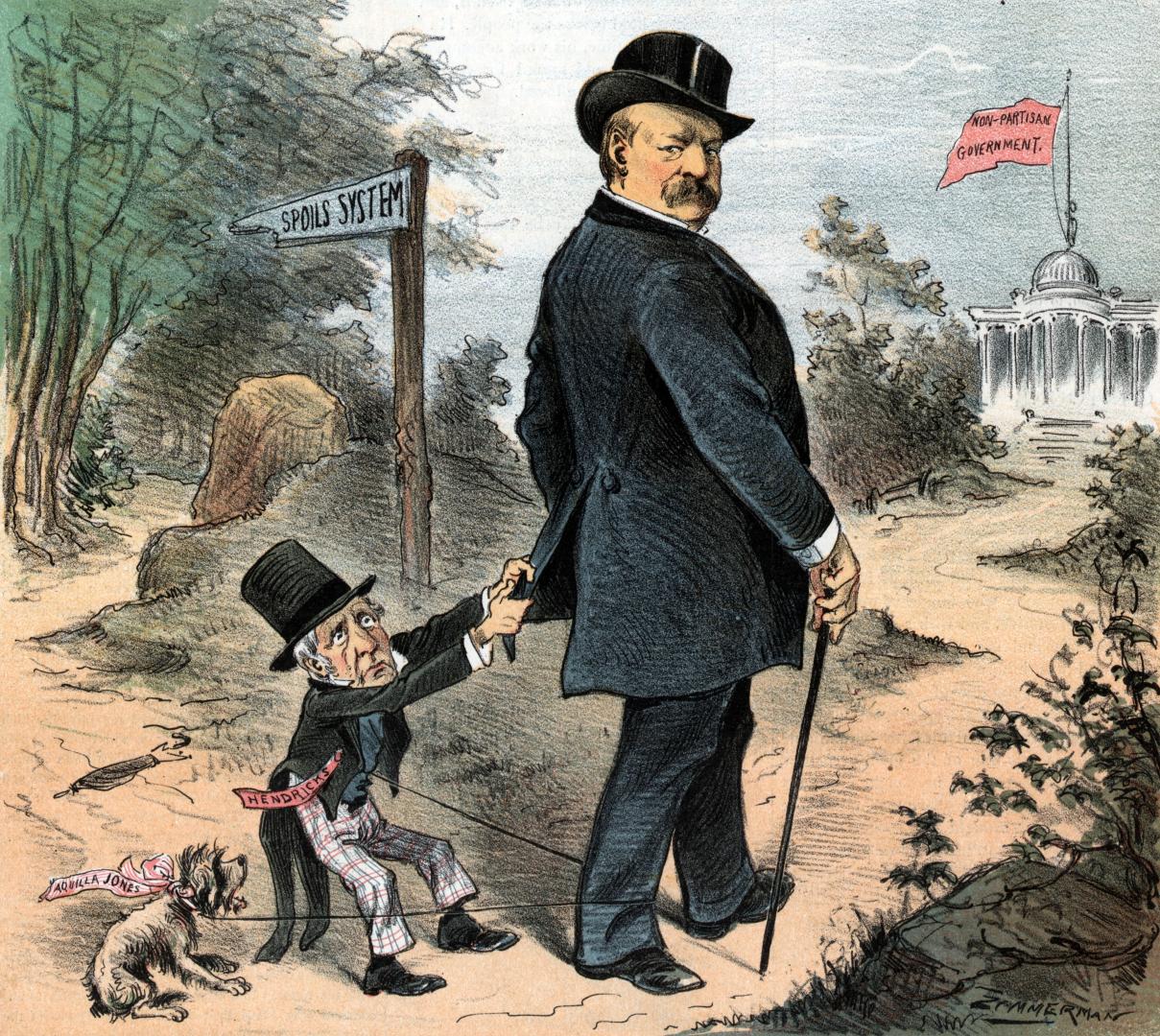

Ein Vorwurf lautet, Trump zersetze den professionalisierten Staatsapparat, etabliere ein System der Günstlingswirtschaft und bereichere sich und seine Verbündeten schamlos am Präsidentenamt. Immer wieder wird dabei als Vergleichspunkt das amerikanische Patronagesystem („Spoils-System“) des 19. Jahrhunderts herangezogen, in dem Loyalisten für Wahlkampfunterstützung mit Posten belohnt wurden. Andere fühlen sich an die Gegenwart in Staaten wie Ungarn oder Russland erinnert, in dem die Nähe zur Macht ökonomische Vorteile sichert und politische sowie ökonomische Interessen eng verquickt sind. Auch Max Webers Konzept der „patrimonialen Herrschaft“, einer vormodernen Form personalisierter Staatlichkeit, wurde in den letzten Monaten immer wieder heranzogen, um die Trump-Administration zu charakterisieren. Dieser Beitrag möchte abseits plakativer Labels ausleuchten, was von dem Vergleich mit dem Pfründe-System des 19. Jahrhunderts zu halten ist.

Populismus, Patronage, Professionalisierung: Exkurs in die amerikanische Geschichte

Betrachtet man die USA von der Gründung der Republik bis zur Gegenwart, sticht ins Auge, wie heftig die Amerikaner seit jeher um die Ausgestaltung ihrer Demokratie gerungen haben. Kritik am politischen System, das seinem Anspruch nicht gerecht würde, die Herrschaft des Volkes durch das Volk und für das Volk zu organisieren, ist so alt wie das Land selbst. Die Gründerväter tarierten dereinst sorgsam ein Geflecht horizontaler und vertikaler Gewaltenverschränkung aus, das die Freiheit des Individuums vor staatlicher Willkür und Unterdrückung sicherstellen sollte. Allerdings genossen trotz hehrer Ideale zunächst nicht alle dieselben Rechte. Die Sklaverei in Teilen des Landes war der schlimmste, aber nicht der einzige Makel der amerikanischen Demokratie. Das Wahlrecht war anfänglich etwa nur weißen Männern mit Grundbesitz vorbehalten. Politisch dominierte eine eng vernetzte, angelsächsisch-protestantische, männliche, besitzstandswahrende Elite.

Andrew Jackson, der 1828 zum 7. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, führte eine erste populistische Revolte an. Er profitierte von seinem Ruf als Militärheld und seiner Herkunft aus einfachen Verhältnissen. Jackson war ein polternder Anti-Kandidat: Er beschrieb das System als korrupt und den Interessen einer politischen Aristokratie dienend. Seine Ambition war es, dieses verkrustete und dem „kleinen Mann“ nicht zugängliche System aufzubrechen. Beispielsweise sollten Staatsbedienstete nur noch temporäre Anstellungen erhalten, damit sie auch einem normalen Beruf nachgehen müssten. Jackson brach bewusst mit Konventionen, stärkte die Macht des Präsidenten, rangelte mit dem Kongress und wollte seine politischen Vorstellungen auch mit brachialen Methoden durchsetzen. Vieles liest sich wie eine Blaupause der Trump-Präsidentschaft.

Jackson hatte valide Kritikpunkte. Doch letztlich begründete seine Präsidentschaft die Entwicklung eines Patronagesystems. „Dem Gewinner gehören die Pfründe!“ (To the victor belong the spoils), so lautete der Schlachtruf. Treue und willige Helfer, die sich im Vorfeld der Wahl verdient gemacht hatten, würden im Nachgang durch die Partei mit Ämtern und Posten versorgt. Die Parteiarbeit sollte somit zum Vehikel für den politischen und/oder ökonomischen Aufstieg werden. Das sogenannte Spoils-System verfestigte sich so weit, dass es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur politischen Normalität gehörte. Parteimaschinen banden Anhänger an sich, etwa durch Wohltaten in ärmeren, von Einwanderung geprägten Nachbarschaften. Sie belohnten diejenigen, die ihrem Kandidaten zum Wahlsieg geholfen hatten, im Gegenzug für weitere Gefolgschaft. Zur Presse kultivierten sie engste Verbindungen und erwarteten gefällige Berichte. Es war ein korrumpiertes System.

Die negativen Folgewirkungen lagen auf der Hand. Eine auf politische Loyalität statt Qualifikation setzende Personalpolitik öffnete Inkompetenz und Korruption im Staatsapparat Tür und Tor. Das rasante Wirtschaftswachstum verschärfte die Probleme. Die 1880er- und 1890er-Jahre gingen als das sogenannte „Goldene Zeitalter“ (Gilded Age) in die Geschichte ein – eine Zeit enormen industriellen Fortschritts, in der die amerikanische Wirtschaft aber auch von Großkonzernen und Kartellen, Eisenbahn- und Stahlmagnaten dominiert wurde. Die Verflechtung von Politik und Wirtschaft, Mauscheleien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, Behördeninkompetenz und Korruption delegitimierten den Status quo.

Um die Jahrhundertwende wurde das Spoils-System zunehmend aufgebrochen. Journalistische Investigativberichte über die Käuflichkeit von Politikern und Beamten oder Behördenskandale – etwa bei der Lebensmittelaufsicht – trafen auf größtes Leser- und Wählerinteresse. Die Verquickung von Parteimaschinen, Politik und Wirtschaft, soziale Missstände und ökonomische Ausbeutung beförderten populistische Bewegungen nativistischer (auf die Beschränkung von Einwanderung zielender) und progressiver (auf Arbeitnehmerrechte und soziale Gerechtigkeit pochender) Natur. Zugleich wiesen Reformen den Weg in die Zukunft. Ein essenzieller Baustein zur Professionalisierung des Staatsapparats auf der Bundesebene war der Pendleton Civil Service Reform Act von 1883, der Stellenvergaben schrittweise an ein qualifikationsbasiertes Auswahlsystem knüpfte und als Geburtsstunde der modernen Verwaltung gelten kann. Waren bei der Verabschiedung nur rund zehn Prozent der Stellen auf Bundesebene meritokratisch (auf Leistung beruhend) besetzt, stieg der Wert bis in die 1920-er auf rund 80 Prozent. Zugleich unterwarf die Kartellrechtsgesetzgebung des späten 19. Jahrhunderts Großkonzerne staatlicher Regulierung. Gerade in Städten besaßen die Parteimaschinen zwar noch bis weit ins 20. Jahrhundert große Macht, doch insgesamt entzogen die veränderten Rahmenbedingungen dem zuvor etablierten Patronagesystem die Grundlage. Gegen Korruption war das politische System damit dennoch nicht automatisch gefeit, wie die Präsidentschaft von Warren G. Harding von 1921 bis 1923 zeigte, die von einer Reihe von Korruptionsskandalen gekennzeichnet war.

Die zweite Trump-Administration: Rückkehr ins 19. Jahrhundert?

Erleben wir unter Donald Trump nun die Rolle rückwärts? Einerseits lautet die Antwort klar nein. Das Spoils-System des 19. Jahrhunderts basierte auf einem Zusammenwirken ermöglichender Faktoren, die heute nicht mehr existieren. Der amerikanische Staatsapparat ist professionalisiert, Parteien und ihre Führungseliten haben insbesondere seit den 1970er-Jahren angesichts der Stärkung basisdemokratischer Elemente an Macht verloren. Andererseits schließt das aber ein Schleifen von Kontrollmechanismen und eine (Selbst-)Versorgungsmentalität bis hin zur Korruption in der Politik nicht aus. Kurzum: Donald Trump kann das System potenziell auf vielfältige Weise korrumpieren, ohne es zu einem Patronagesystem vergangener Tage umzubauen. Eine Kurzanalyse in fünf Punkten:

Erstens: Donald Trump dominiert seit zehn Jahren die republikanische Partei und nicht umgekehrt. Trump ist es seit seinem ersten Wahlsieg 2016 gelungen, die Republikanische Partei zu übernehmen. Seine politische Karriere ist der Beweis für die Schwäche des Parteiestablishments. Schließlich hatte die republikanische Führung nach der Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2012 gefolgert, dass sich die Partei modernisieren und neuen Zielgruppen öffnen müsse. Trumps Agenda war das Gegenteil davon. Die Versuche der Parteielite, seine Kandidatur 2016 zu verhindern, scheiterten kläglich. Von der Reaktion auf die Lüge der gestohlenen Wahl 2020 über den Umgang mit dem Sturm aufs Kapitol 2021 bis zur Kandidatenkür für die Präsidentschaftswahl 2024 zeigt sich Trumps Kontrolle über die Partei. Seine Macht verdankt er der Unterstützung der Basis. Es werden eben keine Kandidaten von einer Parteielite benannt, sondern die Wähler entscheiden in den Vorwahlen. Dass seine Schwiegertochter Lara seit 2024 im Parteivorstand dient und die Republikaner auch inhaltlich zur MAGA-Partei geworden sind, zeigt das Kräfteverhältnis. Nicht eine Parteimaschinerie belohnt Wohlverhalten, sondern die Republikanische Partei ist derzeit dem Präsidenten Untertan.

Zweitens: Erleben wir also vielleicht eine andere Art der Patronage, gewissermaßen eine Herrschaft des „Trump-Clans“, der sich durch eine rabiate Entlassungspolitik auf der einen und Ernennungen von loyalen Gefolgsleuten auf der anderen Seite systematisch Macht sichert? Zunächst ist festzuhalten, dass bei jedem Regierungswechsel eine vierstellige Zahl von politischen Beamtenstellen zu besetzen ist. Zweifellos sind für Trump ideologischer Konsens, Loyalität, langjährige Beziehungen oder gar Verwandtschaft wichtige Kriterien. Das widerspricht potenziell dem Ideal einer rationalen, qualifikationsorientierten Auswahl. Doch spielen bei politischen Ernennungen immer fachfremde Erwägungen eine wichtige Rolle – seien es Quoten, Proporzdenken, parteipolitische Kalküle oder Gesten des Danks ans Wahlkampfspender. Die Auswahlkriterien mögen unter Trump andere sein, aber die Dynamik ist weder neu noch nur den USA eigen. Speziell ist hingegen Trumps Kampf gegen die Bürokratie, die als Gegner begriffen wird. Statt über einen Stellenaufwuchs loyale Unterstützer zu platzieren und zu versorgen, stehen Stellenstreichungen im Mittelpunkt.

Drittens: Ob die Personalpolitik politischen Einfluss im Sinne eines bleibenden Netzwerks über die Amtszeit des Präsidenten hinaus verfestigt, ist unklar. Aus der ersten Amtszeit lässt es sich nicht ableiten. Die Personalfluktuation war hoch, und Trump holte unabhängige Außenseiter in die Politik. Das trifft auch auf die Gegenwart zu. Im großen Bild scheinen Loyalität zum Präsidenten und zur Sache ausschlaggebend, nicht eine durch Jobs generierte Folgebereitschaft. Elon Musk ist dafür ein Beispiel. Der Tesla- und SpaceX-Chef war von Januar bis Mai als besonderer Regierungsmitarbeiter für Bürokratieabbau zuständig. Das polarisierte heftig. Doch niemand würde behaupten, Trump habe Musk damit in der Tasche. Ein Patronagesystem wäre auf eine dauerhafte Netzwerkbildung ausgerichtet, die Pfründe nutzt, um politische Loyalität zu sichern. Die US-Administration setzt dagegen auf Loyalität und Disruption, um die eigene Agenda durchzusetzen. Ob Trumps Kontrolle über die Republikanische Partei anhält, dürfte von seiner künftigen Performanz als Stimmenfänger abhängen.

Viertens: Politische Verbündete profitieren von der Trump-Administration. Das äußerst sich nicht-monetär (zum Beispiel bei der Begnadigung der Kongressstürmer vom 6. Januar 2021), aber eben auch finanziell oder in Einflussmöglichkeiten. Gerade die Tech-Industrie und konkret die Regierungstätigkeit von Elon Musk lassen Günstlingswirtschaft vermuten. Musk hatte die Republikaner im Wahlkampf 2024 mit rund 300 Millionen US-Dollar unterstützt. Seine Tätigkeit für die Trump-Administration hatte deshalb von Anfang an einen Beigeschmack. Im April 2025 wurde bekannt, dass Musks Weltraumunternehmen SpaceX einen neuen Regierungsauftrag im Wert von rund 5,9 Milliarden US-Dollar erhalten hat. Freilich ist damit nicht gesagt, dass das eine mit dem anderen zu tun habe. Schließlich ist SpaceX in der Raumfahrtindustrie führend. Aber Interessenkonflikte sind nicht von der Hand zu weisen. Die Macht der Konzerne sollte aber auch nicht überbewertet werden, weil die Trump-Administration am Ende vor allem transaktional und instrumentell zur Durchsetzung ihrer Politik agiert. Das jüngste Zerwürfnis zwischen Musk und Trump über die Staatsausgaben zeigt, wie schnell Allianzen zerbrechen können. Sogleich brachte Trump den Entzug von Staatsaufträgen für Musks Firmen ins Gespräch, während Musk umgekehrt drohte, SpaceX könnte für die US-Regierung erbrachte Dienstleistungen einstellen.

Fünftens: Das wohl wichtigste Charakteristikum der Trump-Administration ist die Selbstbereicherung im Amt. Journalisten haben etliche Beispiele dokumentiert, wie Trump und seine Familie von der Präsidentschaft profitieren. Die Monetarisierung öffentlicher Ämter ist nicht neu. Doch die Trumps unterscheiden sich von den Obamas oder den Clintons, die nach dem Ende der Präsidentschaft Einnahmen in Millionenhöhe generierten, durch die Dimension und die Monetarisierung des Amts noch während der Amtszeit. Die Zeitschrift Forbes mutmaßte, dass die erste Amtszeit Trump rund 2,4 Milliarden Euro beschert hat. Dazu gehörte, dass ausländische Staatsgäste und andere sich in Trumps Hotels einmieteten, um vermeintlich Zugang zu erhalten, oder dass der Präsident mit seiner Entourage in eigenen Hotels übernachtete und die Kosten in Millionenhöhe aus der Staatskasse beglichen wurden. Unmittelbar vor der Amtseinführung 2025 lancierte Trump eine Kryptowährung. Amazon nahm jüngst für 40 Millionen Dollar eine von Melania Trump produzierte Dokumentation unter Vertrag. Die Aufnahmegebühr für das Mar-a-Lago-Resort in Florida, wo Trump eine seiner vier offiziellen Residenzen unterhält, stieg im Januar 2025 von 700.000 US-Dollar auf eine Million. Trumps Söhne Eric und Don Jr. haben seit dem erneuten Wahlsieg ihres Vaters Beratungs- und Aufsichtsratsmandate erhalten. Don Jr. ist Mitgründer eines neuen Privatclubs in Washington, DC, mit dem bezeichnenden Namen „Die exekutive Gewalt“ (Executive Branch); der Aufnahmebeitrag beträgt 500.000 US-Dollar. Die Liste ließe sich fortsetzen. Trump erscheint insofern nicht primär als ein Präsident, der Pfründe an Loyalisten verteilt, sondern als Profiteur in eigener Sache.

Keine Patronage, aber viele Probleme

Die Trump-Administration verkörpert kein Patronagesystem in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Es fehlt dafür an Grundvoraussetzungen, wie etwa einer Parteimaschinerie, deren Führungsriege überbordenden Einfluss besitzt und öffentliche Ämter besetzen kann. Problematische Züge gibt es dennoch. Erstens will Trump eigene politische Prioritäten mit brachialen Methoden durchsetzen und attackiert den Verwaltungsapparat als Gegner, den es zu brechen gilt. Zweitens versuchen Unternehmen, sich durch Nähe zur Macht Wohlgefallen zu sichern, was die Administration aktiv einfordert und goutiert. Es ist ein Schritt zur Korrumpierung der Politik durch Partikularinteressen. Noch eklatanter ist aber drittens die Selbstbereicherung der Trump-Familie. Die Hemmungen, die es in der ersten Amtszeit noch gegeben haben mag, sind mittlerweile passé. Insgesamt trifft dafür das Bild der „Kaperung“ des Staates für eigene politische und finanzielle Zwecke eher zu als der Vergleich zum historischen Spoils-System.

Prof. Dr. Gerlinde Groitl ist Politikwissenschaftlerin mit besonderer Expertise im Bereich Sicherheitspolitik, Strategiestudien und Großmachtkonkurrenz. Sie lehrt am Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg.

Literatur:

- Berkin, Carol, et al. Making America: A History of the United States. 5. Auflage. Boston und New York, Houghton Mifflin Company, 2008.

- Heissler, Julian. „Make Trump rich again: Wie sich die Trump-Familie die Präsidentschaft vergoldet.“ Neue Zürcher Zeitung 3.5.2025.

- Khan-Mullins, Kyle. „How Trump’s Sons Cashed In On Their Father’s Comeback.” Forbes 23.5.2025.

- Rauch, Jonathan. „One Word Describes Trump. A century ago, a German sociologist explained precisely how the president thinks about the world.” The Atlantic 24.2.2025.

- Wolf, Zachary B., im Gespräch mit Professor em. Daniel Feller. „What Trump is doing to the US government is not a spoils system.” CNN 8.2.2025.

"Geschichtsbewusst" bildet eine Bandbreite an politischen Perspektiven ab. Der Inhalt eines Essays gibt die Meinung der Autorin oder des Autors wider, aber nicht notwendigerweise diejenige der Konrad-Adenauer-Stiftung.