Ausgabe: 3/2018

Fünfzig Bundesstaaten, zwei Welten Die politische Dimension des Stadt-Land-Gefälles in den Vereinigten Staaten Céline-Agathe Caro

Stadt- und Landbevölkerung in den USA trennt eine tiefe Kluft. Welche enormen politischen Implikationen das Stadt-Land-Gefälle haben kann, haben die Erfolge Donald Trumps bei den letzten Präsidentschaftswahlen gezeigt. Dieses Gefälle mittelfristig einzuebnen, erscheint schwierig. Die Spaltung zwischen Stadt und Land wird daher auch bei zukünftigen Wahlgängen eine entscheidende Rolle spielen.

Die amerikanische Gesellschaft ist zunehmend polarisiert und zwar in mehrerlei Hinsicht: zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen einem Teil der Mittelschicht und dem Establishment und zwischen Globalisierern auf der einen und Globalisierungsgegnern auf der anderen Seite. Diese unterschiedlichen Dimensionen der Polarisierung sind allerdings nicht immer deckungsgleich und können nicht einfach in einem simplen Links-Rechts-Gegensatz zusammengefasst werden. Globalisierungsgegner gibt es beispielsweise auf beiden Seiten des politischen Spektrums und in allen Schichten der Gesellschaft. Allen Polarisierungen ist aber die zunehmende Unversöhnlichkeit gemeinsam, mit der sich die jeweiligen Gruppen gegenüberstehen.

Eine Dimension dieser Polarisierung ist nach der letzten Präsidentschaftswahl wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, auch wenn sie die USA schon seit Jahrzehnten prägt – die wachsende politische Spaltung zwischen Stadt und Land. Experten haben nämlich festgestellt, dass insbesondere seit 2008 die Korrelation zwischen Bevölkerungsdichte und Wahlverhalten in den USA steigt. Die US-Städte werden blauer (die offizielle Farbe der Demokratischen Partei), während weite Teil des nichturbanen Raums roter werden (die Farbe der Republikanischen Partei, auch Grand Old Party (GOP) genannt). Insbesondere an den Extremen – in den Großstädten und in den ländlichsten Gebieten der USA – ist dieses Phänomen sehr ausgeprägt. So ist im letzten Jahrzehnt eine politische Kluft zwischen Stadt- und Landbevölkerung entstanden.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2016 wurde dieses Stadt-Land-Gefälle besonders deutlich: US-Großstädte unterstützten die demokratische Kandidatin Hillary Clinton massiv, während Donald Trump und die Republikaner sonst überall im Lande an Stimmen zulegten. Insbesondere in den kleinen Städten und in den ländlichen Regionen war der republikanische Kandidat populär: Je ländlicher der Wahlkreis, desto stärker war die Unterstützung für den unkonventionellen Politiker (siehe Abb. 1). Diese politische Spaltung geht über Wahlpräferenzen hinaus. Eine aktuelle Studie vom Pew Research Center zeigt, dass sowohl auf dem Land als auch in den größten Ballungszentren eine Mehrheit der Amerikaner denkt, dass Menschen auf dem Land und in der Stadt unterschiedliche Werte haben. Neben eklatanten Meinungsunterschieden zu kontroversen Themen wie Einwanderung, gleichgeschlechtlicher Ehe oder der Rolle der US-Regierung ist jede der beiden Gruppen außerdem der Meinung, dass die jeweils andere ihre Probleme nicht versteht und sie verurteilt.

Die Spaltung zwischen städtischen Zentren und der Peripherie ist der Kern dieses Beitrags. Ziel ist es, die sozioökonomischen Merkmale des Stadt-Land-Gefälles in den USA herauszuarbeiten, um die sich daraus ergebenden aktuellen politischen Konsequenzen zu analysieren. Dabei stellen sich insbesondere folgende Fragen: Welche Schlüsse zieht die Politik aus dieser Situation? Mit welchen Herausforderungen sind Republikaner und Demokraten hinsichtlich dieses Stadt-Land-Gefälles für die nächsten Wahlen konfrontiert? Und nicht zuletzt: Kann das Gefälle reduziert werden?

Abb. 1: Stimmenverteilung bei der Präsidentschaftswahl 2016 (in Prozent der Einwohner)

I. Der Stadt-Land-Gegensatz

Das Office of Management and Budget (OMB) unterscheidet zwischen metro counties, d. h. städtischen Kreisen in oder in unmittelbarer Nähe von Ballungszentren von mindestens 50.000 Einwohnern, und nonmetro counties, nämlich Kreise, die kleinere Städte außerhalb von Ballungszentren (2.500 bis über 20.000 Einwohner) und ländliche Regionen umfassen. Laut dem US-Agrarministerium leben 85 Prozent der Amerikaner in städtischen Zentren (metro counties, nachfolgend als „Stadt“ bezeichnet) und 15 Prozent auf dem Land.

Menschen in den großen Ballungsgebieten und in den ländlichen Regionen tendieren dazu, in Bezug auf Mietpreise, Armutsprobleme oder die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen ähnliche Sorgen und Probleme zu haben. Trotzdem gibt es wesentliche Unterschiede zwischen Stadt und Land aus ökonomischer und sozialer Perspektive.

Wirtschaftliche Herausforderungen auf dem Land

Auf dem Arbeitsmarkt ist die Diskrepanz besonders deutlich. Wie in anderen westlichen Staaten verschwinden Jobs in der Agrarwirtschaft und im Produktionssektor in den amerikanischen ländlichen Gebieten schon seit Jahrzehnten, unter anderem wegen der Prozessautomatisierung und des steigenden Wettbewerbs weltweit. Die Entwicklung des Dienstleistungssektors und der neuen Technologien sorgen hingegen für neue Stellen in den Agglomerationen. Denn dort befinden sich die meisten qualifizierten Menschen (gering qualifizierte Stellen im Dienst-leistungsbereich, etwa in Call-Centern, werden eher im Ausland geschaffen). Während bis Mitte der 1990er Jahre noch ein Drittel aller Unternehmensgründungen in den ländlichsten Counties der USA stattfand, ist dies mittlerweile längst nicht mehr der Fall. Die wirtschaftliche Rezession von 2008/2009 hat die Lage noch verschlimmert: Der Arbeitsmarkt auf dem Land ist zwischen 2008 und 2015 um 4,26 Prozent geschrumpft; nach einem Rückgang bis 2013 ist er in der Stadt hingegen um 4,02 Prozent gewachsen. Es werden zwar seit 2013 in den ländlichen Regionen wieder neue Arbeitsstellen geschaffen, doch unterstreicht Steven Beda von der University of Oregon, dass sich diese nicht in traditionellen Sektoren, sondern im Dienstleistungsbereich befinden: „So Appalachian coal miners and Northwest loggers are now stock-ing shelves at the local Walmart.“

Das durchschnittliche Jahreseinkommen ist wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise überall im Land im Vergleich zu 2000 leicht gesunken. Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, verdienen allerdings nach wie vor durchschnittlich knapp 30 Prozent weniger als ihre Landsleute in Großstädten (35.171 gegenüber 49.515 US-Dollar jährlich). Laut Enrico Moretti von der University of California in Berkeley ist dieses Gefälle heute um 50 Prozent größer als in den 1970er Jahren. Die Armutsquote ist in den ländlichen Regionen und in den Großstädten vergleichbar (18 Prozent gegenüber 17 Prozent). Jedoch sind 31 Prozent der ländlichen Counties und nur 19 Prozent der Großstädte mit „konzentrierter Armut“ (mindestens ein Fünftel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze) konfrontiert. Hinzu kommt, dass seit dem Kollaps des Immobilienmarkts die Preise auf dem Land langsamer gestiegen sind als in den Städten, was das finanzielle Kapital vieler Haushalte in der Peripherie erodiert hat. Aus all diesen Gründen ist für viele Amerikaner in der Peripherie die letzte Wirtschaftskrise immer noch nicht überwunden, während Stadtbewohner schon mit mehr Zuversicht in die Zukunft schauen können.

No Country for Young Men

Vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Merkmale ist es nicht verwunderlich, dass die Bevölkerung auf dem Land ein anderes demografisches Profil hat als in der Stadt. So ist sie erst einmal älter: Seit 2000 haben 88 Prozent der ländlichen Counties Menschen im Haupt-erwerbsalter (25 bis 54 Jahre) wegziehen sehen. Das Durchschnittsalter in Kleinstädten liegt nun bei 41 Jahren – fünf Jahre über dem Median in Großstädten. Die ländliche Bevölkerung verfügt im Schnitt auch über geringere Bildung, auch wenn überall in den USA der Anteil der Personen mit einer akademischen Ausbildung seit 2000 gestiegen ist. So gibt es in der Stadt mehr Einwohner mit einem Bachelor-Abschluss als Einwohner mit einem Schulabschluss und keinem weiteren Diplom. Diese Beobachtung spiegelt sich auf dem Land genau andersherum wider. Zudem leiden 11,8 Prozent der Bewohner großer Städte (mehr als 50.000 Einwohner) unter einer Invalidität. In kleineren Städten (10.000 bis 50.000 Einwohner) sind es 15,6 Prozent und in den ländlichsten Gebieten 17,7 Prozent.

Wie in anderen westlichen Ländern führen die angespannte ökonomische Lage und die demografische Entwicklung zum Abstieg des ländlichen Raums. In den Kleinstädten findet man immer weniger Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister wie Poststellen, Kitas und Schulen. Gerade im Bereich des Gesundheitswesens kann das dramatische Folgen haben, etwa wenn kranke Menschen lange Fahrten zum nächsten Arzt in Kauf nehmen müssen oder Schwierigkeiten haben, überhaupt noch einen Termin zu bekommen. Laut der University of North Carolina in Chapel Hill haben 79 Krankenhäuser in ländlichen Kreisen zwischen 2010 und 2017 geschlossen. Insbesondere im Kontext der Opioid-Krise die in kleinen Gemeinden und auf dem Land stärker ausgeprägt ist als in Großstädten, stellt diese Situation eine große Herausforderung dar. Zwischen 1999 und 2015 hat sich die Sterblichkeitsrate durch Opioid in ländlichen Gebieten bei den 18- bis 25-Jährigen vervierfacht und bei Frauen verdreifacht. Eine Studie der University of Michigan hat zudem festgestellt, dass zwischen 2003 und 2013 die Anzahl der Neugeborenen mit Opioid-Entzugserscheinungen in ländlichen Gemeinden 80 Mal schneller gestiegen ist als in Städten.

Während in den 1980er und 1990er Jahren die amerikanischen Großstädte für ihren Mangel an Sicherheit, hohe Kriminalitätsraten und sozioökonomische Probleme berüchtigt waren, ist die Situation heute ganz anders. Die Stadtzentren der meisten US-Agglomerationen werden immer bunter und attraktiver für Firmen und Arbeitnehmer. Der Prozess der Gentrifizierung lässt die Immobilienpreise in die Höhe schnellen und ändert das Stadtbild durch immer mehr Nachfrage nach öffentlicher Infrastruktur wie Straßenbahnlinien oder Fahrradwegen. Auf der anderen Seite ist die Situation in den ländlichen Gebieten heute in vielerlei Hinsicht schlechter als im Rest des Landes, etwa im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Einwohner, deren Bildungsniveau, die Beschäftigungsquote erwerbstätiger Männer, die Behindertenquote, Teenager-Schwangerschaften, Scheidungsraten und nicht zuletzt eine Reihe von Krankheiten, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und chronische Lungenerkrankungen. Interessanterweise herrscht großer Konsens unter den Amerikanern hinsichtlich der Tatsache, dass nicht genug Steuergelder in die ländlichen Gebiete fließen und diesen ihr gerechter Anteil nicht zuteil wird.

Abb. 2: Wähler nach Tendenzen (in Prozent)

II. Politischer Weckruf

Erst die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2016 und die überraschende Niederlage der Mainstream-Kandidatin Hillary Clinton haben die politische Dimension des Stadt-Land-Gefälles in ihrem ganzen Ausmaß ans Licht gebracht.

Wechselnde Stimmung in den ländlichen Wahlkreisen

Statistiken der letzten 20 Jahre zeigen, dass Stadtbewohner in den USA konstant mehrheitlich den Demokraten zugeneigt sind – Tendenz steigend (55 Prozent 1998; 62 Prozent 2017, siehe Abb. 2). In den ländlichen Kreisen wiederum wächst die Unterstützung für die GOP, insbesondere seit 2008, so dass diese nun erste Kraft ist (44 Prozent 1998; 45 Prozent 2008; 54 Prozent in 2017).

Bill Clinton war der letzte demokratische Kandidat, der eine Mehrheit der Wähler sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen für sich gewinnen konnte. Sowohl 1992 als auch 1996 gewann er in knapp der Hälfte der 3.100 Counties, die es landesweit in den USA gibt. Seitdem sind die Demokraten vor allem in den Städten erfolgreich. Im Jahr 2000 konnte Al Gore zwar insgesamt die meisten Stimmen auf sich vereinen (popular vote), er gewann aber in weniger als 700 Counties. Barack Obama siegte 2012 in 86 der 100 bevölkerungsreichsten Counties des Landes, was für seinen Gesamtsieg entscheidend war, weil er sonst nur in ca. 600 der 3.000 übrigen Counties vorne lag. Hillary Clintons Niederlage ergab sich dagegen aus der Kumulierung von zwei Schwächen – sie wurde in entscheidenden städtischen Kreisen weniger unterstützt als Obama im Jahr 2012, wie z. B. in Detroit oder Philadelphia. Zudem verlor sie noch mehr Stimmen als der letzte demokratische Präsident außerhalb der größten Ballungsräume des Landes (siehe Abb. 3).

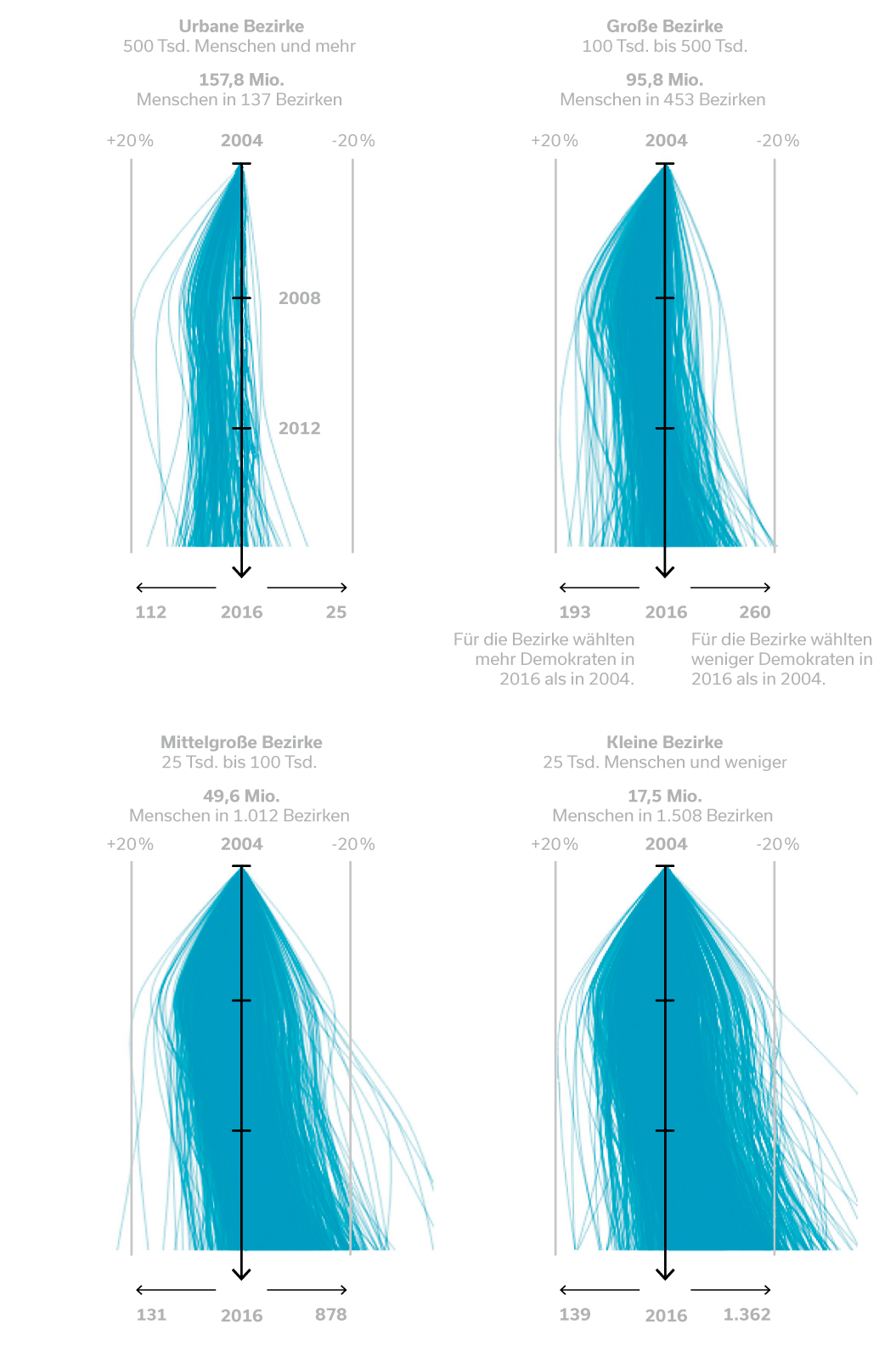

Diese wachsende Polarisierung ist in den größten städtischen Kreisen (mit 500.000 Einwohnern oder mehr) und in den ländlichsten Zonen (25.000 Menschen oder weniger) am stärksten spürbar. So schnitt die Demokratische Partei in 112 der 137 bevölkerungsreichsten Counties des Landes (wo insgesamt 157,8 Millionen Amerikaner wohnen) 2016 besser ab als 2004. Auf der anderen Seite des geografischen Spektrums ist in 1.362 der 1.508 ländlichsten Counties in den USA (insgesamt 17,5 Millionen Einwohner ) in derselben Zeitperiode der Stimmenanteil der Demokratischen Partei zurückgegangen (siehe Abb. 4).

Ein Schlüssel der Präsidentschaftswahlen 2016 waren allerdings die mittelgroßen Counties, d. h. Kreise, Vororte und mittelgroße bis kleine Städte mit 25.000 bis 100.000 Einwohnern, wo insgesamt knapp 50 Millionen Amerikaner wohnen. Während diese die Demokraten im Jahr 2008 noch stark unterstützt hatten, entschieden sie sich acht Jahre später massiv für das republikanische Lager (siehe Abb. 4). Diese Entwicklung war ein entscheidender Faktor für den Sieg Donald Trumps in den swing states des Mittleren Westens. So haben beispielsweise 2016 in Wisconsin 68 der 72 Counties des Bundesstaates die Demokraten weniger unterstützt als noch 2004 (siehe Abb. 5). Bei den Wahlen 2008 und 2012 hatten sie sich mehrheitlich noch für den demokratischen Kandidaten entschieden. Diese Wende im Jahr 2016 betraf vor allem kleine und mittlere Counties (erkennbar an den dünnen roten Linien in Abb. 5). Aber auch größere vorstädtische Kreise wie Racine und Kenosha (zwischen Milwaukee und Chicago) haben die politische Seite gewechselt. Städtische Counties wie Dane (Sitz von Madison, der Hauptstadt des Staates) und Milwaukee sind dagegen durchgehend den Demokraten treu geblieben.

Abb. 3: Unterschiede in der Unterstützung für Demokraten, Republikaner und unabhängige Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2016 gegenüber 2012 (in Prozentpunkten)

Nicht zuletzt wegen des amerikanischen Präsidentschaftswahlsystems, das ländliche Bundes-staaten begünstigt, konnte Donald Trump sich gegen den Willen der meisten Großstädter durchsetzen. Der Konflikt zwischen städtischen bzw. bevölkerungsreichen und ländlichen US-Bundesstaaten stand dabei bereits im Mittelpunkt des verfassungsrechtlichen Kompromisses, der die amerikanische Republik fundierte. So wurde damals festgelegt, dass ländliche Staaten immer zwei Senatoren im US-Kongress haben würden, auch wenn ihre Bevölkerungszahl ihnen nur einen Sitz im Repräsentantenhaus verschafft. Dies führt zu sehr unterschiedlichen Stimmgewichten zwischen den Einwohnern der verschiedenen Bundesstaaten. Auch bei Präsidentschaftswahlen sind ländliche Bundesstaaten überrepräsentiert: Wegen der Verteilung der Stimmen im Wahlmännerkollegium (Electoral College) zählt z. B. die Stimme eines Wählers aus Wyoming, einem sehr agrarischen Staat, vier Mal mehr als die Stimme eines Wählers im Staat New York.

Abb. 4: Veränderungen im Wahlverhalten für die Demokraten in jedem Bezirk seit 2004

Abb. 5: Veränderungen im Wahlverhalten für die Demokraten in Wisconsin seit 2004

Ressentiments als Motor der Polarisierung

Die Gründe für den wachsenden Stadt-Land-Gegensatz sind komplex. Laut Umfragen wohnen politisch konservative Personen traditionell lieber in großen Häusern in Kleinstädten oder in ländlichen Gebieten unter Menschen mit ähnlichen religiösen Ansichten, während Demokraten generell Wohnungen in Städten bevorzugen, in denen man zu Fuß unterwegs sein kann und wo Personen verschiedener Herkunft leben. Aktuelle Untersuchungen von Gregory Martin und Steven Webster von der Emory University unterstreichen allerdings, dass diese geografischen Präferenzen die aktuell steigende politische Kluft zwischen Stadt und Land nicht erklären. Es gebe zwar eine gewisse „Sortierung“ mit Republikanern, die die Städte verlassen, um auf das Land zu ziehen, und ländlichen Demokraten, die in die Stadt umziehen. Dieser Prozess sei allerdings viel zu schwach, so Martin und Webster, um die steigende Korrelation zwischen Bevölkerungsdichte und Wahlergebnissen zu erklären. Sie kommen zu dem Schluss, dass die geografische Lage einen gewissen Einfluss auf die politische Präferenz der Wähler hat – und nicht umgekehrt.

Die Verstärkung der Polarisierung ab 2008, insbesondere im Hinblick auf die gestiegene Unterstützung für die Republikaner in den ländlichen Gebieten (siehe Abb. 2), wurde oft mit der Kandidatur Barack Obamas und der damit verbundenen ethnischen Komponente erklärt. Die Präsidentschaftswahl 2016, bei der die Polarisierung der US-Politik sich noch intensivierte, hat allerdings die ökonomischen Sorgen und kulturellen Bedrohungsgefühle der weißen unteren Mittelschicht ins Zentrum der politischen Diskussion gerückt. Diese Thematik ist eng mit den wirtschaftlichen und sozialen Unterschieden zwischen Land und Stadt verbunden, denn Trump-Anhänger tendieren dazu, eher in der Peripherie als in den größten Ballungszentren zu wohnen (siehe Abb. 1). Das demografische Profil der Trump-Anhänger – älter, weiß, ohne Hochschulabschluss und gering qualifiziert beschäftigt – ist häufiger auf dem Land als in der Stadt zu finden (siehe Teil I). Diese demografische Gruppe ist auch diejenige, die am meisten unter der Globalisierung leidet, nicht zuletzt wegen der Verlagerung von Jobs ins Ausland.

In ihrem inzwischen berühmten Buch The Politics of Resentment hat Katherine Cramer, Professorin an der University of Wisconsin, bereits 2016 die ökonomischen Sorgen, sozialen Ängste und Ressentiments der weißen ländlichen Bevölkerung gegenüber der weißen städtischen Oberschicht in ihrem Bundesstaat dokumentiert. Sie schildert, wie Bürger im ländlichen Wisconsin sich heutzutage machtlos und nicht gehört fühlen, weil sie den Eindruck haben, dass alles in den großen Städten entschieden wird und dass diese auch alle öffentlichen Ressourcen erhalten, während ihre Gemeinschaften im Stich gelassen werden. Cramer unterstreicht auch in ihrer Analyse, wie ländliche Bewohner den Eindruck haben, dass Stadtbewohner sie nicht respektieren, sie oft als Rassisten betrachten und bevormunden, ohne die Herausforderungen der Menschen auf dem Land und in kleinen Gemeinden zu verstehen.

Die Frustration auf dem Land, die Cramer beschreibt, trägt dazu bei, den Erfolg Donald Trumps in den US-Bundesstaaten des Mittleren Westens zu erklären, die entscheidend für seinen Sieg waren. Dort sind die Wahlkampfversprechen des populistischen Kandidaten, die ländlichen Regionen wiederzubeleben, auf offene Ohren gestoßen. Konkret zugesichert wurden die Bekämpfung der Globalisierung durch Renationalisierung und Abschottung, unter anderem mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in traditionellen Sektoren wie dem Bergbau oder dem Produktionsbereich und weniger internationalen Freihandelsabkommen, die Eindämmung der Einwanderung und Prioritätsregeln für gebürtige Amerikaner auf dem Arbeitsmarkt, die Modernisierung der Infrastrukturen sowie Deregulierungen im Umwelt- und Industriebereich, um die Konjunktur zu fördern. Dass Hillary Clinton während des Wahlkampfes die Hälfte der Trump-Unterstützer als „Bedauernswerte“ (deplorables) bezeichnete, zeigt hingegen, wie wenig die demokratische Kandidatin die Sorgen der Amerikaner auf dem Land verstanden hatte.

III. Politische Implikationen für die Zukunft

Die Implikationen des Stadt-Land-Gefälles sind für die Republikaner und die Demokraten unterschiedlich. Die damit verbundenen politischen Herausforderungen sind aber auf jeden Fall sowohl für den amtierenden Präsidenten als auch für beide Parteien sehr groß.

Donald Trump und seine Kernwählerschaft

Donald Trump hat sich während des Wahlkampfes regelmäßig gegen die Städte geäußert, die er als Gegenden im wirtschaftlichen und moralischen Abstieg betrachtet, wo Gewalt und Drogen herrschen – trotz des aktuellen Trends der Wiederbelebung der US-Stadtzentren und der damit verbundenen Probleme der Gentrifizierung. Seit seinem Einzug ins Weiße Haus kultiviert er in seinen öffentlichen Äußerungen den Gegensatz zwischen seiner Wählerbasis auf dem Land oder in den kleinen Gemeinden und der städtischen Elite mit ihrem „Sumpf“ (Washington D.C.), ihren Medien (CNN, New York Times, die er regelmäßig als fake news bezeichnet) und ihren Galionsfiguren, die die einfachen Amerikaner jahrelang vernachlässigt hätten (in erster Linie Hillary Clinton, aber auch Nancy Pelosi, die Vorsitzende der demokratischen Fraktion im Repräsentantenhaus). Interessant an dieser Stelle ist, dass der Immobilienunternehmer aus Queens, der nie von der Elite in Manhattan anerkannt und akzeptiert worden ist, sich für seine politische Karriere auf die Seite der Landbewohner geschlagen hat.

Im ersten Jahr seiner Präsidentschaft sind dementsprechend offene Kraftproben zwischen der Trump-Administration und mehreren US-amerikanischen Städten entstanden. Viele Gemeinden an der West- und Ostküste, aber auch Ballungszentren im Herzen des Landes wie Minneapolis, Chicago, Denver, New Orleans oder Houston haben Gesetze verabschiedet, um Entscheidungen aus Washington zu konterkarieren, und zwar vor dem Hintergrund einer starken Mobilisierung unter den Einwohnern und der lokalen Wirtschaft. Im Klimabereich sowie in Migrationsfragen sind die Spannungen besonders groß. So verfolgen viele Städte – mit oder ohne Unterstützung ihres Bundesstaates – eine aktive Umweltpolitik, trotz der Entscheidung Donald Trumps, die USA aus dem Pariser Abkommen zurückzuziehen. Viele sind sanctuary cities geworden, die sich weigern, ausreisepflichtige Migranten, die keine Straftat verübt haben, auszuliefern. Auch zum Thema Waffenbesitz haben manche Städte nicht auf Washington gewartet, um schärfere Regulierungen einzuführen.

Der US-Präsident ist nach wie vor im Wahlkampfmodus. Immer noch organisiert er regelmäßig Kundgebungen für seine Anhänger und hofft, dass die Mobilisierung seiner Basis außerhalb der größten Ballungszentren im Jahr 2020 noch einmal ausreichen wird, um wiedergewählt zu werden. Daher trifft er viele innen- und außenpolitische Entscheidungen (vom Waffenrecht bis zum Iran-Deal oder zum Umzug der US-Botschaft in Israel) in erster Linie im Hinblick auf seine Wahlversprechen sowie das Unterstützungspotenzial bei seiner Basis.

Bis 2020 wird für Donald Trump die Herausforderung sein, seine Anhänger bei Laune zu halten. Wenn er über eine solide Kernwählerschaft verfügt – 38 Prozent der Republikaner sind mit ihm in „allen oder fast allen“ politischen Fragen einverstanden – wird er trotzdem am Ende seiner Amtszeit konkrete Ergebnisse vorweisen müssen. Bis jetzt herrscht in der Expertengemeinschaft eher Konsens darüber, dass die bisherige Politik der Trump-Administration (insbesondere mit dem Ausstieg aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP), den Maßnahmen gegen Einwanderung, der Steuerreform, Strafzöllen auf importierte Güter sowie einer Buy American, Hire American-Strategie) nicht dazu beitragen wird, den Alltag seiner Anhänger deutlich zu verbessern. Wenn Trumps Politik sich sogar als kontra-produktiv erweisen sollte, wie manche Wirtschaftsexperten es befürchten, könnten die ländlichen Regionen – wo seine größten Fans wohnen, die aber am anfälligsten für Konjunkturabschwünge sind – am härtesten betroffen sein.

Die Achillesferse der Republikaner

Für die Republikanische Partei finden bereits im November 2018 wichtige Zwischenwahlen statt. Traditionell konzentrieren sich GOP-Kandidaten während des Wahlkampfes auf die ländlichen Regionen und die Peripherie großer Städte, da die meisten ihrer Anhänger dort wohnen. Populistische Entscheidungen Donald Trumps stoßen allerdings in einem Teil des konservativen Lagers auf Unverständnis. In diesem Kontext könnten insbesondere manche suburbs potenziell die Achillesferse der GOP darstellen. Diese Wohngebiete zählen zu den städtischen Kreisen (siehe Definition im ersten Kapitel), sie entsprechen aber einer Übergangszone zwischen Stadt und Land. Heutzutage leben 55 Prozent der Amerikaner in Vororten großer Städte oder in kleinen Ballungszentren, die zusammen vom Pew Research Center als suburbs betrachtet werden.

Obwohl diese geografischen Zonen traditionell eher konservativ waren, zeigen aktuelle Statistiken eine gleichmäßige Aufteilung zwischen Demokraten und Republikanern (47 Prozent Demokraten, 45 Prozent Republikaner). Diese Entwicklung ist mit demografischen Trends verbunden, unter anderem mit einem Diversifizierungsprozess dank der Migration aus Stadtzentren von Afro-Amerikanern und Einwanderern. Es findet auch eine gewisse Urbanisierung der Vororte statt, weil immer mehr öffentliche Verkehrsmittel und Einzelgeschäfte das Profil der Bezirke verändern und sie für neue Bevölkerungsgruppen attraktiver machen. Laut Richardson Dilworth von der Drexel University sei die Entscheidung in Vorstädten zu leben heutzutage eher eine wirtschaftliche Entscheidung, keine ideologische.

Hinzu kommt, dass viele Republikaner mit Hochschulabschluss in den suburbs leben. Diese Menschen sind laut Statistiken durchschnittlich etwas skeptischer gegenüber dem aktuellen US-Präsidenten als ihre Parteifreunde in den ländlichen Regionen. Republikanische Kandidaten müssen daher heutzutage oft Wahlkämpfe führen, die beide Wählergruppen ansprechen. Insbesondere bei Wahlen, bei denen Gerrymandering keine Rolle spielt und der Wettkampf mit den Demokraten real ist (z. B. Wahlen für ein Gouverneursamt oder einen Sitz im US-Senat), kann dies eine Herausforderung darstellen. So ist z. B. der republikanische (gemäßigte) Kandidat Edward Gillespie im November 2017 bei der Gouverneurswahl im swing state Virginia nach einem knappen Rennen gescheitert. Während des Wahlkampfes hatte er sich als Trump-Verbündeter bezeichnet und auf eine konfrontative Kampagne gesetzt. Diese Abstimmung galt als Test für die Kongresswahlen 2018 sowie für die Stimmungslage der US-Wähler. Ein entscheidender Grund für Gillespies Niederlage waren neben der starken Mobilisierung demokratischer Wähler auch schlechte Ergebnisse in den Vororten an der Grenze zur Metropol-Region Washington sowie in Virginia Beach, einer bevölkerungsreichen touristischen Gegend mit vorstädtischem Charakter an der atlantischen Küste.

Der zum Teil konservative Wahlkampf mancher Demokraten

Nach dem Debakel von 2016 besteht nun die größte Herausforderung für die Demokraten darin, in den ländlichen Gebieten sowie in den kleinen und mittelgroßen Städten, insbesondere in den Staaten des Mittleren Westens, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Wie Partei-Insider selbst zugeben, könnte die liberale Positionierung der demokratischen Elite in fast allen sozialen Fragen dauerhaft zur Reduzierung ihrer Wählerschaft in ländlichen Gebieten geführt haben. Neueste Abstimmungen zeigen aber, dass Demokraten Erfolg haben können, wenn sie ländlichen Wählern und früheren Arbeitern die Hand reichen. Diese wurden von der Obama-Administration zuvor enttäuscht und haben im Jahr 2016 der Demokratischen Partei den Rücken gekehrt. Insbesondere der Erfolg von Conor Lamb in Pennsylvania am 13. März 2018 wird als Beleg dafür gesehen.

Der 33-jährige frühere Marine und Staatsanwalt konnte sich bei einer Nachwahl für das Repräsentantenhaus im 18. Bezirk durchsetzen. Im Jahr 2016 gewann Donald Trump dort mit knapp 20 Prozentpunkten Vorsprung. Der Bezirk umfasst sowohl Vorstädte von Pittsburgh, wo viele Menschen mit College-Abschluss wohnen, als auch ländliche Regionen, wo die Produktion von Kohle und Stahl einst florierte. In beiden Gebieten ist Conor Lambs Kampagne gut angekommen, nachdem es ihm gelang, klassischerweise eher linke Positionen mit einem gesellschaftspolitisch konservativen Programm überzeugend zu verbinden. Neben gewerkschaftsnahen Positionen in der Arbeitspolitik sowie der Verteidigung des Sozialstaates (unter anderem Obamacare, Sozialhilfen und Medicare, der öffentlichen Krankenversicherung für ältere Menschen) sprach er sich z. B. gegen striktere Gesetze zum Waffenbesitz aus. Zudem lehnt er als gläubiger Katholik Abtreibungen ab. Er unterstützte außerdem Trumps Entscheidung, höhere Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte einzuführen.

Lamb ist nicht der einzige in der Demokratischen Partei, dem es zurzeit gelingt, mit ähnlichen Positionen in ländlichen republikanischen Hochburgen Erfolg zu haben. Ein anderes Beispiel ist etwa Dan McCready, der die Vorwahlen der Demokraten für einen Sitz im Repräsentantenhaus im Mai 2018 in North Carolina gewonnen hat und im November versuchen wird, den 9. Bezirk – der seit 55 Jahren in republikanischer Hand ist – zu gewinnen. Wie Lamb ist McCready ein junger Christ, der seinen Outsider- und Veteran-Status betont und das Recht auf privaten Waffenbesitz verteidigt. Mit einer pragmatischen und zum Teil konservativen Kampagne streben beide an, von Trump enttäuschte Wähler für sich zu gewinnen. Dafür distanzieren sie sich auch von der Parteiführung, insbesondere Nancy Pelosi. Als Vertreterin der demokratischen Elite aus San Francisco gilt sie beiden Kandidaten, ähnlich wie Hillary Clinton, als zu weit entfernt von den Problemen der weißen unteren Mittelschicht.

Dieser Trend unter den Demokraten wirft Fragen für die nächste Präsidentschaftswahl auf: Wird die Demokratische Partei aus der Niederlage von 2016 die richtigen Schlussfolgerungen ziehen? Ein weiterer Kandidat von einer der beiden Küsten, der aus elitären Kreisen stammt und es nicht schafft, Einwohner ländlicher Gebiete und kleiner Städte anzusprechen, wird höchstwahrscheinlich wieder verlieren. Inspirierend für die Strategen der Demokratischen Partei sollte eher das Profil Bill Clintons sein: Als weißem Politiker aus Arkansas, einem agrarischen Südstaat, gelang es ihm bei zwei Präsidentschaftswahlen, Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen und somit auch das Stadt-Land-Gefälle zu überwinden. Tatsache ist auch, dass die letzten vier erfolgreichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten – Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter und Lyndon B. Johnson – alle einen ländlichen Familienhintergrund hatten. Sie konnten genauso mit eher konservativen ländlichen Wechselwählern kommunizieren wie auch mit Städtern und Minderheiten, die die traditionelle Basis der Demokraten bilden. Hillary Clintons Kommentar über die deplorables bestätigte dagegen die schlimmsten Vorurteile vieler ländlicher Wähler und war Beleg für ihre Komfortzone – urbane, gebildete Bürger, die schon immer die Demokratische Partei unterstützt haben. Ihr Kommentar war außerdem symptomatisch für das Scheitern ihrer Präsidentschaftsambitionen, denn kein US-Präsidentschaftskandidat konnte jemals das ländliche Amerika komplett ignorieren und trotzdem gewinnen.

Fazit

Das wirtschaftliche und soziale Gefälle zwischen Land und Stadt ist kein Alleinstellungsmerkmal der USA. Es existiert auch in europäischen Staaten und beeinflusst auch hier den Ausgang vieler Abstimmungen. So war z. B. das Ergebnis des Referendums im Juni 2016 in Großbritannien ein Schock für viele Londoner und Einwohner englischer Großstädte, die sich massiv gegen den Brexit ausgesprochen hatten. Und auch bei der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich oder den Bundestagswahlen in Deutschland spielte der Stadt-Land-Gegensatz selbstverständlich eine Rolle.

Das Besondere an der amerikanischen Situation ist die Tiefe der Kluft zwischen der sozioökonomischen Situation der Menschen auf dem Land und derjenigen der Bewohner der größten Ballungszentren. Ebenso signifikant ist der Einfluss, den politische Ressentiments außerhalb der Agglomerationen auf die nationale Politik haben können. Die Präsidentschaftswahlen 2016 haben das Ausmaß dieses Phänomens ans Licht gebracht und stellen insofern einen Wendepunkt dar. Diese Dimension der Polarisierung in den USA wird nun in vielen Wahlkämpfen der Republikaner und der Demokraten berücksichtigt. Für die Kongresswahlen 2018 sowie für die Präsidentschaftswahl 2020 empfehlen mehrere Experten, die politische Stimmung in den ländlichen Regionen zu beobachten, aber auch die vielen Vororte nicht außer Acht zu lassen, die sich nicht mehr so eindeutig für eine Partei aussprechen.

Kann das Gefälle in Zukunft reduziert werden? Mehrere Versuche in der Vergangenheit waren nur teilweise erfolgreich. Dies gilt zum Beispiel für die Programme zur Entwicklung der ländlichen Gebiete aus der Great Society-Agenda von Präsident Lyndon B. Johnson in den 1960er Jahren oder für den Affordable Care Act (Obamacare) von 2010 zur Erweiterung des Zugangs zur Krankenversicherung, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen. So entwickeln Demografen, Soziologen und Wirtschaftsexperten heute weiter Vorschläge, um die Situation auf dem Land zu verbessern.

Brian Thiede von der Pennsylvania State University schlägt beispielweise vor, insbesondere auf die Struktur der ländlichen Wirtschaft und Gemeinschaften zu achten, um ländliche Armut zu verringern. Eine andere Strategie wäre laut dem Chicago Council on Global Affairs, die physischen, wirtschaftlichen und sozialen Kontakte zwischen städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gemeinschaften zu stärken. Dafür empfiehlt der Thinktank, regionale Planungsbemühungen zu intensivieren, um allzu unterschiedliche Auswirkungen politischer Entscheidungen auf Stadt und Land zu vermeiden. Der New York Times-Kolumnist Ross Douthat hält dagegen die Großstädte für das Problem, weil sie seiner Meinung nach zu viele Ressourcen und Arbeitsplätze anziehen. Er würde daher die größten Ballungszentren des Landes am liebsten entflechten und ihre Verwaltung sowie ihre Unternehmen auf die Umgebung verteilen. Yuval Levin vom Ethics and Public Policy Center schlägt in seinem Buch The Fractured Republic vor, nicht nur das Subsidiaritätsprinzip zu stärken, sondern auch mehr auf die lokale Ebene zu achten. Seiner Meinung nach könnte die Wiederbelebung „vermittelnder Institutionen“ aus der Zivilgesellschaft wie der Familie, der Schulen und der religiösen Organisationen dazu beitragen, die Polarisierung der US-Politik zu dämpfen.

Dies sind alles Ansätze für die Zukunft. Leider sind sich mehrere Experten erst einmal darin einig, dass es für die Politik kurz- oder mittelfristig schwierig sein wird, die wirtschaftliche, soziale und politische Dimension des Stadt-Land-Gefälles einzuebnen. Der Gegensatz könnte sich sogar während der Präsidentschaft Donald Trumps noch intensivieren, meinen die Pessimisten. Jenseits der politischen Entscheidungen des US-Präsidenten und ihrer Auswirkungen auf das Wohlergehen des ländlichen Amerikas geht aus dieser Analyse jedenfalls Folgendes hervor: Wenn die Demokratische Partei es nicht schafft, für die nächste Präsidentschaftswahl einen Kandidaten auszuwählen, der die Spaltung zwischen Stadt und Land überbrücken kann, bleibt die Wiederwahl des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ein durchaus wahrscheinliches Szenario.

-----

Dr. Céline-Agathe Caro ist Senior Policy Analyst im Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington D.C.

Für eine vollständige Version dieses Beitrags inkl. Quellenverweisen wählen Sie bitte das PDF-Format.