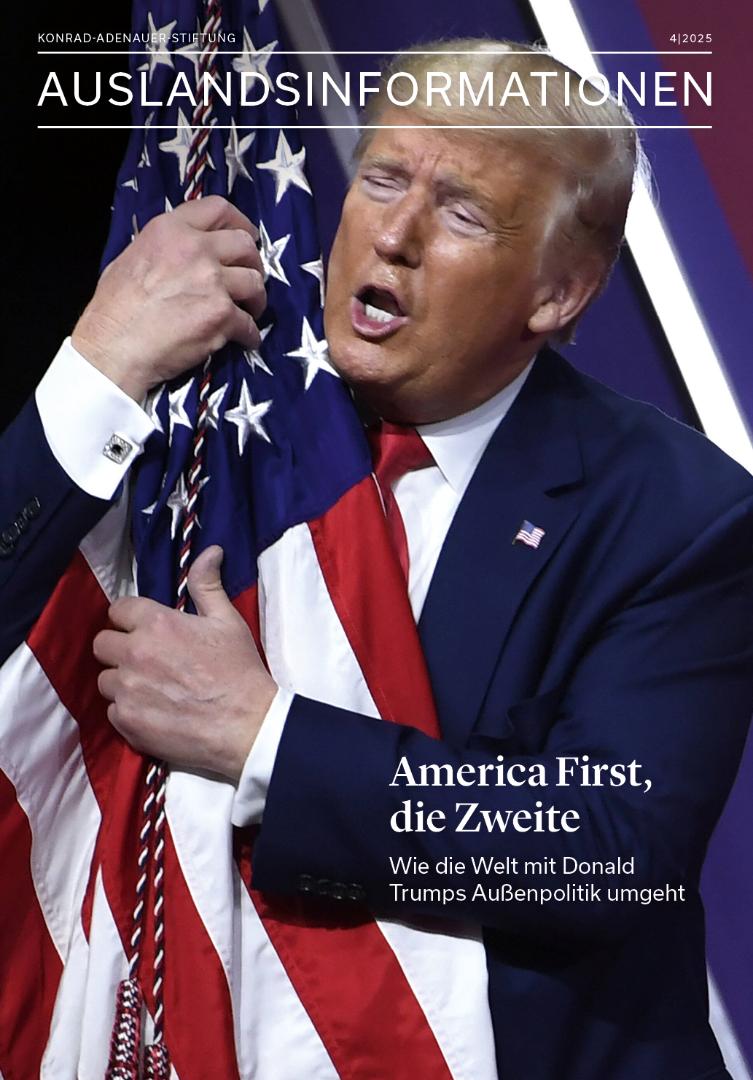

America First, die Zweite. Wie die Welt mit Donald Trumps Außenpolitik umgeht

Seit fast einem Jahr ist Donald Trump zurück im Weißen Haus. Viele in Deutschland und Europa hatten diese Rückkehr gefürchtet und waren damit – siehe Kanada oder Mexiko – nicht allein auf der Welt. Aber es gab auch diejenigen, die in Trumps zweite Präsidentschaft große Hoffnungen gesetzt hatten: am Golf etwa oder in Israel. Was hat das zweite erste Trump-Jahr tatsächlich für die unterschiedlichen Länder und Weltregionen gebracht? Wir wagen eine erste Zwischenbilanz.

Inhaltsverzeichnis anzeigen