Überregionaler Handel ist ein mit der Geschichte der Menschheit seit jeher verbundenes Phänomen. Solange es keine Staaten mit definierten und kontrollierten Grenzen gab (ob das jemals der Fall war, sei dahingestellt), war das auch kein Problem. Der Austausch erfolgte unter Nützlichkeitserwägungen, zumindest, solange er friedlich und freiwillig war. Ob es zu ihm kam und welche Ausmaße er erreichte, war letztlich eine wirtschaftliche und technische, vor allem aber eine Frage der Entfernungen und der mit ihnen verbundenen Transportkosten. Der Landtransport von schweren und sperrigen Gütern war lange Zeit wenig vorteilhaft, da die Transportkosten den möglichen Nutzen von entsprechenden Transaktionen schnell in Frage stellten. Auf dem Landweg waren es daher lange vor allem wertvolle Güter von geringem Gewicht, die den Handel bestimmten. Gab es Möglichkeiten des Wassertransports, sahen die Bedingungen anders aus, da die Transportkosten deutlich geringer ausfielen. Es waren daher günstig gelegene Hafenstädte, die den Handel auf sich zogen, ja Städte entwickelten sich nicht zuletzt dort, wo die Möglichkeiten zum entsprechenden Handel günstig waren.

Interessiert an Neuerscheinungen zu historischen Ereignissen und Entwicklungen, die auf unserem Public-History-Portal GESCHICHTSBEWUSST erscheinen? Hier können Sie sich für unseren E-Mail-Verteiler anmelden.

Dass der Handel gleichwohl politisch war, ergab sich zunächst aus der Tatsache, dass Kosten für den Bau von Häfen und die Unterhaltung eines leistungsfähigen Straßennetzes und deren Sicherung gegen Raub und Gewalt anfielen. Diese hatte, wenn auch zumeist indirekt, der Handel zu tragen, etwa Zölle beim Passieren von bestimmten Markierungen oder Grenzen sowie Gebühren für die Nutzung von Straßen und Häfen, die den jeweils zuständigen Obrigkeiten zu zahlen waren. Es zeigte sich bald, dass eine zentrale Stellung im überregionalen Handel und die Möglichkeit, nicht nur den Handel zu besteuern, sondern ihn zugleich (vor allem durch Privilegien) im eigenen Interesse zu steuern, die Handlungsmöglichkeiten der Obrigkeiten in fast jeder Hinsicht deutlich erweiterten; insbesondere vergrößerten sie das militärische Potenzial. Die dadurch motivierten Eingriffe in den Handel waren vielfältig; sie reichten von Steuern, Abgaben und Zöllen über die Erteilung von Monopolrechten bis hin zum Ausschluss anderer Orte vom Handelsaustausch, also zu Boykott und Blockade. Nicht selten waren sie schließlich Teil offen ausgetragener Kriege.

Frühe Neuzeit: der Beginn der modernen Wirtschafts- und Handelskriege

Überliefert sind derartige Auseinandersetzungen seit der Antike; noch bis in die Zeit der Hanse und der Konflikte etwa zwischen den Stadtstaaten Venedig und Genua finden sich solche Formen von Rivalität und Machtkämpfen, die im Übrigen nicht allein von den Obrigkeiten ausgingen. Deren Abhängigkeit von erfolgreichen Handelsbeziehungen nutzten auch die Händler und ihre Zusammenschlüsse, um sich auf Kosten der Konkurrenz Monopolrechte für bestimmte Regionen oder bestimmte Handelsgüter zu sichern. Die Hanse war zu ihrer Hochzeit im 14. Jahrhundert überaus virtuos darin, Monopolrechte zu fordern, durchzusetzen und zugleich ihre Niederlassungen (Kontore) zu Zonen eigenen Rechts auf Kosten der Städte, in denen sie lagen, zu machen. Auch die frühen Kolonialhandelsgesellschaften, die Niederländische Ostindien-Kompanie (Vereenigde Oostindische Compagnie) oder die British East India Company, die sich eifersüchtig gegen Konkurrenz behaupteten, funktionierten nach diesen Regeln.

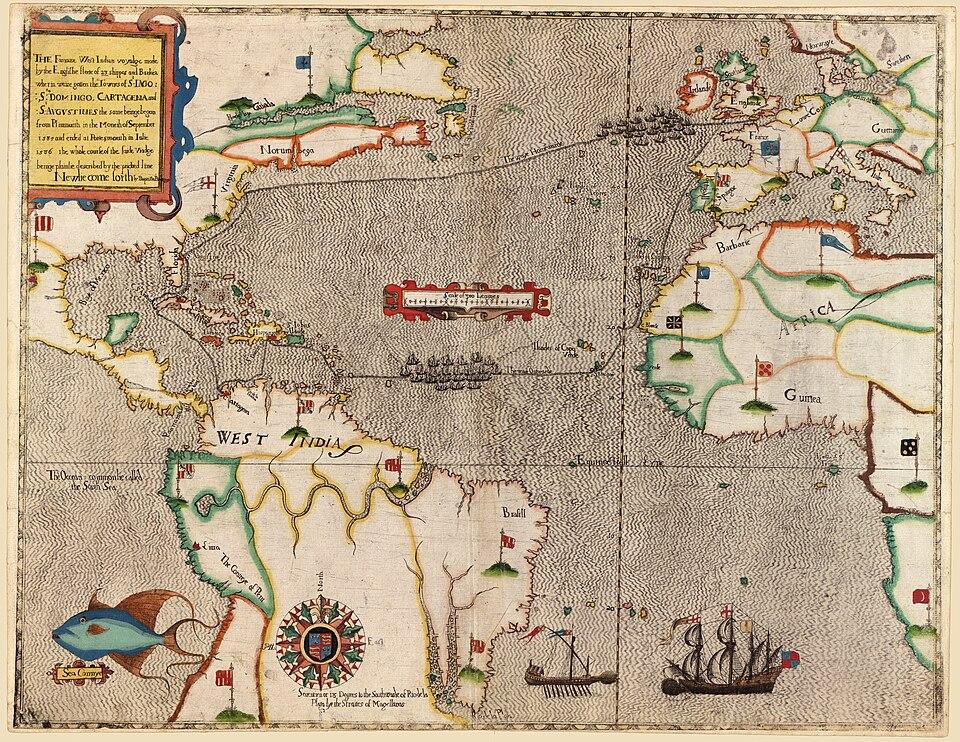

Aber erst mit der frühneuzeitlichen Kolonialexpansion und der gleichzeitigen militärischen Revolution, die die Kosten des Militärs drastisch erhöhte, wurden Handelskriege geradezu zu Momenten der Staatsbildung und Staatserhaltung. Die dazu passende Begründung lieferten die vor allem in England und Frankreich populären merkantilistischen Vorstellungen, nach denen der Flor des eigenen Landes von seinem Reichtum an Edelmetall abhänge, der wiederum ein Ergebnis bestimmter Außenhandelsstrukturen sei: Das Land müsse möglichst viel exportieren, zugleich wenig importieren und danach streben, die notwendigen Güter im eigenen Land herzustellen, um der Bevölkerung Beschäftigung zu geben und den Abfluss von Edelmetall zu verhindern. Eine positive Handelsbilanz stärke das eigene Land und schwäche reale oder vermeintliche Gegner. Um sie zu erreichen, waren so ziemlich alle Mittel recht, angefangen bei Zöllen über staatlich subventionierte Piraterie, Blockaden und Boykotte bis hin zu regelrechten Handelssperren, die über bestimmte Gebiete verhängt wurden. Dazu zählten auch Monopolrechte, die man so selbstverständlich für sich selbst bezüglich bestimmter Regionen und Güter in Anspruch nahm, wie man sie anderen bestritt. Der Ausschluss aller anderen Staaten und ihrer Händler vom Handel mit den neuentdeckten Gebieten, den Spanien und Portugal mit allen Mitteln durchzusetzen versuchten, war in gewisser Hinsicht der Beginn der modernen Wirtschafts- und Handelskriege, der zugleich ihren genuin politischen Charakter offenbarte. Es war nicht zuletzt die Angst, dass der spanische Zugriff auf die Ressourcen der Neuen Welt dem Land und seinen konfessionellen Träumen von einer umfassenden Rekatholisierung Europas einen uneinholbaren materiellen Vorteil verschaffte, der Frankreich, England und die Niederlande dazu brachte, gegen den iberischen Monopolanspruch mit allen Mitteln vorzugehen: Sie scheuten weder Piraterie, offenen Seekrieg noch die Plünderung von Niederlassungen. Die Heroen dieser Art der Kriegsführung wie Francis Drake oder Walter Raleigh wurden berühmt, allerdings waren sie politisch gelegentlich unbequem, da derartige Auseinandersetzungen zu Eskalationen führen konnten, die man nicht immer wollte.

Nach langen Kämpfen verloren Spanien und Portugal schließlich ihre Vorrechte auch deshalb, weil die wirtschaftlichen Chancen im Überseehandel so verlockend waren, dass fremde Händler und Handelsgesellschaften eine immer größere Präsenz zunächst im Asienhandel, dann aber auch im atlantischen Dreieckshandel entfalteten. Nach und nach war dies auch mit dem Aufbau eigener Kolonialstrukturen in Asien und in Amerika, namentlich an der brasilianischen Küste und in Nordamerika, verbunden. Dabei kam es nicht nur auf die Möglichkeit zur gewaltsamen Interessendurchsetzung an. Dass es im 17. Jahrhundert vor allem niederländische Schiffe waren, die den größten Nutzen aus der Ausweitung des Kolonialhandels zogen, lag an der wirtschaftlichen Effizienz des niederländischen Seehandels, der nicht nur über die modernste Flotte und die avanciertesten maritimen Techniken verfügte, sondern auch erstmals in großem Umfang fortgeschrittene Finanzierungs- und Organisationsstrukturen nutzte. Das blieb nicht auf den Kolonialhandel begrenzt; auch in ihrer moedercommercie („Mutter aller Commercien“), dem Nord- und Ostseehandel, dominierten niederländische Schiffe selbst den Heringsfang und die Heringsverarbeitung. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten lehnten die Niederlande merkantilistische Praktiken zumindest dort, wo sie ihnen ohnehin nichts nutzten, ab, sondern plädierten nachhaltig für Freihandel.

Diese Erfolge waren auch der Hintergrund, warum sich die englische Politik, die lange vor allem in Spanien den Hauptgegner gesehen hatte, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gezielt gegen die Niederlande wandte und sie aus ihrer starken Stellung zu verdrängen suchte. Die bis heute legendären Navigationsakten aus den 1650er und 1660er Jahren, die den gesamten Handel mit Großbritannien und seinen Kolonien schließlich an englische Schiffe banden, die wegen der Durchsetzung der merkantilistischen Maßnahmen ausbrechenden drei englisch-niederländischen Seekriege und die scharfen Handelsrivalitäten in Asien und Amerika waren Ausdruck davon, dass England die niederländische Überlegenheit nicht hinnehmen und vor allem seine eigene Position im Handel auf Kosten der Niederlande stärken wollte – letztlich ging es also um merkantile und finanzielle Interessen. Um sich durchzusetzen, scheute die englische Krone auch ein gemeinsames Vorgehen mit Ludwig XIV. in Frankreich nicht.

Das änderte nichts an der Konfliktkonstellation zwischen England und Frankreich, die unmittelbar nach der Zurückdrängung der Niederlande im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) eskalierte. Im gesamten 18. Jahrhundert lebten beide Staaten in einer anhaltenden Rivalität, die zwischen offenem Krieg, Boykottmaßnahmen, Handelssperren und Piraterie changierte und faktisch global stattfand. Die Dauer und Intensität dieser Auseinandersetzungen waren eine Folge davon, dass es keiner der beiden Seiten gelang, die andere ernsthaft zu dominieren. In den napoleonischen Kriegen kam es zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Art apokalyptischem Finale, das der Kontinent unter französischer Führung gegen Großbritannien deshalb verlor, weil es auf der Insel zwischenzeitlich zu einer ökonomischen Modernisierung (Industrialisierung) gekommen war, der die anderen europäischen Länder wenig entgegenzusetzen hatten.

Das lange 19. Jahrhundert: Großbritanniens Dominanz und die Durchsetzung des Freihandels

Großbritannien erreichte durch den Sieg über Napoleon und die gleichzeitige Verdrängung der kontinentaleuropäischen Wirtschaften aus dem globalen Handel infolge der Kontinentalsperre eine wirtschaftliche Übermacht, die es dem Land schließlich erlaubte, eine neue Ordnung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu etablieren. Diese hielt bis zum Ersten Weltkrieg an. Anders als während des eigenen Aufstiegs, der von harten merkantilistischen Strukturen geprägt war, setzte Großbritannien nun nach und nach auf Freihandel, um seine industrielle Überlegenheit nutzen zu können. Dabei war man im Zweifel bereit, Widerstand gegen offene Handelsräume gewaltsam zu brechen (Kolonialismus, Freihandelsimperialismus, Opiumkriege), setzte in der Regel aber auf friedlichen Austausch in geregelter Form (Freihandel, Meistbegünstigung, schließlich Goldstandard als stabile internationale Währungsordnung).

Die britische Dominanz war dabei keineswegs etwas, das allen gefiel, doch war es im Zweifelsfall nachteiliger, nicht an diesem internationalen Austausch beteiligt zu sein. Denn die britische Wirtschaft, die viele Waren in guter Qualität und relativ preiswert anbot, war nicht nur die mit Abstand größte; London wurde nach und nach auch zum Finanzzentrum der sich entfaltenden globalen Wirtschaft. In London nicht vertreten zu sein, hätte bedeutet, die dort günstigen Finanzierungsbedingungen des internationalen Handelsaustauschs nicht oder nur eingeschränkt nutzen zu können. So setzte sich seit der Jahrhundertmitte der Freihandel mehr und mehr durch; als das neugegründete Deutsche Reich ab 1871 den Goldstandard übernahm, war der Siegeszug des offenen internationalen Handels kaum mehr aufzuhalten.

Großbritannien musste jetzt allerdings die paradoxe Erfahrung machen, eine Ordnung im eigenen Interesse etabliert zu haben, in der andere Wirtschaften rascher wuchsen als die eigene. Namentlich die Wirtschaft der USA enteilte der britischen Konkurrenz, aber auch die lange als rückständig geltende deutsche Wirtschaft hatte 1914 das britische Niveau erreicht, bei wichtigen Parametern (Roheisen- und Stahlproduktion etwa) sogar deutlich übertroffen, ganz abgesehen davon, dass deutsche Unternehmen die neuen Technologien der Zeit (Elektro, Chemie, Maschinenbau, Pharma, Feinmechanik und Optik) mehr oder weniger konkurrenzlos dominierten. Es ist bemerkenswert, dass Großbritannien den wirtschaftlichen Bedeutungsverlust zwar als durchaus bedenklich ansah und die eigene globale Stellung auch robust zu behaupten suchte, den Aufstieg der Konkurrenz – von Nadelstichen abgesehen – aber nicht wirklich zu bremsen versuchte. Denn die britischen Unternehmen profitierten einerseits sehr von den qualitativ hochwertigen und preiswerten Lieferungen aus dem Ausland, die durch eigene Leistungen kaum oder nur sehr kostspielig zu ersetzen gewesen wären. Andererseits war der britische Volkswohlstand weiterhin sehr hoch; das Aufkommen der Konkurrenz führte nicht zu Wohlstandsverlusten, im Gegenteil.

Ende der Pax Britannica nach 1918

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte insofern auch keine wirtschaftlichen Ursachen, sondern war die Folge eines dramatischen Versagens der europäischen Diplomatie. Angesichts des intensiven Grades der internationalen Wirtschaftsverflechtung wurden wirtschaftliche Maßnahmen aber sehr rasch zu überaus wirksamen Mitteln der Kriegsführung: Blockaden, Beschlagnahmungen und Enteignungen wurden im Laufe des Krieges in vielen Varianten genutzt, um dem Gegner zu schaden und die eigene Position zu stärken, wobei letztlich aus geografischen Gründen die alliierten Mächte in einer wesentlich günstigeren Lage waren. Deutschland wurde bereits mit Kriegsausbruch effektiv aus der Weltwirtschaft ausgeschlossen, ein schlagender Beweis nebenher, dass Deutschland allein aufgrund seiner geografischen Lage zu Wirtschaftskriegshandlungen kaum in der Lage war. Das hatte schon die unter Bismarck begonnene Schutzzollpolitik gezeigt, die aus Angst vor handelsbeschränkenden Maßnahmen, sogenannten Retorsionsmaßnahmen, über ein niedriges Niveau nie hinausgekommen war.

Der Erste Weltkrieg und sein Ausgang beendeten daher radikal die Weltwirtschaftsordnung der Zeit vor 1914, die Pax Britannica. Großbritannien hatte im Rahmen des alliierten Bündnisses zwar den Krieg gewonnen, besaß nach dessen Ende aber weder die Kraft noch die wirtschaftliche Bedeutung, um als Ordnungsagent wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts auftreten zu können. Von den Siegermächten des Krieges wären hierzu allein die USA in der Lage gewesen, doch verließen diese nach dem Ende des Krieges Europa ebenso rasch, wie sie sich weigerten, eine stabilisierende Rolle in der Weltwirtschaft zu übernehmen. Im Gegenteil zogen sie sich erneut hinter hohe Zollmauern zurück und überließen die derangierte Weltwirtschaft den Konkurrenzkämpfen der sich misstrauenden ehemaligen Kriegsgegner. Weder im Bereich des Handels noch der Währung entstand so ein funktionierender Ersatz für die Ordnung der Vorkriegszeit und höchstens kurzfristig verlieh man noch Geld. Umso abrupter mussten mit der Weltwirtschaftskrise und den nationalen Krisenpolitiken die Spannungen eskalieren, sodass die ohnehin nur mühselig rekonstruierte Weltwirtschaft in den 1930er Jahren endgültig kollabierte. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war eine Folge der deutschen und japanischen Expansionspolitik; aber ohne das Milieu der ordnungslosen Konkurrenzkämpfe wäre der Weg in ihn wohl nicht so einfach gewesen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg: US-Strategie einer liberalen Weltwirtschaftsordnung

Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges mit der bedingungslosen Unterwerfung Deutschlands und Japans kannte viele Sieger, aber letztlich besaß 1945 nur eine einzige Macht die Handlungsfähigkeit, die sie auch zu nutzen beabsichtigte. In den USA war schon bei der nur schleppenden Bewältigung der Wirtschaftskrise während der 1930er Jahre klargeworden, dass das Land doch mehr als angenommen an einer funktionierenden Weltwirtschaftsordnung hing. Und die Vereinigten Staaten konnten den Aufschwung, der mit dem Krieg einsetzte, der Tatsache verdanken, dass sie zum Hauptlieferanten der Anti-Hitler-Koalition geworden waren. Es war insofern folgerichtig, dass die USA – angefangen mit den Vereinbarungen von Bretton Woods im Juli 1944 – eine offene und liberale Weltwirtschaftsordnung mit funktionierendem Währungssystem anstrebten, die sich schließlich auch gegen britischen Widerstand und sowjetische Opposition zumindest im westlichen Teil der Welt durchsetzte. Dazu gehörte zwingend auch die Einbeziehung Deutschlands und Japans, ohne die ein erfolgreicher Wiederaufbau insbesondere in Westeuropa kaum möglich gewesen wäre. Die Fehler der Jahre nach 1918, in denen Deutschland faktisch von einem gleichberechtigten Zugang zur Weltwirtschaft ausgeschlossen blieb, machte man nicht noch einmal. Unter amerikanischer Hegemonie und verbunden mit massivem militärischem und finanziellem Engagement entstand in Westeuropa eine inklusive wirtschaftliche Struktur, durch die das Potenzial Westdeutschlands genutzt und dessen damit verbundene wirtschaftliche Stärke nicht zur Bedrohung der Nachbarn wurde. Im Rahmen der Europäischen Integration wurden vielmehr Strukturen der gegenseitigen Kontrolle entwickelt, die sich dauerhaft behaupteten.

Die als Dollarimperialismus bezeichnete US-amerikanische Strategie einer liberalen Weltwirtschaftsordnung mit sinkenden Zöllen und dem Wegfall von Handelsbarrieren ging in den kommenden Jahrzehnten geradezu blendend auf, auch wenn die Sowjetunion und ihr Einflussbereich sowie China nicht einbezogen wurden, sondern dieser Art der „imperialistischen Expansion“, wie man dort sagte, feindlich gegenüberstanden. Dem Aufschwung im Westen stand eine als Kalter Krieg bezeichnete Konfrontation im Osten gegenüber, die freilich deshalb kaum ökonomische Relevanz besaß, weil das wirtschaftliche Gewicht der Ostblockstaaten nicht ausreichte, um der westlichen Integration auch nur geringen Schaden zufügen zu können. Im Gegenteil: Spätestens in den 1980er Jahren wurde offensichtlich, dass die östlichen Volkswirtschaften in der Konkurrenz mit dem Westen nicht nur konkurrenzlos waren, sondern die eigene Bevölkerung in vielen Bereichen nicht einmal elementar ausreichend versorgen konnten. Die Gründe hierfür waren vielfältig: Der langandauernde Wirtschaftskrieg, der wesentliches Moment des Kalten Krieges war, mochte eine große Rolle gespielt haben, ebenso das mörderische und finanziell aufzehrende Wettrüsten, das unter Ronald Reagan noch einmal deutlich intensiviert wurde, denn man wollte der Stationierung neuer Mittelstreckenraketen vom Typ SS-20 in Osteuropa und in der DDR durch die Sowjetunion etwas entgegensetzen. Entscheidend war die geringe Leistungsfähigkeit der sozialistischen Wirtschaften, die sich den aufwendigen Staatsapparat und das Wettrüsten schlicht nicht leisten konnten und in einer letztlich destabilisierenden Verschuldung versanken, die Ende der 1980er Jahre im Zusammenbruch des „realen Sozialismus“ kulminierte. Da sich gleichzeitig die Volksrepublik China unter Deng Xiaoping dem Kapitalismus öffnete und sukzessive Teil der von den USA aus gestalteten Weltwirtschaft wurde, war in den 1990er Jahren deren Ziel, eine offene und globale kapitalistische Wirtschaftsordnung durchzusetzen, offenkundig erreicht. Unter Bill Clinton schien die möglichst umfassende und möglichst liberale Globalisierung das Mittel der Wahl, um wirtschaftlichen Wohlstand weltweit zu ermöglichen, und zwar maßgeblich beeinflusst und garantiert von einem prosperierenden US-amerikanischen Kapitalismus.

Nach dem Ende der Blockkonfrontation: „Chimerica“, Finanzkrise und die Rückkehr der Wirtschaftskriege

Aber die Vorstellung andauernder Harmonie sollte nicht nur nicht in Erfüllung gehen; spätestens seit der Jahrtausendwende schwante immer mehr Beobachtern, dass sich die weltwirtschaftlichen Gewichte in einer Weise verschoben, die zumindest mittelfristig auch politische Verlagerungen nach sich ziehen würde. Die Hoffnung, die chinesische Volkswirtschaft würde als eine Art verlängerter Werkbank den westlichen Volkswirtschaften die Herstellung industrieller Standardgüter nicht nur abnehmen, sondern ihnen zugleich große Spielräume bei der Entwicklung des Finanzsektors und der Hochtechnologie sowie bei der Abwicklung alter Industrielandschaften eröffnen, ging nur sehr bedingt in Erfüllung. Zwar konnten etwa die USA und Großbritannien sich ganz auf die vermeintlich modernen Bereiche konzentrieren und die alte industrielle Welt deshalb hinter sich lassen, weil China die entsprechenden Güter in zunehmend besserer Qualität und vor allem sehr preisgünstig lieferte; zwar erlebten Finanzkapitalismus und Technologiesektor nach der Jahrtausendwende einen gewaltigen Boom. Aber die Weltfinanzkrise von 2008/2009 ließ den Traum vom dauerhaften Aufschwung ebenso zerplatzen wie die Realität der chinesischen Entwicklung klarmachte, dass das Land sich weder auf die Rolle des Lieferanten im Westen begehrter Industriegüter beschränken noch sich den politischen Vorstellungen der USA beugen würde. Der starke wirtschaftliche Aufschwung in China wurde für den Aufbau eigener technologischer Kompetenz und als Moment der Etablierung neuer interregionaler Handels- und Finanznetze genutzt, in denen die USA nicht mehr automatisch die „Spinne im Netz“ waren. Das war alles nicht direkt gegen die USA gerichtet, mit denen China wirtschaftlich vielmehr so eng kooperierte, dass zwei Wirtschaftshistoriker den Begriff „Chimerica“ prägten. Aber es war zunächst rein quantitativ geeignet, die Führungsrolle der USA in Frage zu stellen, um sodann auch an deren technologischer Führungsrolle zu kratzen. Schließlich gewann China auch für viele andere Länder an Gewicht, was die Bedeutung der USA sukzessive in den Schatten stellte.

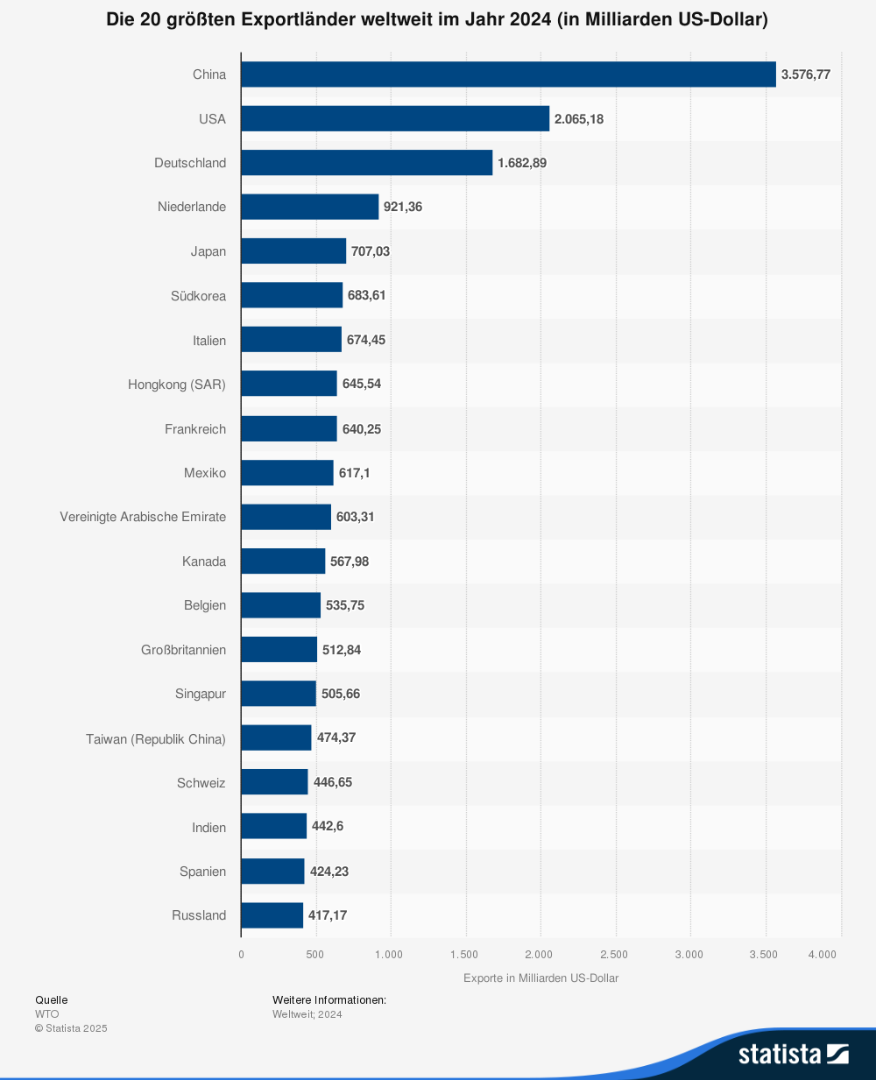

Die Rückkehr der Wirtschaftskriege, die mit dem Untergang der Sowjetunion und dem Siegeszug der WTO (World Trade Organisation/Welthandelsorganisation) an ihr Ende gekommen schienen (von den zwischenzeitlich aufblühenden Wirtschaftssanktionen gegen missliebige politische Regime einmal abgesehen), war vor diesem Hintergrund nur eine Frage der Zeit. Keine US-Regierung, welcher Couleur auch immer, würde auf Dauer einen globalen Austausch ermöglichen und stabilisieren, bei dem man selbst an Gewicht, Einfluss und Handlungsspielräumen verlor, während die politische Konkurrenz offenbar sehr davon profitierte. Die Regierungen von Obama und Biden wählten zwar andere Mittel als diejenigen Trumps und setzten auf technologische Blockaden und nicht auf Mittel des offenen Handels- und Zollkrieges. Während unter Obama und Biden die Globalisierung im Kern noch dort begrüßt wurde, wo sie die USA vermeintlich als Sieger sah, setzte Trump schon aus Gründen der Wählermobilisierung stärker auf eine Modernisierung der US-Wirtschaft in ihren traditionellen Bereichen. Seine Handels- und Zollpolitik soll zweierlei erreichen, nämlich die US-amerikanische Führungsposition sichern und zugleich das Land selbst über den Finanz- und Technologiesektor hinaus wieder wettbewerbsfähig machen. Das Problem ist nur, dass beide Ziele zugleich schwer zu erreichen, wenn überhaupt vereinbar sind. Denn die USA sind inzwischen auf chinesische Importe angewiesen und sie durch eigene Leistungen zu ersetzen, wird nicht nur Zeit kosten, sondern es ist fraglich, ob das zu wettbewerbsfähigen Preisen überhaupt je möglich sein wird. Das ist einer der wesentlichen Gründe für Trumps Dealpolitik, die letztlich immer auf Vereinbarungen zielt, um einen zu weitgehenden Konflikt mit Konkurrenten zu vermeiden, auf deren Kooperation man doch unverzichtbar angewiesen ist.

Ob sich auf diese Weise der globale ökonomische Strukturwandel im Sinne der USA beeinflussen, gegebenenfalls umsteuern lässt, ist allerdings mehr als fraglich, denn die Potenzialfaktoren deuten unmissverständlich auf eine Gewichtsverlagerung zugunsten vor allem der ost- und südasiatischen Volkswirtschaften hin, von der nebenher alle großen Weltregionen profitieren werden. Großbritannien hat Ende des 19. Jahrhunderts erkannt, dass es darauf ankommt, nicht den Strukturwandel durch Wirtschaftskriege aufzuhalten, sondern in ihm eine führende Rolle zu behaupten, auch wenn das eigene Land nicht zwingend immer die Tabellen anführt. Solange der Volkswohlstand und die Produktivität der Wirtschaft gesichert sind, kommt es auf die Tabellenposition letztlich nicht wirklich an. Ob die USA jedoch bereit und in der Lage sind, die Zusammenhänge ähnlich zu sehen und unnütze, ja gefährliche Wirtschaftskriege, die allen schaden, zu vermeiden, ist mehr als fraglich.

Trumps Dealpolitik könnte in diesem Rahmen ein vernünftigerer Weg sein, jedenfalls eher als die offene militärische Konfrontation. Aber selbst dann gehören zu „Deals“ nicht nur ihre Ankündigung, sondern auch ihre Einhaltung, und die gegenwärtige Handelspolitik erscheint in dieser Hinsicht sehr fragwürdig. Erschwerend kommt eine Diskrepanz zwischen amerikanischer Selbst- und, wenn man so will, objektiver Fremdwahrnehmung hinzu. Das betrifft einmal der Fokus auf die negative Handels-, und nicht auf die durchaus positive Leistungsbilanz. Das betrifft aber auch Ideen, den Dollar als Leitwährung infrage zu stellen und ihn durch bewusste Interventionen abwerten zu wollen. Offenkundige Vorteile, allein die geringen Kosten bei Neuverschuldungen, betrachtet man als nachrangig, da die Leitwährung einem ständigen Aufwertungsdruck ausgesetzt sei. Gerade in globalen Krisen seien natürliche Wechselkursanpassungen als „sicherer Hafen“ blockiert, und wieder leide die amerikanische Handelsbilanz. Die geschichtliche Erfahrung lässt aber nicht nur am Versuch, notwendige Strukturpolitik durch Geld- und Währungsinterventionen ersetzen zu wollen, erheblichen Zweifel aufkommen. Sie zeigt auch, dass Konflikte nicht nur dann auftreten müssen, wenn Ordnungsmächte den Aufstieg anderer, die die Kosten dafür nicht tragen, verhindern. Sie können auch dann auftreten, wenn Ordnungsmächte ihre Rolle abrupt nicht mehr wahrnehmen und ein Vakuum schaffen, sodass aus Handelskonflikten erst recht „Gefährliche Rivalitäten“ werden.

Werner Plumpe war von 1999 bis 2022 Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Von 2008 bis 2012 war er Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) und ist u.a. Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG), Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Mitglied der Frankfurter Historischen Kommission.

"Geschichtsbewusst" bildet eine Bandbreite an politischen Perspektiven ab. Der Inhalt eines Essays gibt die Meinung der Autorin oder des Autors wieder, aber nicht notwendigerweise diejenige der Konrad-Adenauer-Stiftung.