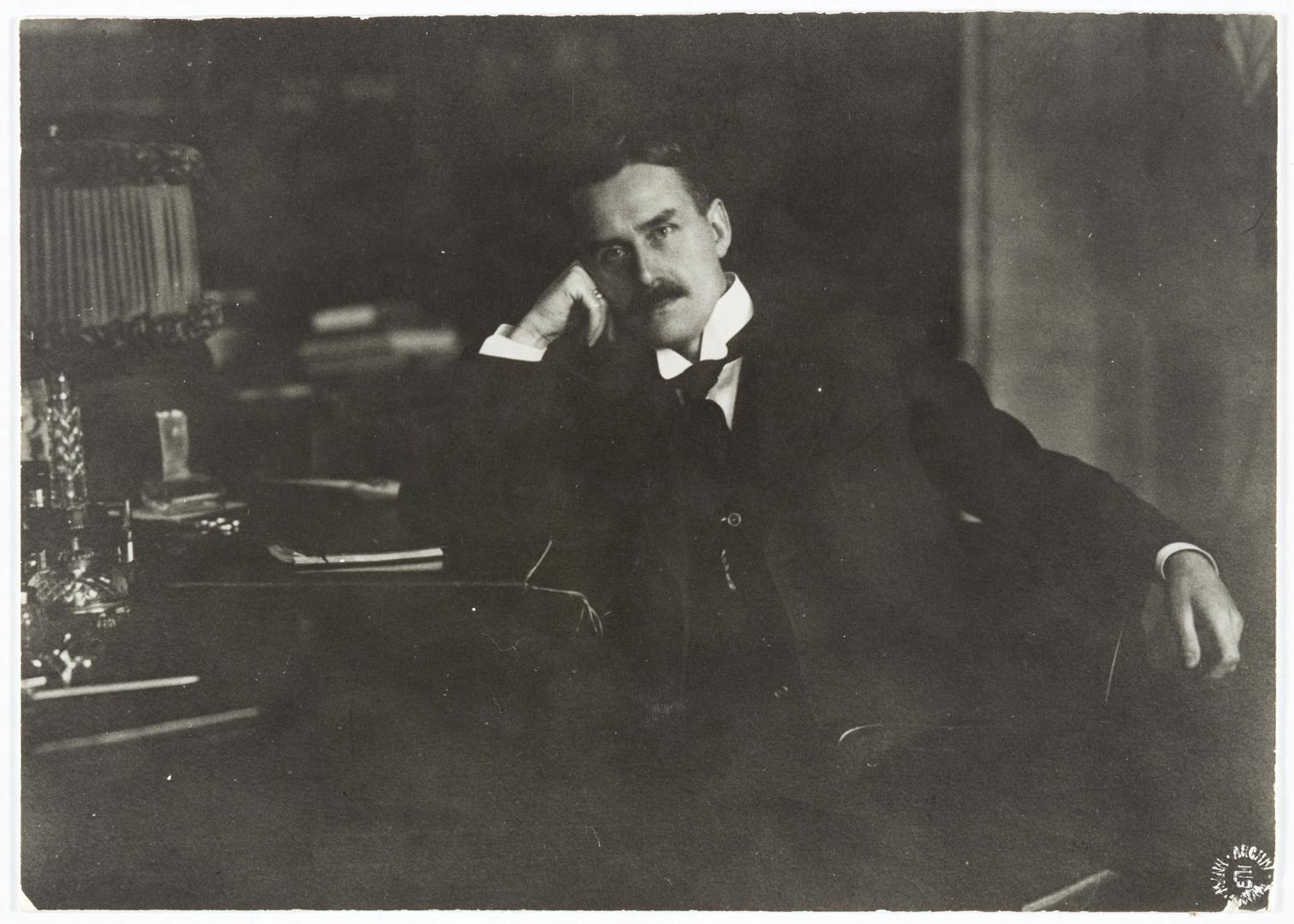

Kein Hauptwerk von Thomas Mann, dessen 150. Geburtstag die literarische Welt am 6. Juni 2025 feiert, ist so ungelesen und doch so umstritten wie sein monumentaler Essay Betrachtungen eines Unpolitischen (1918). Über keines seiner Werke sind so viele Klischees, Vorurteile und Missverständnisse im Umlauf. Der Grundirrtum leider der meisten (Nicht-) Leser des Essays besteht darin, einzelne Zitate aus ihrem argumentativen Zusammenhang herauszulösen und auf die Gesamtintention hochzurechnen. Da wird dann Thomas Mann zum rückschrittlichen Verteidiger des Wilhelminismus, zum Nationalisten und Antidemokraten, der freilich aufgrund der Nachkriegserfahrungen eine demokratische Wende in seinem politischen Denken vollzogen habe.

Interessiert an Neuerscheinungen zu historischen Ereignissen und Entwicklungen, die auf unserem Public-History-Portal GESCHICHTSBEWUSST erscheinen? Hier können Sie sich für unseren E-Mail-Verteiler anmelden.

Man kann für die negative Etikettierung des Verfassers der Betrachtungen leicht Belege finden, ebenso leicht jedoch solche, die sie widerlegen. Nationalist? Wie vereinbart sich das mit Thomas Manns Feststellung, der „Friede Europas“ könne nur von einem „übernationalen Volk“ wie dem deutschen ausgehen, „das die höchsten universalistischen Überlieferungen, die reichste kosmopolitische Begabung, das tiefste Gefühl europäischer Verantwortlichkeit sein Eigen nennt“ (so im Kapitel „Gegen Recht und Wahrheit“). Oder: „Wir sind und bleiben ein weltbürgerliches, welthistorisches Volk im bevorzugten Sinne und können um deswillen kein dummstolzes, tierisch zusammengeschartes und verklettetes Volk sein“ (so im Kapitel „Politik“). Kann man sich antinationalistischer ausdrücken? Und damit nicht genug. Im Kapitel „Von der Tugend“ fragt Thomas Mann gar: „Und die nationale Idee? Wer wollte mit ganz fester Stimme der Behauptung widersprechen, daß sie in diesem Kriege verbrennt“.

Ein literarisches Werk

Gewiss, wer mit bösem Blick die Betrachtungen durchsucht, wird auch anders klingende Äußerungen finden. Wie ist das möglich? Man wird dem Essay niemals gerecht werden, wenn man nicht beachtet, dass er nach den Worten Thomas Manns in der ‚Vorrede‘ der Betrachtungen ein ‚Künstlerwerk‘ und nicht der Traktat eines Politologen oder Kulturtheoretikers ist, wenn man also nicht ihre spezifisch literarische Argumentationsstruktur berücksichtigt und die Tatsache außer Acht lässt, dass sie ein work in progress sind, dessen Perspektiven sich in ihrer dreijährigen Entstehungszeit nicht unwesentlich verändert haben. Die Betrachtungen sind am Ende nicht dieselben wie am Anfang, sperren sich gegen eine gewissermaßen simultan erfassbare systematische Ordnung, müssen vielmehr sukzessiv wahrgenommen werden.

Thomas Mann hat auf die literarische Argumentationsstruktur seines Essays innerhalb desselben wiederholt hingewiesen, den Leser geradezu davor gewarnt, jedes Argument, dessen er sich bedient, für bare Münze zu nehmen, vielmehr die durchgespielten Positionen so aufzunehmen wie die Äußerungen verschiedener fiktiver Personen, aus deren Kontrapunktik erst die Intention des Ganzen zu erschließen ist. „Als Dichter hast du ein Recht“, zitiert er im Kapitel ‚Politik‘ seiner Betrachtungen August Strindberg, „mit Gedanken zu spielen, mit Standpunkten Versuche anzustellen, aber ohne dich an etwas zu binden“. Der Dichter darf nach Strindberg „stereoskopisch sehen“, muss immer verschiedene Standpunkte gelten lassen. Thomas Mann beruft sich auf Arthur Schopenhauer, demzufolge in den Werken Shakespeares oder Goethes „jede Person, und wäre sie der Teufel selbst, während sie dasteht und redet, recht behält; weil sie so objektiv aufgefasst ist, daß wir in ihr Interesse gezogen und zur Teilnahme an ihr gezwungen werden“. Auch wenn sich der Dichter auf das Feld der nicht-fiktiven Meinungsäußerung begibt, kann er das stereoskopische Sehen nicht lassen, wie Thomas Mann in Bezug auf seine eigene politische Essayistik bekennt: der Künstler ist nun einmal „nicht gewohnt […], direkt und auf eigene Verantwortung zu reden“, sondern „die Menschen, die Dinge reden zu lassen, […] Dialektik zu treiben, den, der gerade spricht, immer recht haben zu lassen […].“

Das Konservative trägt seinen Gegensatz in sich

Auf diese Warnung bezieht sich Thomas Mann noch einmal in der ‚Vorrede‘, die entstehungsgeschichtlich eine Nachrede ist: „Es redet hier einer, der, wie es im Texte heißt, nicht gewohnt ist, zu reden, sondern reden zu lassen, Menschen und Dinge, und der also reden, läßt‘ auch da noch, wo er unmittelbar selber zu reden scheint und meint.“ Diese Meinung ist also sehr wohl von wahrer Intention zu unterscheiden, erweist sich nicht selten als Stellungnahme eines „unzuverlässigen Erzählers“. Immer wieder verwendet Thomas Mann in diesem Zusammenhang den Begriff „Dialektik“. Für diese aber scheint den meisten Kritikern der Betrachtungen der – poetologische – Sensus entschieden zu fehlen. Was Thomas Mann Dialektik nennt, ist im ursprünglichen Sinne des Wortes dialogisches Spiel mit unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Positionen. Vom „Selbstwiderspruch dieses Buches“ redet er ausdrücklich im Kapitel ‚Politik‘. Das „Ja-und-doch-Nein ist mein Fall“ – der Fall der „Ironie“, die ein „Weder noch und Sowohl-als-Auch“ ist. Dass er damit „Verwirrung“ stiftet, ist ihm klar: „Ich fürchte, der freundwillige Leser weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht“. Das Ja-und-doch-Nein ist auch die Signatur von Thomas Manns Konservativismus, der immer wieder sein Gegenteil miteinschließt. Im letzten Kapitel der Betrachtungen behauptet er gar – nachdem er selbst sich zuvor zahllose Male als konservativ bezeichnet hat: „Konservativ? Natürlich bin ich es nicht; denn wollte ich es meinungsweise sein, so wäre ich es immer noch nicht meiner Natur nach, die schließlich das ist, was wirkt.“ Was Nietzsche in Ecce homo über sich als Décadent gesagt hat, hätte Thomas Mann über sich als Konservativen schreiben können: „Abgerechnet nämlich, daß ich ein Konservativer bin, bin ich auch dessen Gegensatz.“ Das ist deutlich die Tendenz des Schlusses der Vorrede der Betrachtungen, wenn er sich fragt: „sollte ich Elemente, die dem ,Fortschritt‘ Deutschlands Vorschub leisten, in meinem eigenen konservativen Innern hegen? Wäre es so, daß mein Sein und – soweit davon die Rede sein kann – auch mein Wirken durchaus nicht genau meinem Denken und Meinen entspricht, und daß ich selbst mit einem Teil meines Wesens den Fortschritt Deutschlands zu dem, was in diesen Blättern mit einem recht uneigentlichen Namen ,Demokratie‘ genannt wird [...], zu fördern bestimmt war und bin?“

Polemik gegen den „Zivilisationsliteraten“

Thomas Mann weiß ganz genau, dass alle Kunst, die noch zählt, „dem allgemeinen Prozeß demokratischer Internationalisierung unterliegt. Handgreiflich nationale Kunst, patriotische Kunst, sogenannte Heimatkunst will als höhere Kunst nicht recht in Betracht kommen.“ Sein ganzes Buch ist eine Polemik gegen den demokratisierenden ‚Zivilisationsliteraten‘ alias Heinrich Mann, doch die Literatur als solche, die auch sein Geschäft ist, „ist demokratisch und zivilisatorisch von Grund aus; richtiger noch: sie ist dasselbe wie Demokratie und Zivilisation. Und mein Schriftstellertum also wäre es, was mich den ,Fortschritt‘ Deutschlands an meinem Teile – noch fördern ließe, indem ich ihn konservativ bekämpfe?“ Seine Conclusio: „Ja, wir werden sie haben, die Demokratie, den Staat für Romanschriftsteller.“ Was aber ist Thomas Mann anderes als ein Romanschriftsteller? Die Demokratie ist also sein Staat. Oder eine andere Passage: „die Tatsache besteht, daß mein eigenes Sein und Wesen sich zu dem Zivilisationsliteraten viel weniger fremd und entgegengesetzt hält, als die kalt objektive Kritik, die ich dem seinen zuteil werden ließ, glauben machen könnte. [...] Er will und betreibt eine Entwicklung, – die ich für notwendig, das heißt: für unvermeidlich halte, an der auch ich meiner Natur nach unwillkürlich in gewissem Grade teilhabe; der zuzujauchzen ich aber gleichwohl keinen Grund sehe. Er fördert mit Peitsche und Sporn einen Fortschritt, – der mir, nicht selten wenigstens, als unaufhaltsam und schicksalsgegeben erscheint und den an meinem bescheidenen Teile zu fördern mein eigenes Schicksal ist; dem ich aber trotzdem aus dunklen Gründen eine gewisse konservative Opposition bereite.“

Ein Rückzugsgefecht großen Stils

Thomas Manns ‚erhaltender Gegenwille‘ begehrt noch einmal gegen den Fortschritt auf – wie Richard Wagners Wotan, wenn er Siegfried seinen Speer entgegenhält, obwohl er weiß, dass dieser ihn zerschlagen wird und nach Wotans eigenem tieferen Willen ja auch zerschlagen soll. „Der erhaltende Gegenwille“, so Thomas Mann am Ende des Kapitels ‚Der Zivilisationsliterat‘, „befindet sich in der Verteidigung, und zwar in einer, wie er genau weiß, aussichtslosen Verteidigung“. Ein „Rückzugsgefecht großen Stils“ hat er die Betrachtungen eines Unpolitischen 1928 in seiner Rede Kultur und Sozialismus zutreffend genannt. Die Paradoxie, dass Thomas Mann als Schriftsteller eben das fördert, was er bekämpft („Und an all diesem Unfug sollte ich teilhaben? [...] Doch, auch ich habe teil daran [...].“), ist charakteristisch für die Argumentation des ganzen Essays, und ihre Artikulation kehrt leitmotivisch in ihm wieder. Daher ist Thomas Manns spätere Konversion zu der Demokratie, die er in den Betrachtungen noch auf der Oberfläche seiner Argumentation – aber nicht auf dem Grunde ihrer dialektischen Brechungen – zu bekämpfen scheint, eine durchaus konsequente Entwicklung und alles andere als opportunistische Anpassung an den neuen Zeitgeist, die ihm seine Gegner später vorgehalten haben. Mit Thomas Manns eigenen Worten ließe sich sagen: sein Eintreten für die Weimarer Republik bedeutet, dass sein Denken und Meinen nun mit seinem Sein und Wirken konvergiert.

„Ich weiß von keiner Sinnesänderung. Ich habe vielleicht meine Gedanken geändert – nicht meinen Sinn.“ So betont er im Vorwort zu seiner Rede Von deutscher Republik (1922) im Hinblick auf die Stimmen, die ihn der „Überläufererei“, des „Umfalles“, des „Bruches“ jedenfalls „mit meiner geistig-politischen Vergangenheit“ bezichtigt haben. „Wenn der Verfasser also auf diesen Blättern teilweise andere Gedanken verficht als in dem Buche des ,Unpolitischen‘, so liegt darin eben nur ein Widerspruch von Gedanken untereinander, nicht ein solcher des Verfassers gegen sich selbst. Dieser ist derselbe geblieben, einig in seinem Wesen und Sinn“, und so setzt auch der „republikanische Zuspruch“ nach seinen Worten „die Linie der ,Betrachtungen‘ genau und ohne Bruch ins Heutige fort“. Tatsächlich lassen sich aus ihnen Passagen herauslösen, die ein Bekenntnis zur Demokratie, ja sogar zur Sozialdemokratie implizieren. Kurz und gut: die Betrachtungen eines Unpolitischen müssen ständig gegen den Strich gelesen werden. Das ist nicht die Meinung eines den Text hinterfragenden Interpreten, sondern schon die mehr oder weniger versteckte Leseanweisung des Autors selbst.

Ein Konservativer im Gewand des späten 18. Jahrhunderts

Der sich selbst widerstreitende Konservativismus bleibt freilich Konservativismus – ja man darf behaupten, dass Thomas Mann stets ein ,Konservativer‘ geblieben ist, wie er selbst nach seiner demokratischen Wende in der Rede Von deutscher Republik ausdrücklich bekannt hat: „daß meine natürliche Aufgabe in dieser Welt allerdings nicht revolutionärer, sondern erhaltender Art ist.“ Während aber der Konservativismus nach Thomas Mann seinen Gegensatz in sich selbst aufnimmt, kennt sein Gegenprinzip: der sich selbst verabsolutierende ,Fortschritt‘ in seinen Augen keine Dialektik – und vor allem keine sich selbst relativierende Ironie –, er überschreitet sich also nicht ebenso auf den Konservativismus hin wie dieser sich auf den Fortschritt hin überschreitet.

Der Selbstwiderspruch in Thomas Manns Konservativismus gemahnt in mancher Hinsicht an den Typus des von Klaus Epstein in seinem monumentalen Opus The Genesis of German Conservatism (1966) so bezeichneten Reformkonservativen (den er in die idealtypische Mitte zwischen dem Status-quo-Konservativen und dem Reaktionär setzt). Dieser Idealtypus wird von Epstein freilich in der Epoche der Abenddämmerung des Ancien Régime und der Ära der Französischen Revolution angesiedelt, aus welcher die konservative Bewegung hervorgegangen ist. Thomas Mann ist gewissermaßen ein Konservativer, der sich ins Gewand des späten 18. Jahrhunderts kleidet. Tatsächlich spielt sich die Fehde gegen den „Zivilisationsliteraten“ in den Kulissen der Französischen Revolution ab. „Wir wissen längst, daß er geistig in einer hundertdreißig Jahre zurückliegenden Epoche, der Französischen Revolution, lebt und webt; die Folge ist, daß er auf eine vollkommen verspielte Weise die Verhältnisse von damals in das gegenwärtige Deutschland hineinträgt, hineinphantasiert.“ Was Thomas Mann hier über den Zivilisationsliteraten sagt, gilt im Grunde auch für ihn selbst. Da sein Bruder die Kulissen von 1789 aufzieht, sich der Argumentationsschemata der Revolutionsapologeten bedient, kleidet sich Thomas Mann selbst ins historische Kostüm und begibt sich ins gegenrevolutionäre Weimar. Bezeichnenderweise beschließt er den ganzen Essay mit Zitaten aus Christoph Martin Wielands Aufsätzen über die Französische Revolution, die zwischen 1789 und 1793 entstanden. Vor allem aber spiegelt er seine politische Haltung in derjenigen Goethes: dessen „gemäßigtem Liberalismus“ und seiner Verwerfung der Staatsumwälzung in Frankreich.

Geometrische und politische Einsichten

Thomas Mann bedient sich typischer Argumentationstopoi der Revolutionskritik, wie sie am prominentesten in Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France (1790), dem klassischen Traktat des Konservativismus der Achsenzeit um 1800, artikuliert worden sind. Nicht zuletzt hat dieser durch die ebenso klassische Übersetzung von Friedrich von Gentz (1793/94) bedeutenden Einfluss auf den Konservativismus im Umkreis der Spätaufklärung und Romantik sowie auf die preußische Reformbewegung gewonnen. Der Name Burke kommt bei Thomas Mann freilich nicht vor, seinen Traktat hat er zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Betrachtungen eines Unpolitischen gewiss nicht gekannt. Offenbar ist er aber nach ihrem Erscheinen bald auf Burke aufmerksam gemacht worden, denn im Mai 1920 liest er, wie die Tagebücher ausweisen, die Betrachtungen über die Französische Revolution in der Übersetzung von Gentz. 1952 hat er in seinem Aufsatz Das Künstlertum und die Gesellschaft behauptet, schon bei der Niederschrift seiner Betrachtungen Burkes Meisterwerk gekannt und „mit Begeisterung daraus zitiert“ zu haben – was freilich nicht den Tatsachen entspricht. Doch auf Burkes Übersetzer und Fortsetzer Gentz, über den sein Sohn Golo Mann 1947 seine große Monographie veröffentlichen wird, und vor allem auf einen der bedeutendsten romantischen Burke-Schüler: auf Adam Müller und seine Elemente der Staatskunst (1809), beruft er sich wiederholt. Auf dem Umweg, zumal über die romantische Burke-Rezeption, sind also manche Argumentationslinien der Reflections on the Revolution in France in die Betrachtungen eines Unpolitischen gelangt.

Burkes Haupteinwand gegen die Französische Revolution sind ihre abstrakt-theoretischen Prämissen: die Umsetzung der cartesianisch-apriorischen Philosophie in die Politik. Gegen sie erhebt er im Namen der spezifisch englischen Tradition der empirischen Philosophie und praktischen Politik mit der ganzen Gewalt seiner im britischen Parlament geübten Beredsamkeit Protest. Immer wieder redet Burke von der „geometrischen Basis“ des französischen Staatsexperiments und betont demgegenüber, „daß in der Politik mit nichts schlechter auszukommen ist als mit geometrischen Demonstrationen“. Diese Unterscheidung der politischen und der geometrischen Einsicht geht bis auf Aristoteles zurück. Dieser hat in Opposition gegen Platon die Eigenständigkeit der moralischen und politischen gegenüber der metaphysischen Vernunft begründet. Nach der aristotelischen Tradition kann die ethisch-politische Praxis nicht ,Anwendung‘ einer vorgängig entworfenen Theorie sein. Das praktische Wissen, das Aristoteles als Klugheit (phrónesis) bestimmt, bezieht sich dem sechsten Buch der Nikomachischen Ethik zufolge auf das Einzelne, das erst durch Erfahrung gegeben wird; seine Leistung besteht darin, in der konkreten Situation, der veränderlichen partikulären Lage, das Rechte zu treffen. Demgegenüber ist das theoretische Wissen (epistéme), dessen Modell die Mathematik bildet, ein solches vom Allgemeinen, immer und notwendig so Seienden. Dieses Wissen kann aber im Bereich politischen Handelns nicht maßgebend sein.

Klugheit versus Ideologie

Auch für Burke ist die Klugheit die oberste aller politischen Tugenden. In diesem Punkt steht er ganz in der aristotelischen Tradition. Metaphysik und Politik bleiben für ihn streng getrennt. Eben das ist es, was Thomas Mann in der Tat mit ihm verbindet. Auch er polemisiert gegen die „axiomatische Einfachheit“ der auf dem blanken Reißbrett entworfenen politischen „Lehre“ des Zivilisationsliteraten, gegen die Suada der trotz ihres Gehalts aggressiv eingesetzten ideologischen Abstrakta („die“ Gerechtigkeit, „die“ Freiheit, „die“ Menschlichkeit usw.), gegen die „Humanitätsprinzipienreiter mit Vorliebe fürs Blutgerüst“ und so fort. Ja, er behauptet, dass eine von derartigen Abstrakta bestimmte Ideologie – man darf sagen: durchaus im Sinne der aristotelischen Bestimmung politischen Handelns – gar keine Politik ist. „Es wäre ein Mißverständnis“, mit diesen Worten beruft er sich im Kapitel ‚Von der Tugend‘ auf Adam Müller, „zu glauben, daß es unserem Politiker auf Politik, das heißt: auf Reform, Kompromiß, Anpassung, Verständigung zwischen der Wirklichkeit und dem Geist, oder, mit dem alten Adam Müller zu reden, zwischen dem ,Recht‘ und der ,Klugheit‘ überhaupt ankomme.“

Klugheit – auf einmal erscheint das aristotelische Prinzip ethisch-politischen Handelns auch bei Thomas Mann, und im Gegensatz zu früheren Äußerungen in seinem Essay hält er nun die von Klugheit bestimmte Politik, der seine ganze Sympathie gehört, für die wahre, die von abstrakten Prinzipien ausgehende literarische Politik hingegen für überhaupt keine Politik. Da Politik die Sphäre der „Kompromisse“ ist, „so wird das eigentlich vernünftige Verhalten hier immer ein mäßig-mittleres, [...] eine Politik der mittleren Linie sein. Radikalismus sei statthaft oder notwendig, wo man will, in der Moral, in der Kunst; in der Politik ist er ein Unfug.“ Der Zivilisationsliterat, so lautet eine paradoxe Feststellung Thomas Manns, „ist ein Politiker, ja; aber er ist ein Politiker gegen den Staat“, also ein Widerspruch in sich. Die Positionen verkehren sich auf einmal: nun ist der Zivilisationsliterat der „Unpolitische“ und Thomas Mann der Apologet der wahren, eben klugen Politik. Deren Elemente aber sind „Reform, Kompromiß, Anpassung Verständigung zwischen der Wirklichkeit und dem Geist“ – und nicht aprioristische Bevormundung der Wirklichkeit durch den Geist. Die für das praktische Handeln zuständige Klugheit richtet sich ja nach Aristoteles im Gegensatz zum theoretischen Wissen der Metaphysik auf das beständiger Veränderung unterliegende Einzelne, sie ist eine Tugend der Zeitanpassung. Ein Konservativer, der starr am Bestehenden festhält, dieses gewissermaßen verewigt, würde also ebenso die Eigenart des politischen Handelns verfehlen wie derjenige, der, auf apriorischen Prinzipien beharrend, Politik mit Metaphysik verwechselt. Thomas Mann versteht seinen Konservativismus mithin in einem durchaus reformistischen Sinne. „Konservativ sein heißt nicht, alles Bestehende erhalten wollen“, schreibt er im Kapitel ‚Politik‘ – nein: „die Konservativen beteuern ihre Bereitwilligkeit zu Reformen.“

Demokratie ist keine Tugendphilosophie

Thomas Manns Reformkonservativismus schließt auch den allmählichen Sieg der Demokratie ein. Freilich: „Jene Demokratie, die unser Liberalismus [!] bejaht, ist keine Doktrin und keine rhetorische Tugendphilosophie aus dem achtzehnten Jahrhundert.“ Sogar zu einem Plädoyer für die Sozialdemokratie lässt er sich hinreißen – im Gegensatz zum „Zivilisationsliteraten“: „Beim Himmel, nein, der Geistespolitiker ist nicht Sozialdemokrat. Er wäre es allenfalls, wenn man unsere Anarcho-Sozialisten und internationalen Revolutionäre äußerster Observanz, denen er geistig, wenn auch nicht in formaler Hinsicht, nahesteht, zum linken Flügel der Partei rechnen wollte, – was, meine ich, fehlerhaft wäre, da diese Herren als reine Genies, kaum als Parteipolitiker zu bewerten sind.“ Hier zeichnet sich sehr deutlich die politische Nachkriegshaltung Thomas Manns ab: Ablehnung der Literatenpolitik der Münchener Räterepublik, aber Sympathie mit der praktischen Vernunft der Sozialdemokratie. „Vater Ebert“ (Von deutscher Republik) ist ihm die positive Gegenfigur zu dem „Literaten-Staatsmann“ Kurt Eisner (Zu Friedrich Eberts Tod).

Zu den wichtigsten, nach wie vor gültigen Einsichten der Betrachtungen eines Unpolitischen gehört der von Thomas Mann hergestellte Zusammenhang von abstrakt-literarischer Gesinnungsethik und politischem Terrorismus. Die Unterscheidung von „Gesinnungsethik“ und „Verantwortungsethik“ stammt bekanntlich aus Max Webers Rede Politik als Beruf, die er im Revolutionswinter 1918/19 in München gehalten hat. Während der Verantwortungsethiker von der Maxime ausgeht, „daß man für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat“, diese also seinem Tun zurechnet, fühlt sich der Gesinnungsethiker nach Max Weber nur dafür ,verantwortlich‘, dass die „Flamme der reinen Gesinnung“, zum Beispiel die Flamme des Protestes gegen die soziale Ungerechtigkeit schlechthin nicht erlischt, welche realen Folgen dieser Protest auch immer haben mag. Obwohl Thomas Manns Betrachtungen das Begriffspaar Gesinnungsethik/Verantwortungsethik noch nicht verwenden, nehmen sie doch die spätere Webersche Typologie exakt vorweg, wenn es um den Gegensatz von „persönlicher Ethik“ und „Sozial-Philanthropie“, von „Liebesfähigkeit im ,Engen“ und “allgemeiner Liebe“ geht, das heißt um die Kritik an einer Ethik, die nichts kostet.

Ironie als Prinzip des Konservatismus

Im letzten Kapitel seines Großessays ‚Ironie und Radikalismus‘ setzt Thomas Mann der aus „Reinheitsfanatismus“ geborenen „sterilen Utopie des absoluten Geistes“ seine eigene gegenüber, eine konservative, wie er sie nennt. Das Prinzip des Konservativismus aber ist für ihn die Ironie. In ihrem Geiste werden Politik und Literatur eins. Am Ende seines Riesenessays nimmt er dessen Titel Betrachtungen eines Unpolitischen indirekt, aber unverkennbar zurück, indem er seine Sympathie mit dem bekundet, was „der Sinn und Geist der Politik eigentlich ist“: Kunst der Vermittlung. Die „Ähnlichkeit der Kunst mit der Politik“ besteht für Thomas Mann in der „Mittlerstellung zwischen dem reinen Geist und dem Leben“. Politik „verdient ihren Namen nicht, wenn sie nichts als konservierend oder radikal-destruktiv ist!“ Die Vermittlung zwischen Geist und Leben ist die spezifische Leistung der Ironie. „Ironie aber ist immer Ironie nach beiden Seiten hin; sie richtet sich gegen das Leben sowohl wie gegen den Geist, und dies nimmt ihr die große Gebärde, dies gibt ihr Melancholie und Bescheidenheit.“ Wenn jedoch Ironie und Skepsis, Melancholie und Bescheidenheit das Prinzip der Politik sind, wenn diese sich dergestalt vor der conditio humana beugt – vor der Bedingtheit und Hinfälligkeit des Menschen, die alle optimistischen politischen Lösungsmodelle zerschellen lässt – dann kann sie nicht anders als human sein. Inhumane Politik hingegen kommt immer aus der – keine Kritik und Skepsis sich selbst gegenüber kennenden –, großen Gebärde‘, wie Thomas Mann am Beispiel des von ihm verabscheuten „Dichter-Politikers und Kriegsrufers“ Gabriele D’Annunzio demonstriert, der seinen Ruhm missbrauchte, „um Millionen Menschen in eine Bluthölle zu hetzen und dann ,aus dem Himmel des Vaterlandes‘ (o Schmach der Schönrednerei!) seine Brokatprosa auf sie hinabzuwerfen.“

Wahre Politik, so die Überzeugung Thomas Manns, ist „überhaupt und immer ironischen Wesens“, ihrer Natur nach kann sie niemals „radikal“ sein, denn sie ist „Klugheit“ und daher „notwendig der Wille zur Vermittlung“. Hier verbindet sich auf sehr persönliche Weise die aristotelische Tradition politischen Denkens mit einem modernen literarischen Prinzip, das ihr durchaus gerecht wird. Die Betrachtungen eines Unpolitischen sind sehr politische Betrachtungen, freilich solche, die sich gegen jegliche ideologische Vereinnahmung sperren, denn welcher Ideologe möchte schon etwas von Ironie wissen, die doch ständig an dem Ast sägt, auf dem er sitzt. Diejenigen „autoritätsgläubigen“ Konservativen, von denen sich Thomas Mann selber als „ironischer Konservativer“ abgegrenzt hat, haben sich zu Unrecht auf die Betrachtungen eines Unpolitischen berufen (und sie tun es im rechtskonservativen Umfeld noch heute) – ohne berücksichtigen zu wollen, dass die „deutsche Republik“, zu der er sich 1922 ausdrücklich bekannt hat, schon das heimliche Ideal der vermeintlich so antidemokratischen Bekenntnisschrift ist. Nicht weniger aber sind diejenigen im Unrecht, die jene Schrift in eine ideologische Nachbarschaft gerückt haben, welche den Boden für den Faschismus bereitet habe. Bei allen Irrtümern und befremdlichen Details sind die sehr politischen Betrachtungen eines Unpolitischen eine überaus hellsichtige Schrift, welche die Weisheit einer langen Tradition politischen Denkens: „die Klugheit als praktische Vernunft“ gegen die Hybris des reinen Geistes verteidigt.

Wende zur politisch eingreifenden Rede

Man darf festhalten, dass es zwischen den Betrachtungen und der späteren politischen Essayistik Thomas Manns keinen Bruch gibt, sondern allenfalls eine Tendenzverschiebung – sowie die Wendung von der reinen ,Betrachtung‘ zur politisch eingreifenden Rede von der Ansprache Von deutscher Republik (1922) bis zur skandalumwitterten Deutschen Ansprache (1930) oder seinen Vortragsreisen als „Wanderprediger der Demokratie“ kreuz und quer durch Amerika. Thomas Mann hat freilich schon kurz nach dem Erscheinen der Betrachtungen zugestanden, dass „vieles Periphere daran höchst angreifbar, überholt, von der Stunde bestimmt“ ist (an Martha Steinitz, 25. Oktober 1920), und als Schattenseite des Buchs hat er es später empfunden, dass er mit ihm – vermeintlich – dem „Irrtum deutscher Bürgerlichkeit“ Vorschub geleistet hat, „zu glauben, man könne ein unpolitischer Kulturmensch sein“. Dem stellt er 1940 in On Myself die Überzeugung gegenüber, „daß Geist und Politik nicht reinlich zu trennen sind“. In seinem Brief an den italienischen Verleger Giulio Einaudi vom 28. Juni 1953 bekennt er schließlich, dass er nach Abschluss der Betrachtungen „nicht aufgehört“ habe, „den apolitischen Kulturbegriff meiner Landsleute, der Deutschen, die Totalität des Menschlichen, der Humanität, entgegenzuhalten, die notwendig das Politische einschließt.“

Vor dem Hintergrund der faschistischen Gewalt – erschüttert zumal durch das traumatische Erlebnis der Ermordung Rathenaus 1922 – wird es Thomas Mann immer deutlicher, dass es ein Fehler war, seinem umfangreichsten Essay den Titel Betrachtungen eines Unpolitischen zu geben. In seiner Rathenau-Gedenkrede plädiert er nun für die „Einheit von Staat und Kultur“, die identisch mit der Idee der Republik, ja geradezu deren „Definition“ sei. „Der tiefste Widerstand […], dem der republikanische Gedanke in Deutschland begegnet, beruht darauf, daß der deutsche Bürger und Mensch das politische Element niemals in seinen Bildungsbegriff aufgenommen hat, daß es tatsächlich bis jetzt völlig darin fehlte.“

Kritik am Kulturbegriff des deutschen Bürgertums

In seiner Rede zur Gründung der Sektion für Dichtkunst der preußischen Akademie der Künste (1926) bekennt sich Thomas Mann nachdrücklich zur sozialen und politischen Verantwortung des Künstlers. Die Zeit der „Einsamkeit und Beziehungslosigkeit“ des Dichters sei vorbei – sie war eine „Täuschung […], eine romantische Täuschung, wenn Sie wollen“. In seinem Essay Kultur und Politik (1939) wird er die Trennung zwischen Kultur und Politik, zwischen Kunst und Gesellschaft, noch einmal in aller Form zurücknehmen. Es sei „ein Irrtum deutscher Bürgerlichkeit gewesen [...] zu glauben, man könne ein unpolitischer Kulturmensch sein“, ja die Kultur selber gerate in „schwerste Gefahr“, wenn es ihr am „politischen Instinkt und Willen“ mangle. Thomas Mann lässt keinen Zweifel daran, dass „die Kulturkatastrophe des Nationalsozialismus mit der Politiklosigkeit des bürgerlichen Geistes in Deutschland zusammenhängt, seinem gegen-demokratischen Herabblicken auf die politische und soziale Sphäre von der Höhe des Spirituellen und der ‚Bildung‘“.

Wer im Namen des Geistes der Politik zu entgehen sucht, gerät nach Thomas Mann nur auf deren falsche Seite. Die „politische Willenlosigkeit des deutschen Kulturbegriffs“, das „politische Vakuum des Geistes in Deutschland“ habe sich „fürchterlich gerächt“; es habe „den deutschen Geist zum Opfer einer Staatstotalität gemacht, die ihn der sittlichen Freiheit zugleich mit der bürgerlichen beraubt“ habe. Die „angeborene Politiklosigkeit“ des deutschen Bürgers sei „schauerlich“ umgeschlagen in die „totale Politik“, wird es im Essay Dieser Krieg (1940) heißen. In seiner Deutschen Ansprache von 1930, die sich im Untertitel Ein Appell an die Vernunft nennt, oder seinen letzten politischen Konfessionen vor dem Exil: der Rede vor Arbeitern in Wien (1932) und dem Bekenntnis zum Sozialismus (1933) hat Thomas Mann am Vorabend des „Dritten Reichs“ mahnend auf die beiden spezifischen Gefahren des deutschen Geistes hingewiesen: einmal die „falsche und lebenswidrige Haltung, auf die soziale, die politisch-gesellschaftliche Sphäre hochmütig herabzublicken und sie als zweiten Ranges zu bezeichnen im Verhältnis zur Welt der Innerlichkeit, der Metaphysik, des Religiösen und so weiter“. Das ändert freilich nichts an der Tatsache, dass Metaphysik und Politik zwei verschiedene Welten sind, wie die Betrachtungen eines Unpolitischen im Sinne einer langen Tradition politischen Denkens gelehrt haben.

Rückkehr zur Ironie

In eben diesem Sinne wird man den Verfasser der Betrachtungen gegen sich selbst verteidigen dürfen, wenn er sich verschiedentlich von ihnen, zumal aufgrund ihres Titels, distanzieren zu müssen glaubt – eines Titels, der ja doch im letzten Teil des Essays indirekt zurückgenommen wird. In seinen letzten Lebensjahren hat Thomas Mann freilich geäußert, lieber seine „Rolle“ als „demokratischer Wanderredner“ in den zurückliegenden Jahrzehnten zu ironisieren – die ihn nötigte, immer wieder eben jene gesinnungsethischen Vokabeln im Munde zu führen, gegen die er einst in den Betrachtungen eines Unpolitischen aufbegehrt hatte – als sich von den letzteren entschieden loszusagen. „Ich fühlte immer, daß ich zur Zeit meines reaktionären Trotzes in den Betrachtungen viel interessanter und der Platitüde ferner gewesen war.“ So in einem Brief an Ferdinand Lion vom 13. März 1953. Deshalb hat es ihm in seinen letzten Lebensjahren überaus wohlgetan, dass politisch unverdächtige Autoren wie Max Rychner, Alfred Kantorowicz oder Alfred Andersch eine umsichtige Verteidigung seines essayistischen Schmerzenskindes versuchten. „Es lohnt, alt zu werden, um solche Lösungen und Klärungen noch zu erleben“, schreibt er am 23. März 1955 an Andersch. Und es lohnt, anlässlich von Thomas Manns 150. Geburtstag, zu solchen Lösungen und Klärungen noch einmal beizutragen.

Dieter Borchmeyer ist Präsident a. D. der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und Professor emeritus für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Heidelberg.