COVID-19 und seine Folgen

Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen.

Auf einen Blick

- Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass Gesundheit in einer vernetzten Welt vor allem global gedacht werden muss und gefährliche Infektionskrankheiten schnell zu globalen Krisen führen können.

- Deutschland und Europa waren auf eine Pandemie nicht vorbereitet. Unklare Zuständigkeiten, starke Abhängigkeiten von Produktionsstandorten in China und Indien und unzureichende Kommunikation gehörten zu den Defiziten.

- Der Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit ist durch die COVID-19-Pandemie stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Klimaschutz ist immer auch Gesundheitsschutz.

- In unserer Arbeit betrachten wir die Pandemie als ein komplexes Themenfeld, das in einem umfassenden Kontext gesehen werden muss. Unsere Leitfrage in der Auseinandersetzung mit COVID-19 lautet: Welche Lehren können aus der Pandemie gezogen werden?

Inhalt

1. Direkte und indirekte Folgen der Pandemie

2. Nachhaltiges Handeln als Form der Pandemieprävention

3. Auswirkungen der Pandemie im In- und Ausland

4. Unsere Angebote und Projekte zum Thema

5. Publikationen, Veranstaltungen und Medienbeiträge zum Thema

Die Corona-Pandemie mit all ihren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen hat verdeutlicht, dass Gesundheitsgefahren wie beispielweise Infektionskrankheiten, die in weit entfernten Ländern auftreten, in unserer globalisierten Welt schnell zu einer weltumspannenden Krisensituation werden können. Vermeintlich robuste, widerstandsfähige Gesundheitssysteme, ganze Volkswirtschaften und nicht zuletzt die Gesellschaft selbst werden so auf eine Belastungsprobe gestellt. Die Pandemie führt die globale Dimension von Gesundheit eindrucksvoll vor Augen – Anlass für die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Entwicklungen laufend zu analysieren.

Direkte und indirekte Folgen der Pandemie

Die Corona-Krise hat vor allem in Deutschland eine Reihe von Defiziten im Gesundheitssystem offengelegt: Eine schwache Datenlage, unklare Kompetenzen und mangelnde Absprachen, eine unzulängliche Kommunikation, wenig Vernetzung über die Sektoren hinweg und eine ungleiche Verteilung der Risiken und Lasten innerhalb der Bevölkerung sind hier zuvorderst zu nennen. Ein besonderes Augenmerk lag zudem auf der unzureichenden Vorbereitung auf grenzüberschreitende Infektionsgefahren, die zu Beginn der Pandemie 2020 nicht nur in Deutschland, sondern auch in zahlreichen europäischen Nachbarstaaten zu überstürzten und teils unkoordinierten Maßnahmen führte.

Grenzschließungen, Exportstopps von Schutzmaterial und generell nationale Alleingänge sind in Erinnerung geblieben. Die EU-Kommission hat sich der Thematik in der Zwischenzeit ein Stück weit genähert. Die Kompetenzen der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der europäischen Seuchenbehörde (ECDC) wurden erweitert, der Aufbau einer europäischen Gesundheitsunion forciert.

Zudem wurde auch die Abhängigkeit von wenigen Produktionsstätten in China und Indien bei medizinischen Vorprodukten und Arzneimitteln überdeutlich. Die ständig angepasste Liste zu Liefer- und Versorgungsengpässen, die Europäische Pharmastrategie wie auch generell die verstärkten Diskussionen um eine Zurückverlagerung von Produktionsstätten innerhalb der EU sind eindeutige Indikatoren hierfür.

Gleichzeitig bescherte uns die Pandemie aber nicht zuletzt auch einen signifikanten Digitalisierungsschub. Nach und nach wird ersichtlich, welche Veränderungen sie dauerhaft mit sich bringt. Schon jetzt ist klar: Die Corona-Pandemie hat unser Miteinander verändert – mehr Menschen nutzen digitale Angebote, die eine flexiblere Kommunikation und Teilhabe ermöglichen.

Nachhaltiges Handeln als Form der Pandemieprävention

Zeitgleich rücken die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels ins Zentrum der Aufmerksamkeit Deutschlands. Die Fluten im Ahrtal 2021 waren ein Beweis für die Vulnerabilität der Menschen. Mehrmals wurde bereits auf den Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit (z.B. in der Präambel des Pariser Klimaschutzabkommens) hingewiesen.

Auch Deutschland setzt sich im Rahmen seiner G7-Präsidentschaft 2022 verstärkt für planetare Gesundheit beziehungsweise einen „nachhaltigen Planeten“ ein. Fest steht, dass Klimaschutz auch immer gleichzeitig Gesundheitsschutz bedeutet. Inwieweit hierfür Konzepte wie „One Health“, „Health in All Policies“ oder „Planetary Health“ Anknüpfungspunkte liefern, ist Gegenstand vieler Debatten innerhalb der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Auswirkungen der Pandemie im In- und Ausland

Die Corona-Pandemie hat wie keine andere Gesundheitsnotlage die öffentliche Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für Fragen der öffentlichen Gesundheit in Deutschland und der Welt verstärkt. Es ist davon auszugehen, dass die Debatte über Gesundheitsthemen und die Rolle von Staat und Zivilgesellschaft in Krisen künftig intensiver geführt wird – sowohl im In- als auch im Ausland.

Mit Veranstaltungen, Studien und Analysen beteiligt sich die Konrad-Adenauer-Stiftung an den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen über die Folgen von Covid-19, von denen manche erst nach und nach sichtbar werden. Wir verstehen die Pandemie nicht als isoliertes Themenfeld, das einzig und allein dem Gesundheitsbereich zuzuordnen ist, sondern versuchen, die Debatte in einen größeren Kontext einzubetten und dabei Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mitzudenken. Mit Plattformen für den interdisziplinären Erfahrungsaustausch in Deutschland, Europa und in den Ländern des Globalen Südens gehen wir hier voran. Dabei lautet eine unserer Leitfragen, welche Lehren sich aus der Pandemie ziehen lassen.

Politischen Entscheidungsträgern im In- und Ausland möchten wir Anregungen für die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen rund um die Folgen von Covid-19 geben. So setzen wir uns beispielsweise für das Zustandekommen eines rechtsverbindlichen Pandemievertrags auf internationaler Ebene ein und halten an der Bedeutung des Freihandels als Rückgrat unseres Wohlstandes und Wirtschaftsordnung fest.

Unsere Themenseite liefert hierzu weitere spannende Inspirationen und bündelt fortlaufend die Beiträge unserer Expertinnen und Experten sowie Auslandsmitarbeiterinnen und Auslandsmitarbeiter zur Corona-Pandemie.

Unsere Angebote und Projekte zum Thema

Publikationsprojekte

Die Corona-Pandemie beschäftigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedensten Fachgebieten auf der ganzen Welt. Mit unseren Publikationsprojekten wollen wir einen Beitrag – vor allem unter historischen, politischen, ökonomischen, juristischen und sozialen Gesichtspunkten – zur Erforschung der Pandemie und ihrer Folgen leisten.

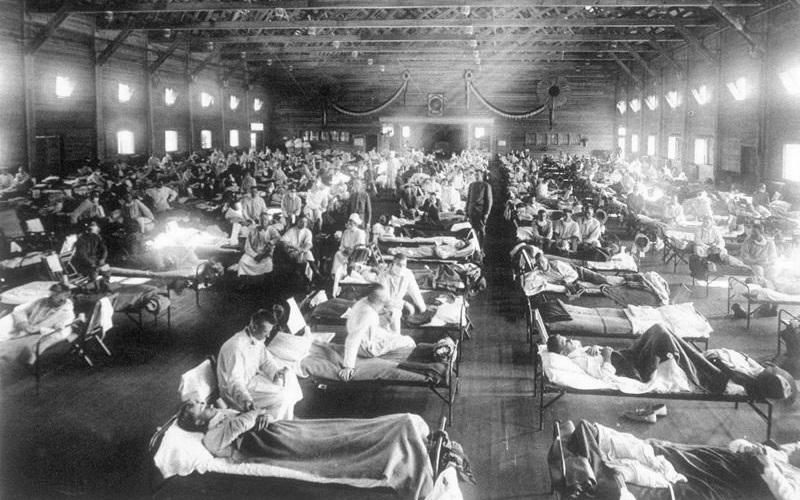

Die Corona-Krise in historischer Perspektive

Die Corona-Pandemie als weltumspannendes Krisenphänomen hat viele Staaten unvorbereitet getroffen und teilweise zu sehr unterschiedlichen Maßnahmen durch die einzelnen Regierungen geführt. Auf unserer Projektseite zur „Corona-Krise in historischer Perspektive“ konzentrieren wir uns auf die historische Einordnung der Pandemie. Wie sind die Versuche der Regierungen zur Bewältigung der Pandemie einzuordnen? Gab es überhaupt schon einmal eine vergleichbare Lage? In einer Serie von unregelmäßig erscheinenden Texten von Historikerinnen und Historikern wollen wir zu diesen und ähnlichen Fragen eine aus der Geschichte gewonnene Orientierungshilfe bieten und einen Beitrag zu ihrer Beantwortung leisten.

Mehr erfahren über die Corona-Krise in historischer Perspektive

Debattenbeiträge zur Triage

Das Thema Triage ist mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Deutschland und Europa im Frühjahr 2020 auf die politische Tagesordnung getreten. Wie sollte man mit Triage-Situationen umgehen, wenn aufgrund der Überlastung des Gesundheitssystems eine Priorisierung bei Patientinnen und Patienten vorgenommen werden muss und nicht mehr genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen, um alle Erkrankten ausreichend versorgen zu können. In unseren Beiträgen zum Thema diskutieren und debattieren wir in diesem Zusammenhang über wichtige Fragen, z. B. nach welchen Kriterien in einem solchen Fall für oder gegen die Behandlung einer Patientin / eines Patienten entschieden werden sollte?

Arbeitskreis

Im Jahr 2019 hat die Konrad-Adenauer-Stiftung den Arbeitskreis Globale Gesundheit ins Leben gerufen. Er versteht sich als Netzwerk für Expertinnen und Experten zu dieser Thematik.

Arbeitskreis Globale Gesundheit

Die Konrad-Adenauer-Stiftung bündelt und verstetigt mit ihrem Arbeitskreis ihre Expertise zum Thema Globale Gesundheit. Ziel ist es, den Dialog zu aktuellen Fragen der globalen Gesundheit zu intensivieren und eine Plattform bereitzustellen, auf der Expertinnen und Experten ihr Wissen mitteilen und ihre Meinungen austauschen können. Die Mitglieder des Arbeitskreises kommen regelmäßig zusammen, um sich über aktuelle Problemlagen und politische Entwicklungen auszutauschen und Lösungsansätze zu erarbeiten.