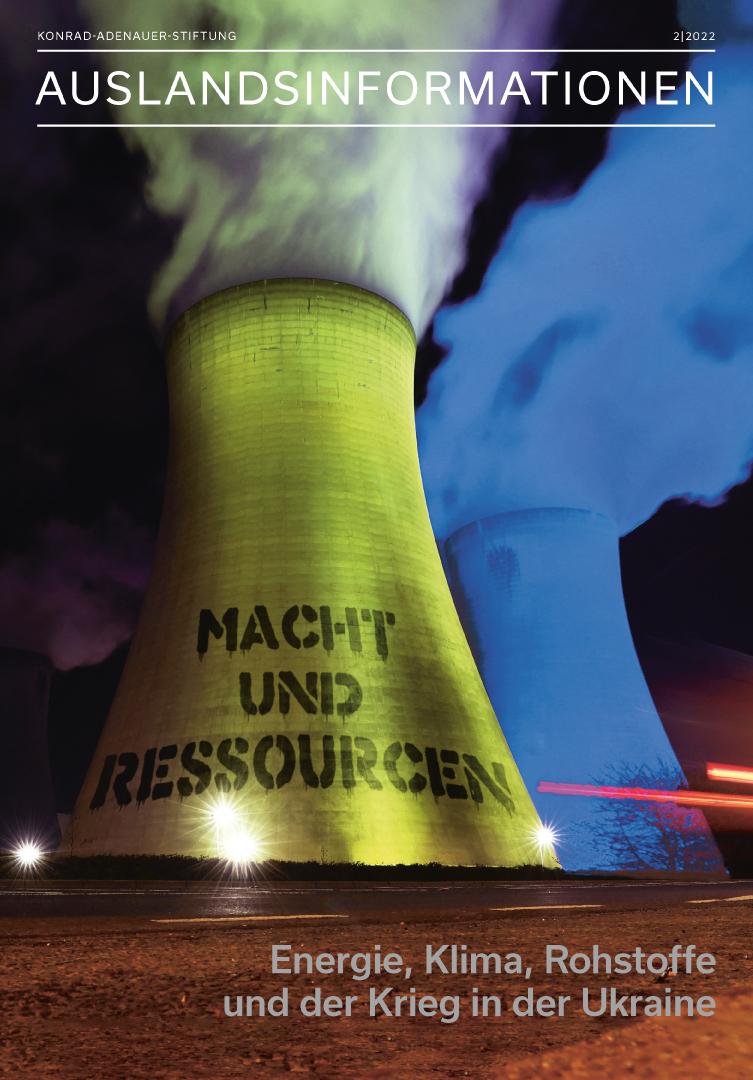

Der russische Angriff auf die Ukraine hat vieles verändert – nicht zuletzt unseren Blick auf den Umgang mit Ressourcen. War dieser Blick zuvor geprägt von dem Versuch, ökonomische Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, so ist nun ein Aspekt hinzugekommen, der objektiv gesehen schon immer wichtig, in der öffentlichen Debatte in Deutschland aber weitgehend abwesend war: Macht.

Inhaltsverzeichnis anzeigenÜber diese Reihe

Die Auslandsinformationen (Ai) sind die Zeitschrift der Konrad-Adenauer-Stiftung für Internationale Politik. Sie bieten politische Analysen unserer Expertinnen und Experten in Berlin und aus mehr als 100 Auslandsbüros in allen Weltregionen. Gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Bestellinformationen

Unsere Zeitschrift für internationale Politik erscheint viermal im Jahr. Wir liefern Ihnen Hintergründe zum Weltgeschehen – und das kostenlos. Egal ob Sie unser Politikmagazin digital lesen oder das Printprodukt in deutscher oder englischer Fassung beziehen wollen: Nutzen Sie unser Anmeldeformular und mit wenigen Klicks sind Sie am Ziel.

Herausgeber

Dr. Gerhard Wahlers

ISBN

0177-7521

Benjamin Gaul

benjamin.gaul@kas.de

+49 30 26996 3584

benjamin.gaul@kas.de

+49 30 26996 3584

Leiter der Abteilung Auslandsinformationen und Kommunikation