Genau wiederholt sich nichts in der Geschichte. Aber immerhin wiederholen sich doch oft in gewissem Sinne Tatbestände und Perioden, die einander gleichen, und die Geschichte ist und bleibt eine Lehrmeisterin für verantwortliche Staatsmänner.

Auf einen Blick

- Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 errichteten die Nationalsozialisten innerhalb kürzester Zeit ein totalitäres Regime.

- Gegen Juden und politisch Andersdenkende setzte das Regime von Beginn an auf Terror und Verfolgung. Dieses systematische Vorgehen erreichte seinen Höhepunkt in der fabrikmäßigen Vernichtung der europäischen Juden.

- Der Zweite Weltkrieg war von den Nationalsozialisten als ideologischer Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg geplant, was sich in der unvorstellbaren Radikalisierung des Krieges zeigte.

- Erst mit der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 endete die zwölfjährige Terrorherrschaft der Nationalsozialisten.

- Die Konrad-Adenauer-Stiftung betrachtet es als eine ihrer zentralen Aufgaben, sich wissenschaftlich und politisch mit der NS-Tyrannei und der Geschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus auseinanderzusetzen.

Inhalt

1. Das Ende der Weimarer Demokratie

2. Gesellschaftliche Gleichschaltung und Rassenwahn im NS-Staat

4. Widerstand gegen den Nationalsozialismus

5. Unsere Demokratie ist in Bedrängnis

7. Unsere Angebote und Projekte zum Thema

8. Publikationen, Veranstaltungen und Medienbeiträge zum Thema

Es ist das dunkelste Kapitel in der deutschen Geschichte: Mit dem Ende der Weimarer Republik begann die Tyrannei der Nationalsozialisten. Sie brachte Terror, Krieg und Vernichtung.

Das Ende der Weimarer Demokratie

Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Hatten sich Verantwortliche über Parteigrenzen hinweg dadurch eine politische Stabilisierung erhofft, zeigte sich schnell, dass das Konzept der „Zähmung“ zum Scheitern verurteilt war. Innerhalb kürzester Zeit errichteten die Nationalsozialisten unter dem Deckmantel einer Schein-Legitimität ein totalitäres Regime: Mit der „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 wurde die Verfolgung politischer Gegner legalisiert.

Das am 23. März 1933 vom Reichstag verabschiedeten „Ermächtigungsgesetz“ setzte die Weimarer Verfassung endgültig außer Kraft. Nach den Verboten der KPD und der SPD sowie der Zerschlagung der Gewerkschaften im Mai 1933 lösten sich die noch übriggebliebenen Parteien in den folgenden Wochen selbst auf, ohne dass es zu nennenswertem Widerstand gekommen war.

Gesellschaftliche Gleichschaltung und Rassenwahn im NS-Staat

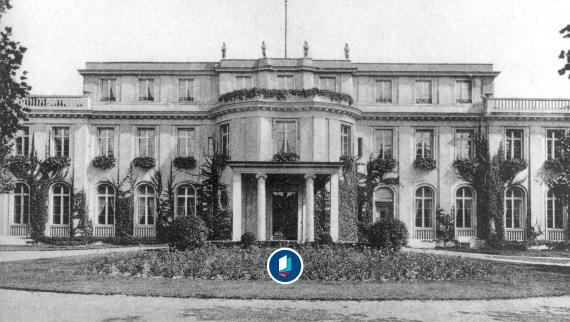

Neben der politischen Gleichschaltung strebten die Nationalsozialisten von Anfang an auch die gesellschaftliche Gleichschaltung an. Die gesamte Gesellschaft sollte in der NSDAP und deren Gliederungen und Unterorganisationen erfasst werden. Terror und Verfolgung richteten sich aber nicht nur gegen politisch Andersdenkende, sondern auch gegen all jene, die nicht dem nationalsozialistischen „Rassenideal“ entsprachen. So war auch die Judenverfolgung von Anfang an Teil des Terrorregimes. Auf die systematische Ausgrenzung und Entrechtung folgte die Entmenschlichung, die schließlich in der fabrikmäßigen Vernichtung der europäischen Juden ihren Höhepunkt fand.

Zweiter Weltkrieg

Die „Endlösung der Judenfrage“ war schließlich eng verbunden mit der gewaltsamen Eroberung von „Lebensraum im Osten“. Mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 hatte Hitler den Zweiten Weltkrieg entfesselt. Der Feldzug gegen die Sowjetunion, der im Juni 1941 begann, war von Beginn an als ideologischer Weltanschauungs- und rassebiologischer Vernichtungskrieg geplant und führte zu einer unvorstellbaren Radikalisierung des Krieges. Am 8. Mai 1945 endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht das Terrorregime der Nationalsozialisten.

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

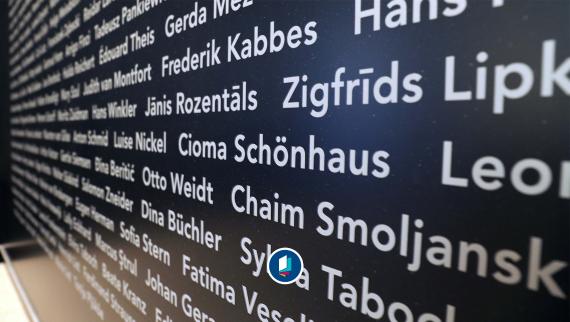

Wenngleich die große Mehrheit der Deutschen die Etablierung der Tyrannei, die gesellschaftliche Gleichschaltung, die Judenverfolgung und den Krieg mittrug – sei es aus Überzeugung oder aus Angst vor persönlichen Konsequenzen –, gab es Menschen, die Widerstand gegen das Unrechtsregime leisteten. Sie kamen aus verschiedenen sozialen Schichten und politischen Lagern und hatten auch ganz unterschiedliche Motive und Vorstellungen. Sie alle einte aber, dass sie bereit waren, für ihre Überzeugungen, die im Widerspruch zum nationalsozialistischen Regime standen, ihr eigenes Leben und das ihrer Familie zu riskieren.

Unsere Demokratie ist in Bedrängnis

Tyrannei, Terror, Krieg, Vernichtung – all das sollte sich nie mehr wiederholen. Vor dem Hintergrund der zwölfjährigen Terrorherrschaft der Nationalsozialisten, die Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, wurde nach 1945 im westlichen Teil des von den Alliierten besetzten Deutschlands die freiheitlich-parlamentarische Demokratie neu aufgebaut. Lange Zeit galt die Geschichte der Bundesrepublik als einzigartige Erfolgsgeschichte.

Heute – rund 80 Jahre nach Kriegsende und mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall – zeigen sich Risse. Es zeigt sich, dass Demokratie, Freiheit und Menschenrechte, Frieden und Wohlstand nicht selbstverständlich sind. Links- und Rechtsextreme versuchen, die Grundlagen der liberalen Gesellschaft auszuhöhlen. Übergriffe auf Juden, Angriffe auf Synagogen und jüdische Friedhöfe nehmen zu. Gleichzeitig ist eine Debatte um die Singularität des Holocausts entbrannt. Vor allem Anhänger der AfD verharmlosen die Diktatur und relativieren die Verbrechen des nationalsozialistischen Terrorregimes.

Aus der Geschichte lernen

All das zeigt, dass es heute wichtiger denn je ist, die Geschichte zu kennen und aus ihr zu lernen. Nur so ist es möglich, die richtigen Schlüsse zu ziehen und neuen extremistischen Gefahren entgegenzutreten. Die wissenschaftliche und politische Auseinandersetzung mit der Tyrannei des Nationalsozialismus gehört zu den zentralen Aufgaben der Konrad-Adenauer-Stiftung. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Gesellschaft und Wissenschaft gehen wir den relevanten Forschungsfragen nach.

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Mit ihrem Widerstand nahmen Oppositionelle hohe persönliche Risiken in Kauf. Die Motive, Ziele und Formen des Widerstands waren vielfältig.

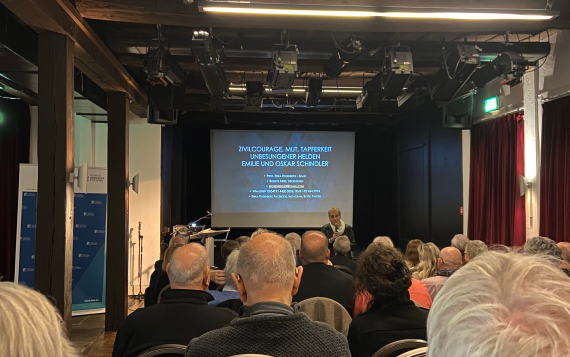

Veranstaltungsreihen

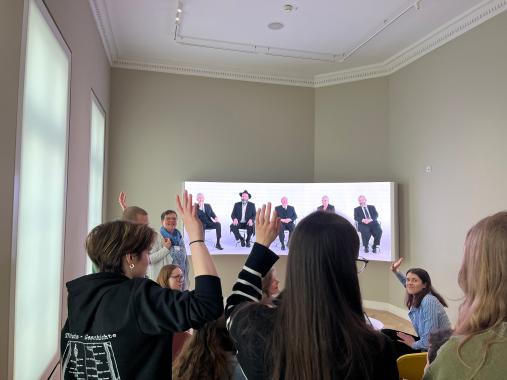

Im Rahmen von Veranstaltungen, Seminaren und Wettbewerben kommen wir mit jungen Menschen ins Gespräch und diskutieren mit Wissenschaftlern und den letzten noch lebenden Zeitzeugen. So schlagen wir Brücken zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart – damit unsere freiheitliche Demokratie auch morgen noch stark bleibt.

DenkTag

Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt diesen Tag seit vielen Jahren zum Anlass, um eine Reihe deutschlandweiter Projekte und Veranstaltungen durchzuführen. In zahlreichen Bundesländern finden u. a. Lesungen und Zeitzeugengespräche statt oder es werden Ausstellungen organisiert.

Forum 20. Juli 1944 – Vermächtnis und Zukunftsauftrag

Mit der Veranstaltungsreihe „20. Juli 1944 – Vermächtnis und Zukunftsauftrag“ ehrt die Konrad-Adenauer-Stiftung die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und hält die Erinnerung an sie wach.