Er war der letzte Träger der preußischen Königs- und deutschen Kaiserwürde – und dürfte von allen regierenden Angehörigen der Hohenzollerndynastie die schillerndste Herrschergestalt gewesen sein. Wie kein zweiter zeitgenössischer europäischer Monarch hat er die nach ihm bezeichnete Epoche repräsentiert. Mit etwas mehr Fortune und etwas weniger Renommiersucht hätte er die Deutschen vielleicht tatsächlich jenen „herrlichen Zeiten“ entgegenführen können, die er ihnen in einer seiner zahllosen Reden zu Beginn seiner Regierungszeit verheißen hatte. Das Reich, dem er als Staatsoberhaupt präsidierte, befand sich auf dem Gipfel seiner weltpolitischen Machtstellung. Wirtschaft, Wissenschaft und Gelehrsamkeit blühten wie kaum jemals zuvor. Und auch das politische System wurde, bei aller Reformbedürftigkeit im Einzelnen, von der Bevölkerungsmehrheit akzeptiert. Doch die Katastrophe des Ersten Weltkriegs entschied nicht nur über die Gesamtbilanz der Regierungszeit Wilhelms II. Mit ihr endete auch die 500-jährige Epoche aktiver politischer Anteilnahme der Hohenzollerndynastie am geschichtlichen Schicksal Preußens, Deutschlands und Europas.

Erziehung und Persönlichkeit Wilhelms II.

Nichts von alledem war bei der Geburt des Prinzen Friedrich Wilhelm Viktor Albert – so sein vollständiger Taufname – am 27. Januar 1859 vorauszusehen. Damals herrschte noch sein Großonkel Friedrich Wilhelm IV., der ihm in manchen Charakterzügen verblüffend ähnelte. Es ist üblich geworden, aus den unglücklichen Umständen der Geburt des Prinzen Rückschlüsse auf Charakter, Persönlichkeit und Politik des späteren Königs und Kaisers zu ziehen. Tatsächlich kam Wilhelm mit einer schweren körperlichen Missbildung zur Welt, wofür die sträfliche Unachtsamkeit der bei der Geburt anwesenden Helfer verantwortlich gewesen sein dürfte: Der linke Arm war nahezu gänzlich aus dem Gelenk gerissen und blieb dauerhaft verkürzt, gelähmt und missgeformt. Alle Bemühungen, die Behinderung durch schmerzhafte Behandlungen zu beheben, blieben erfolglos. Prinz Wilhelm war so – in der Terminologie der Zeit – ein „Krüppel“, oder, modern gesprochen, ein Körperbehinderter. In diesem Faktum nun freilich die Passform zu seiner Persönlichkeit zu erblicken und aus der entstellten Physis auf eine deformierte Psyche zu schließen, verkennt doch sehr die Komplexität des Bildungswegs eines im Milieu der alteuropäischen Adelswelt Heranwachsenden. Den haltungsmäßigen Anforderungen monarchischer Repräsentation wurde er jedenfalls, ungeachtet seiner Missgestalt, in strikter Selbstdisziplin gerecht – trotz ständiger Schmerzen und Beeinträchtigungen des körperlichen Gleichgewichts.

Prägender für die Kindheits- und Jugendentwicklung des künftigen Kronprinzen war vielmehr der tiefe Gegensatz Wilhelms zu seinen Eltern, speziell zur britischen Mutter. Victoria, älteste Tochter der gleichnamigen britischen Königin, war eine intellektuell rege, jedoch menschlich kühle Frau, die sich zeitlebens in offen bekundeter Geringschätzung ihres preußischen Lebensumfelds gefiel, in das sie 1858 eingeheiratet hatte. Ihre damit einhergehende, teilweise attitüdenhaft wirkende Anglophilie übertrug sich in gebrochener Form auf den ältesten Sohn. Denn Wilhelm II., der in seiner Kindheit zunächst besser Englisch als Deutsch sprach, schwankte in seiner Einstellung zum Inselreich zeitlebens zwischen Bewunderung für die englische Lebensweise einerseits und einer Abneigung gegen das von beiden Elternteilen gleichermaßen bevorzugte Modell des britischen Parlamentarismus andererseits.

Als Prinz genoss Wilhelm eine vielseitige Ausbildung. Die kindliche Erziehung war bestrebt, dem Zögling die Tugenden strikter Pflichterfüllung, konsequenter Arbeitsgesinnung, stoischer Selbstbeherrschung und karikativen Empfindens zu vermitteln. Nicht zuletzt die sozialpolitischen Initiativen des jungen Kaisers verdankten den auf tätige Nächstenliebe gerichteten Grundsätzen seines Hauslehrers Georg Hinzpeter entscheidende Impulse. Humanistisch umfassend gebildet, legte der Prinz dann 1877 das Abitur an einem altsprachlichen Kasseler Gymnasium ab, danach studierte er in Bonn Rechts- und Staatswissenschaften, in Potsdam absolvierte er den Militärdienst und in Berlin sammelte er Erfahrungen auf dem Gebiet der Staatsverwaltung und auf dem Feld der auswärtigen Angelegenheiten .

Rasch wurde bei alledem deutlich, dass Wilhelm mancherlei Talente besaß. Ein rasches Auffassungsvermögen, gepaart mit einem guten Gedächtnis, gehörte ebenso zu den Aktivposten des künftigen Königs und Kaisers wie eine stark ausgeprägte Empfänglichkeit gegenüber sinnlichen Eindrücken. Hinzu kamen Wissensdurst, Begeisterungsfähigkeit und weitgespannte Interessen, Rednertalent und Unterhaltungsgabe, Charme, Liebenswürdigkeit und Spontaneität im persönlichen Umgang.

Diesen unbestreitbaren Qualitäten trat nun allerdings eine Reihe gleichfalls schon früh sichtbarer Persönlichkeitsdefizite zur Seite: Konzentrationsschwäche, Sprunghaftigkeit und eine hektisch-nervöse Betriebsamkeit beim Verfolgen auch der kleinsten Ziele, sodann eine fatale Neigung zu übereilter Einmischung und zur Erteilung nicht erbetener Ratschläge, Ruhelosigkeit, fehlende Gelassenheit und übertriebene Forschheit im Auftreten, ferner Mangel an Takt, Augenmaß und Einfühlungsvermögen, ungezügelte Impulsivität sowie schließlich ein stark übersteigertes Geltungs- und Mitteilungsbedürfnis als Kompensation latent vorhandener Unsicherheit – all das kennzeichnete den preußisch-deutschen Thronfolger schon in jungen Jahren. Sie gaben Anlass zu vielfältigen Schilderungen spannungsgeladener Unausgeglichenheit der kronprinzlichen Existenz. Eine dieser Schilderungen stammt aus der Feder Walther Rathenaus. 1901, damals noch als Vorstandsmitglied der von seinem Vater gegründeten AEG, hatte ihn Wilhelm II. zu einem Vortrag geladen, und dem Redner selbst bot sich Zeit und Gelegenheit, seinen Zuhörer genau zu beobachten. „Da saß“ – so berichtete Rathenau in der Rückschau seines 1919 veröffentlichten Buches Der Kaiser – „ein jugendlicher Mann in bunter Uniform, […] die weißen Hände voll farbiger Ringe, Armbänder an den Handgelenken; zarte Haut, weiches Haar, kleine weiße Zähne […]; auf den Eindruck bedacht, dauernd mit sich selbst kämpfend, seine Natur bezwingend, um ihr Haltung, Kraft, Beherrschung abzugewinnen […]; eine ahnungslos gegen sich selbst gerichtete […] Natur, die den Riß nicht spürt.“

1881 heiratete Prinz Wilhelm Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, eine Frau mit einem großen Herzen – noch heute tragen Dutzende von Krankenhäusern und Wohltätigkeitsstiftungen ihren Namen –, jedoch ohne intellektuelle Neigung. Sie bekam zwar mit ihrem Mann sechs Söhne und eine Tochter, wusste ihn aber geistig nicht zu fordern.

Sozialpolitisches Engagement zu Beginn der Regierungszeit

Der Herrschaftsantritt am 15. Juni 1888 vollzog sich – nach dem Tod des an Kehlkopfkrebs dahingesiechten Vaters und Vorgängers Friedrich III. – in ruhigen Bahnen. Wilhelm II. wahrte vorerst Kontinuität. Otto von Bismarck, seit 1862 preußischer Ministerpräsident und seit 1871 deutscher Reichskanzler, blieb zunächst ebenso in seiner Stellung, wie die meisten Mitglieder der preußischen und der Reichsregierung. Doch unterschwellig zeichneten sich bereits im „Dreikaiserjahr“ jene Auseinandersetzungen zwischen Wilhelm II. und Bismarck ab, die dann 1890 in die Entlassung des Reichskanzlers einmünden sollten.

Wilhelm stand damals stark unter dem Einfluss christlich-karikativer Fürsorgeideale, wie sie ihm vor allem durch den Berliner Hofprediger Adolf Stoecker nahegelegt worden waren. Er war fasziniert von der Idee eines „sozialen Kaisertums“, die ihm die Rolle eines „Beschützers der Armen“ zuwies und zugleich den Aktivitäten der Sozialdemokratie von der Staatsspitze her entgegenwirkte. Um die Arbeiterschaft in das politische System des Kaiserreichs zu integrieren und mit der Monarchie auszusöhnen, plante er einen sozialpolitischen Neubeginn, in dessen Mittelpunkt die Regelung des Arbeiterschutzes stehen sollte. Zwei eigenhändige kaiserliche Niederschriften vom Januar 1890 fassten die Absichten des jungen Monarchen in Form eines umfänglichen Sozialprogramms zusammen, das unter anderem ein Verbot der Sonntags- und Kinderarbeit, die Einführung von Arbeitervertretungen und von innerbetrieblichen Vermittlungsausschüssen sowie weitgehende Maßnahmen zum Schutz der Arbeitszeiten und zur Sicherheit des Arbeitsplatzes vorsah.

Dass es der Kaiser zu Regierungsbeginn Ernst meinte mit seinem sozialpolitischen Engagement, hatte er bereits 1889 durch seine Stellungnahmen zu einem an der Ruhr tobenden Arbeitskampf deutlich gemacht, die offen für die dort streikenden Bergleute Partei ergriffen und gegen das Profitstreben der Kohlemagnaten polemisierten. Es war nicht zuletzt dieser kaiserlichen Intervention zuzuschreiben, dass die rheinisch-westfälischen Montan-Unternehmer damals ihren Konfrontationskurs aufgegeben und wesentliche Forderungen der streikenden Bergarbeiter erfüllt hatten.

All das war nicht in Bismarcks Sinn, denn der Kanzler hatte, wie man weiß, seit Ende der 1870er Jahre einen strikten Konfrontationskurs gegenüber der sozialistischen Arbeiterbewegung eingeschlagen. Wilhelm II. indes beharrte auf seinen Sozialplanungen und verlieh ihnen in Form zweier Erlasse Geltung, die im Februar 1890 veröffentlicht wurden – ohne ministerielle Gegenzeichnung und damit verfassungsrechtlich anfechtbar. Dies wiederum veranlasste Bismarck dazu, um seine Verabschiedung zu bitten, welchem Wunsch der Kaiser umgehend entsprach. Man täte ihm Unrecht, in diesem Schritt lediglich die vermessene Aktion eines unreifen Selbstherrschers gegen den hochverdienten Reichsgründer zu erblicken. Festzuhalten ist vielmehr, dass Bismarcks Bestreben, den Kaiser weiterhin auf ein anti-sozialistisches Kampfprogramm zu verpflichten, die deutsche Politik in eine Sackgasse zu manövrieren drohte. Hingegen bot der sozialpolitische Kurs des Monarchen durchaus Perspektiven für eine Aussöhnung der sozialistischen Arbeiterbewegung mit dem preußisch-deutschen Nationalstaat – wäre er denn konsequent fortgesetzt worden. Man kann dabei nicht sagen, dass Wilhelms Interesse an sozialpolitischen Fragen nach 1890 signifikant nachgelassen hätte oder gar gänzlich erlahmt wäre. Die Problematik lag eher im Bereich des Atmosphärischen und betraf Stilfragen der politischen Kultur. Denn vom Bemühen um eine unverkrampfte Kontaktaufnahme zur parteipolitischen Vertretung der deutschen Arbeiterschaft konnte bei Wilhelm II. in der Folgezeit keine Rede sein. Die Integration der Sozialdemokratie in den monarchischen Verfassungsstaat ist denn auch in Deutschland, anders als etwa in Großbritannien, bis zum Ausbruch des Weltkriegs 1914 nur unvollkommen gelungen.

Neuer außenpolitischer Kurs ab 1890

Auf außenpolitischem Gebiet brachte der nach Bismarcks Abgang 1890 einsetzende „Neue Kurs“ eine Reihe einschneidender Veränderungen, und hier vor allem machten schon viele Zeitgenossen den Kaiser für zahlreiche diplomatische Fehlschläge verantwortlich. Heute indes weiß man, dass er sie nur in den seltensten Fällen direkt verschuldet hat. Die verhängnisvolle Nichterneuerung des deutsch-russischen Rückversicherungsvertrags etwa (1890) ging auf Veranlassung des Reichskanzlers Leo von Caprivi und seines außenpolitischen Beraters Friedrich von Holstein zurück, während Wilhelm II. den „Draht nach Sankt Petersburg“ vorerst erhalten wissen wollte. Die „Krüger-Depesche“ wiederum (1896), die während des Ersten Burenkrieges zu einer erheblichen Belastung des deutsch-britischen Verhältnisses führte, erwuchs in erster Linie aus einer Anregung des damaligen Staatssekretärs des Äußeren Adolf Marschall von Bieberstein – Wilhelm hatte dagegen seiner nur allzu begründeten Besorgnis Ausdruck verliehen, ein solches Telegramm könne in London Verstimmungen hervorrufen.

Ähnlich lagen die Dinge im Falle der vielgerügten kaiserlichen Aktivitäten anlässlich der beiden Marokko-Krisen von 1905 und 1911: Der demonstrativ in Szene gesetzte Kaiser-Besuch in Tanger (1905), der die weltmachtpolitischen Ambitionen des Reiches herausstellen sollte, war von Kreisen des Auswärtigen Amtes angeregt und gegen Wilhelms vernehmliche Einwendungen durchgesetzt worden. Und die aufsehenerregende Entsendung des Kanonenboots SMS Panther nach Agadir (1911) musste ihm vom Staatssekretär des Äußeren, Alfred von Kiderlen-Wächter, geradezu abgerungen werden, weil Wilhelm eine solche Politik des Säbelrasselns zum damaligen Zeitpunkt für unangebracht hielt. Überall folgte der Kaiser hier den Empfehlungen ministerieller oder diplomatischer Ratgeber und stellte demgegenüber seine eigenen Handlungspositionen, nicht selten wider besseres Wissen, regelmäßig zurück.

Wo er sich dennoch darum bemühte, außenpolitische Entscheidungen eigenmächtig zu treffen, wurden seine Aktivitäten von den verantwortlichen Stellen des Reiches rasch neutralisiert – so sein Versuch, anlässlich einer Zusammenkunft mit seinem russischen Cousin Zar Nikolaus II. im finnischen Björkö 1905, kurzerhand ein Defensivbündnis zwischen Deutschland, Russland und Frankreich zu vereinbaren. Wo er aber starken Einsatz und dauerhaftes Engagement zeigte, wie auf dem Gebiet der 1897 eingeleiteten deutschen Welt- und Seemachtpolitik, konnte er sich als Exponent einer Zeitströmung fühlen, die ihm jahrelang ein Höchstmaß an öffentlicher Akzeptanz eintrug.

Weit davon entfernt, die Rolle eines starken Monarchen auszufüllen, offenbarte Wilhelm II. in den meisten Entscheidungssituationen der deutschen Außenpolitik vor 1914 ein hohes Maß an Beeinflussbarkeit. Das Schlagwort vom „persönlichen Regiment“, das zur Kennzeichnung seines Regierungsstils immer wieder herangezogen worden ist, erweist sich bei näherem Hinsehen weithin als eine Fiktion. Denn letztlich besaß der Kaiser weder Kräfte noch Fähigkeiten genug, um eine autokratische Selbstregierung jenseits der verfassungsrechtlichen Normen längerfristig durchzustehen. Hinter der glänzenden Fassade des kraftstrotzenden Imperators, wie sie sich durch theatralisch-effektvolle Inszenierungen herrscherlichen Machtbewusstseins in Reden, Paraden, Manövern und Reisen den Zeitgenossen darbot, verbarg sich eine letztlich zutiefst unsichere und durchsetzungsschwache Existenz.

Wie die Dinge tatsächlich standen, offenbarte schlaglichtartig die wohl größte Krise in seiner Herrschaft, die Daily-Telegraph-Affäre von 1908. Sie zeigte den Monarchen, bei unbestreitbarer eigener Ungeschicklichkeit, als Opfer fahrlässiger Handhabung der Staatsgeschäfte seitens der allerdings von ihm selbst ernannten Regierung. In der Absicht, einen Beitrag zur Verbesserung der stark angespannten deutsch-englischen Beziehungen zu leisten, hatte Wilhelm II. einem Londoner Journalisten ein ausführliches Interview gewährt, das am 28. Oktober 1908 in der Zeitung Daily Telegraph erschien. Darin wurde dem englischen Lesepublikum Erstaunliches zur Kenntnis gebracht: Die Mehrheit der Deutschen – so ließ es der kaiserliche Schwadroneur seinen Interview-Partner wissen – sei zweifellos antibritisch eingestellt, er selbst der einzig wahre Freund Englands im Reich. Habe er doch schon während des Burenkriegs seiner Großmutter, der Königin Victoria, wertvolle Ratschläge übermittelt, wie England diesen Krieg gewinnen könne. London habe diese Ratschläge befolgt und daraufhin prompt gesiegt. Auch die deutsche Flotte könne den Briten einmal nützlich werden, wenn es nämlich zu einer gemeinsamen Abrechnung mit den „Gelben“, mit Japanern und Chinesen, komme. Dann werde man an der Themse froh sein, dass es die kaiserliche Seemacht gebe. Nach Bekanntwerden dieser nicht unbedingt von politischem Fingerspitzengefühl zeugenden Äußerungen brach in der deutschen Öffentlichkeit ein wahrer Entrüstungssturm los, der das vermeintlich allzu selbstherrliche Gebaren des Kaisers anprangerte. Heute freilich weiß man, dass Wilhelm II. im Falle des brisanten Interviews verfassungsmäßig völlig korrekt gehandelt hatte. Der Interview-Text war von ihm vor der Veröffentlichung dem Reichskanzler Bernhard von Bülow zur Prüfung vorgelegt worden. Dieser jedoch gab ihn, da mit anderen Dingen beschäftigt, ungelesen an subalterne Stellen weiter, die ihn dann ohne inhaltliche Korrekturen passieren ließen.

Anfänge einer modernen Wissenschaftspolitik

Die massive Kaiserschelte, die im Rahmen der Daily-Telegraph-Affäre auf den Träger der Krone niederhagelte, verwies auf eine grundsätzliche Unzufriedenheit vieler Repräsentanten des politischen Systems mit dem forschen Gebaren des Kaisers. Eine tiefgreifende Krise des Kaisergedankens, gar eine prinzipielle Opposition gegen das monarchische System war damit nicht verbunden. Den Kaiser selbst traf die Kritik unerwartet und unvorbereitet. Auf dem Höhepunkt der Krise dachte er kurzzeitig an Abdankung und fortan versuchte er sich in seinen öffentlichen politischen Stellungnahmen deutlich zurückzuhalten. Geglückt ist ihm das nicht immer. Dagegen widmete er in den ihm bis zum Kriegsausbruch noch verbleibenden sechs Regierungsjahren einem Bereich seine verstärkte Zuwendung, den er immer schon als ureigenste Domäne seines herrscherlichen Engagements angesehen hatte: der Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturpolitik. Seine Anteilnahme am Ausbau des preußisch-deutschen Kulturstaats war beträchtlich, und sie wurde von ihm selbst ausdrücklich in die Tradition fürstlichen Mäzenatentums seiner hohenzollernschen Vorfahren hineingestellt. Die von ihm hier entfalteten Aktivitäten zeichneten sich durch finanzielle Großzügigkeit und thematische Vielfalt aus, wenn sie sich auch nicht unbedingt durch entsprechenden Tiefgang empfahlen. Es waren in erster Linie Fragen der technisch-industriellen Entwicklung, die den Kaiser in ihren Bann zogen. Seine Begeisterung für Innovationen verband sich in manchen Fällen – etwa bei der Motoren-, Funk- und Elektrotechnik – mit außergewöhnlicher Sachkenntnis, welche die Zeitgenossen um so mehr in Erstaunen versetzte, als sie auf eigentümliche Weise zu Wilhelms im Grunde vormoderner Herrschaftsauffassung kontrastierte, die als weitgehend unzeitgemäß galt.

Leitend war bei allen seinen bildungs- und wissenschaftspolitischen Bemühungen die starke Konzentration auf praxisnahe und angewandte Bildungsinhalte. Bereits während der Diskussion über die Reform des höheren Schulwesens, ganz zu Anfang seiner Regierung 1889/90, hatte er mehrfach persönlich zugunsten der Verfechter einer stärker realitätsorientierten Unterrichtsgestaltung Partei ergriffen. Mit Eifer unterstützte er die Bemühungen um Relativierung der rein humanistischen Bildungsidee des altsprachlichen Gymnasiums. Sein schulreformerischer Einsatz gipfelte damals in der Einberufung zweier Schulkonferenzen (1890/1900), bei denen er selbst eine programmatische Eröffnungsrede hielt. Im Ergebnis führten die Beschlüsse dieser Konferenzen dann tatsächlich zu jener weitgehenden Gleichstellung von humanistischem Gymnasium, neusprachlichem Realgymnasium und mathematisch-naturwissenschaftlicher Oberrealschule, wie der Kaiser sich dies wünschte.

In eine ähnliche Richtung ging sein beharrliches Bestreben, einen Ansehenszuwachs der von ihm favorisierten und durch Neugründungen in Danzig (1904) und Breslau (1910) auch quantitativ vermehrten Technischen Hochschulen gegenüber den in Deutschland traditionell privilegierten Universitäten durchzusetzen. Mit der Einführung des Promotionsrechts (Dr.-Ing.) für alle Technischen Hochschulen in Preußen führte dieser Einsatz 1899 zum Erfolg, was ihm die Rektoren aller elf deutschen Technischen Hochschulen 1913 mit der gemeinschaftlichen Verleihung der Ehrendoktorwürde (Dr.-Ing. E.h.) dankten. Tatsächlich war damit für die Technikwissenschaften, die im akademischen Milieu bisher eher mit Geringschätzung behandelt worden waren, der Weg frei zur vollständigen Integration in den universitären Lehr- und Forschungsbetrieb. Wilhelm II. hat hier einen Emanzipationsprozess vorangetrieben, der sich wahrscheinlich auch ohne sein Zutun durchgesetzt hätte. Dass er sich gleichwohl zu einem engagierten Fürsprecher dieser Entwicklung gemacht hat und durch seinen Einsatz die soziale Akzeptanz der Ingenieurberufe in Deutschland nachdrücklich befördern half, wirft ein bezeichnendes Licht auf sein facettenreiches Verhältnis zum gesellschaftlichen Fortschritt.

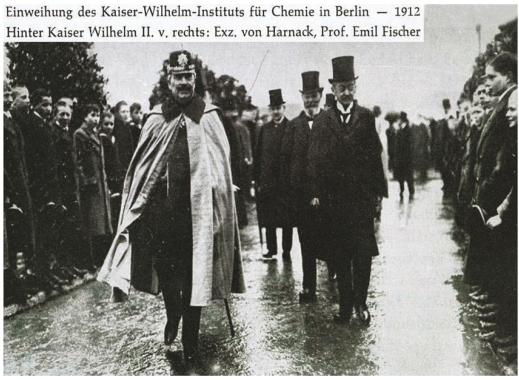

Das gilt ebenso für die seinerzeit noch sehr innovative Idee einer institutionalisierten Zusammenarbeit von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft, die man geradezu als eine Art kaiserliches Steckenpferd bezeichnen könnte. Mit großem persönlichen Einsatz gelang ihm 1911 die Gründung der „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft“, die heute als „Max-Planck-Gesellschaft“ firmiert. Die Gesellschaft folgte ausdrücklich Vorbildern des nordamerikanischen Wissenschaftsbetriebs. Durch privatwirtschaftliche Zuwendungen finanzierte sie mit staatlicher Unterstützung den Unterhalt zahlreicher eigenständiger Forschungsinstitute, besonders auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Als Protektor der Gesellschaft engagierte sich der Kaiser in rastlosem Einsatz für die Einwerbung von Spenden, wobei ihm seine freundschaftlichen Verbindungen zu führenden Vertretern des Wirtschaftsbürgertums erheblich zugutekamen.

Nimmt man zu alledem schließlich noch die kaiserlichen Vorlieben für ethnologische und archäologische Feldforschung, sein Interesse an den Kulturen des Alten Orients sowie seine intensive Kontaktpflege zu namhaften Gelehrten aus den unterschiedlichsten fachlichen Disziplinen, so ergibt sich ein beachtliches wissenschaftspolitisches Engagement, wie es damals kein anderes Staatsoberhaupt entfaltet hat. Es wurde von vielen Zeitgenossen als spezifisch „modern“ empfunden, weil es sich nicht nur aus einem lebhaften Verständnis für die gewandelten Rahmenbedingungen des Wissenschaftsbetriebs speiste, sondern auch sehr bewusst den Interessen deutscher „Weltgeltung“ dienen wollte. In deutlichem Kontrast zu alledem stand allerdings der literarische und künstlerische Geschmack des Kaisers. Bei hoher eigener Begabung fürs Zeichnen und Malen, verharrte er in einem durchaus konventionellen Kunstverständnis, welches freilich die Mehrheit seiner Mitbürger geteilt haben dürfte. Seine architektonische Vorliebe entsprach der am Historismus orientierten Zeitmode und fand in seiner bis ins Detail gehenden Mitarbeit an den Entwurfsplanungen zum Berliner Dom einen repräsentativen Ausdruck. Der im neuen Jahrhundert zum Durchbruch gelangenden künstlerischen und literarischen Moderne hingegen stand der Kaiser mit vollkommener Verständnislosigkeit gegenüber.

Schlüsselfigur und Namensgeber einer Epoche

Aufs Ganze gesehen – so wird man bilanzieren können – bot die Regierungszeit Wilhelms II. bis zum Kriegsausbruch im August 1914 das Bild weitgehender Übereinstimmung zwischen dem Kaiser und der großen Majorität seiner Untertanen. Wilhelm II. tat jahrzehntelang das, was die Bevölkerung mehrheitlich von ihm erwartete. In dieser Hinsicht war er ein außerordentlich populärer Monarch, dessen Akzeptanz bis weit ins Lager der sozialdemokratisch gebundenen Arbeiterschaft reichte. 1912 schlug ihn der Neffe des norwegischen Nobelpreisstifters, Emanuel Nobel, gar für den von seinem Onkel ausgeschriebenen Friedensnobelpreis vor. Das 1913 mit festlichem Aufwand und unter starker Anteilnahme aller Bevölkerungsschichten begangene 25-jährige Regierungsjubiläum des Kaisers bot dann noch einmal Anlass und Gelegenheit zur Demonstration monarchischer Loyalität der überwältigenden Mehrheit der Deutschen in der Identifikation mit ihrem Kaiser – bevor das Reich, und mit ihm die Institution des preußischen Königs- und deutschen Kaisertums, in den Höllenstürmen des Ersten Weltkriegs versanken.

Nach der Katastrophe, die er weder gewollt noch gar mutwillig provoziert, aber eben auch nicht entschlossen genug zu verhindern gewusst hatte, mochten nicht mehr viele vormalige Lobredner Wilhelms II. an die von ihnen einst bekundete Sympathie mit ihrem inzwischen entthronten und bis zu seinem Tod vor 80 Jahren, am 4. Juni 1941, im niederländischen Exil lebenden Monarchen erinnert werden. Auch hier war Walther Rathenau einer der wenigen, die – selbstkritisch und resignativ zugleich – auf ihre eigene Vergangenheit zurückzublicken wagten. „Niemals zuvor“, so bekannte er 1919 ehrlich und unumwunden, „hat so vollkommen ein sinnbildlicher Mensch sich in der Epoche, eine Epoche sich im Menschen gespiegelt. Dies Volk in dieser Zeit, bewußt und unbewußt, hat ihn so gewollt, nicht anders gewollt, hat sich selbst in ihm so gewollt. Nicht einen Tag lang hätte in Deutschland regiert werden können wie regiert worden ist, ohne die Zustimmung des Volkes […]. Die Wilhelminische Epoche hat am Monarchen mehr verschuldet als der Monarch an ihr.“

Frank-Lothar Kroll ist Professor für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Technischen Universität Chemnitz.