Historischer Rundgang: Station 4

Cadenabbia als Ersatzkanzleramt

Diese Tage in Cadenabbia sind mir nicht gerade verschönt worden durch die Ausführungen namentlich in der deutschen Presse darüber, wer nun Bundeskanzler werden wolle.

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung auf das Kennenlern-Treffen mit Charles de Gaulle

Nachdenken über die “Präsidentschaftskrise”

Kontroverse über die Ratifizierung des Élysèe-Vertrags

Der letzte Cadenabbia-Aufenthalt im Amt des Bundeskanzlers

Allen Urlaubsgefühlen zum Trotz, die die Bilder aus Cadenabbia suggerieren, darf nicht vergessen werden, dass die „Villa La Collina“ eben kein normales Feriendomizil war, sondern der temporäre Aufenthaltsort des Regierungschefs eines Staates, der sich damals im Zentrum des Kalten Krieges in Europa befand und dessen Bedeutung auch durch das politische Handeln Adenauers stetig anwuchs. Während Adenauers Aufenthalten diente die Residenz am Comer See somit gewissermaßen als Ersatzkanzleramt.

Das brachte schon im Vorfeld der Besuche umfangreiche Vorbereitungen mit sich. Mitarbeiter des Bundeskanzleramts reisten nach Cadenabbia, untersuchten den Zustand der Villa und gaben allfällige Reparaturen in Auftrag. In Kooperation mit den italienischen Behörden wurden Telefon- und Fernschreibgeräte angeschlossen, damit die Verbindung mit Bonn jederzeit gegeben war. Beamte des Bundeskriminalamtes inspizierten die Sicherheit des Geländes und besprachen sich mit den lokalen Polizeikräften. Wenn während Adenauers Aufenthalt am Comer See streng vertrauliche Informationen mitgeteilt oder ausgetauscht werden mussten, fuhren Kuriere nach Bonn beziehungsweise Cadenabbia.

In diesem Sinne warnte der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen sowie Ehrenvorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bernhard Vogel, davor, die damalige Bedeutung Cadenabbias als Handlungsort der deutschen und europäischen Politik zu unterschätzen: „Es wird leicht übersehen, daß entscheidende Wegmarken der späten Adenauer-Ära in Cadenabbia ersonnen oder gesetzt worden sind, daß die Cadenabbia-Aufenthalte eben jenen Jahren zugehören, da Adenauer als der große alte Mann des Westens galt.“

Vorbereitung auf das Kennenlern-Treffen mit Charles de Gaulle

So bereitete sich Adenauer am Comer See beispielsweise im Sommer 1958 auf sein erstes persönliches Treffen mit dem neuen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle vor. Dass daraus einmal eine enge Freundschaft sowohl zwischen zwei Völkern als auch zwischen zwei Staatsmännern erwachsen sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen – eher im Gegenteil. Der General, den die chaotischen innenpolitischen Verhältnisse infolge des Algerienkrieges wieder an die Macht gespült hatten, war als der „Befreier Frankreichs“ von deutscher Besatzung bislang nicht als Anhänger enger bilateraler Beziehungen zwischen Paris und Bonn bekannt. 1954 hatten seine Anhänger zudem Adenauers Lieblingsprojekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft in der Französischen Nationalversammlung zu Fall gebracht. Einige deutsche Experten befürchteten gar die Etablierung einer Militärdiktatur westlich des Rheins. Adenauer beriet sich in Cadenabbia unter anderem mit Bundesaußenminister Heinrich von Brentano und dem deutschen Botschafter in Frankreich, Manfred Klaiber. Am 13. September brach der Kanzler vom Comer See auf. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Baden-Baden traf er am 14. September 1958 in dessen Heimatort Colombey-les-Deux-Églises mit de Gaulle zusammen. Diese persönliche Begegnung ist in die Geschichte als das „Wunder von Colombey“ eingegangen und bereitete der besonderen deutsch-französischen Annäherung den Weg, die im Januar 1963 in der Unterzeichnung des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag) gipfeln sollte.

Nachdenken über die “Präsidentschaftskrise”

Über eine von ihm selbst heraufbeschworene innenpolitische “Krise” brütete Adenauer im Frühjahr des Folgejahres während seines Aufenthalts am Comer See: Die so genannte “Präsidentschaftskrise”. Mit dem nahenden Ende der Amtszeit des beliebten Bundespräsidenten Theodor Heuss hatte Adenauer überlegt, selbst in das Amt des Staatsoberhaupts zu wechseln, und diese Absicht auch am 7. April 1959 öffentlich kundgetan, bevor er am Folgetag nach Cadenabbia aufbrach, wie er in seinen „Erinnerungen“ schreibt: „Am 8. April 1959 abends reiste ich zu einem vierwöchigen Urlaubsaufenthalt nach Cadenabbia ab, ohne vorher mit irgend jemand noch weiter über diese ganze Angelegenheit gesprochen zu haben.“

Beim ruhigen Reflektieren am Comer See befielen ihn aber zunehmend Zweifel an seiner eigenen Absicht, waren die Machtbefugnisse eines Bundespräsidenten doch gering im Vergleich zu seinen eigenen als Bundeskanzler. Zudem zeichnete sich ab, dass schon zu dieser Zeit Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard ihm im Amt des Regierungschefs nachfolgen würde, wofür ihm Adenauer schlicht die Qualifizierung absprach. Wichtige Vertreter von Partei, Fraktion und Regierung gaben sich im Frühjahr 1959 in Cadenabbia die Klinke in die Hand, darunter der Bundestagsabgeordnete und enge Vertraute des Kanzlers Robert Pferdmenges, Staatssekretär Hans Globke und der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Heinrich Krone.

Hierzu schreibt Adenauer in seinen „Erinnerungen“ weiter: „Am 2. Mai suchten mich Dr. Krone […] und Staatssekretär Globke auf. Krone berichtete mir, daß nach seiner Ansicht die Mehrheit der Fraktion für eine Kandidatur Erhards für das Amt des Bundeskanzlers eintrete. Ich brachte Krone gegenüber sehr nachdrücklich meine starken Bedenken gegen eine Kanzlerkandidatur Erhards zum Ausdruck“. […] Am 4. Mai 1959 kehrte ich von Cadenabbia nach Bonn zurück.“ Die Diskussionen bis zur endgültigen Absage Adenauers für das Bundespräsidentenamt zog sich zwar noch etwas hin, doch die gedanklichen Grundlagen für diese Entscheidung mit der Ablehnung der Person Erhards als Nachfolger im Kanzleramt waren bereits in Cadenabbia herangereift.

Kontroverse über die Ratifizierung des Élysèe-Vertrags

Besprechungen mit Bundesministern und der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehörten in Cadenabbia zum Alltag. Außergewöhnlich war am 4. April 1963 jedoch das Abhalten einer Koalitionsbesprechung am Urlaubsort. Hintergrund war der Streit über den am 22. Januar 1963 unterzeichneten bilateralen Vertrag über die Grundlagen der deutsch-französischen Zusammenarbeit (Élysée-Vertrag), der zurecht als Meilenstein in der Aussöhnung zwischen beiden Ländern gilt, zeitgenössisch aber dennoch umstritten war, weil innerhalb der Unionsparteien ein Streit über eine engere Anlehnung entweder an die USA oder an Frankreich tobte („Atlantiker-Gaullisten-Kontroverse“). Vor diesem Hintergrund kam am Comer See eine Runde von rund 14 Personen aus beiden Fraktionen zusammen, darunter CDU-Bundesaußenminister Gerhard Schröder, Entwicklungshilfeminister Walter Scheel (FDP), der Minister für Gesamtdeutsche Fragen Ernst Lemmer, die Unions-Außenpolitikexperten Ernst Majonica und Johann Baptist Gradl, der FDP-Fraktionsvorsitzende Erich Mende sowie der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Will Rasner.

Bei einer Vorbesprechung hatte Majonica dem Kanzler verdeutlicht, dass die Ratifizierung des Élysée-Vertrags im Bundestag zu scheitern drohte. Damit wäre nicht nur Adenauers Lieblingsprojekt auf den letzten Metern doch noch gescheitert, sondert es hätte auch einen Affront gegenüber Frankreich und de Gaulle bedeutet, den bereits feierlich unterzeichneten Vertrag abzulehnen, und hätte den begonnenen Aussöhnungsprozess mit dem früheren Kriegsgegner generell in Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund stimmte Adenauer in Cadenabbia dem Vorschlag zu, dem Vertrag einseitig eine Präambel voranzustellen, in welcher die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft herausgestellt werden sollte. So geschah es dann auch. De Gaulle reagierte enttäuscht, doch der Vertrag war gerettet – und gilt heute als eine der größten Leistungen der Ära Adenauer.

Der letzte Cadenabbia-Aufenthalt im Amt des Bundeskanzlers

Ein besonderer Aufenthalt Adenauers am Comer See war der im Spätsommer 1963 – sein letzter als Bundeskanzler und wenige Wochen vor seinem angekündigten Rückzug. Bei diesem Aufenthalt nahm er besonders viele Pressetermine wahr, nämlich mit dem Bayerischen Fernsehen, Bildreportern der FAZ, dem britischen Fernsehen, Axel Springer, Fotoreportern der Neuen Illustrierten, dem Stern, der Welt, der Stuttgarter Zeitung, Bildreportern des Spiegel und der Revue, der Wochenschau sowie ein Interview mit dem ZDF. In seinen „Erinnerungen“ notierte unter dem Datum des 14. September 1963 der Adenauer-Vertraute und frühere CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Heinrich Krone: „In Cadenabbia zusammen mit Erhard und Schröder und Brentano. Es war ein herrlicher Herbsttag. Wir saßen im Garten. Es lag ein Hauch von Melancholie über diesem Tage, dem Vorabend des Tages, an dem vor 14 Jahren der Kanzler mit einer Stimme Mehrheit gewählt wurde.”

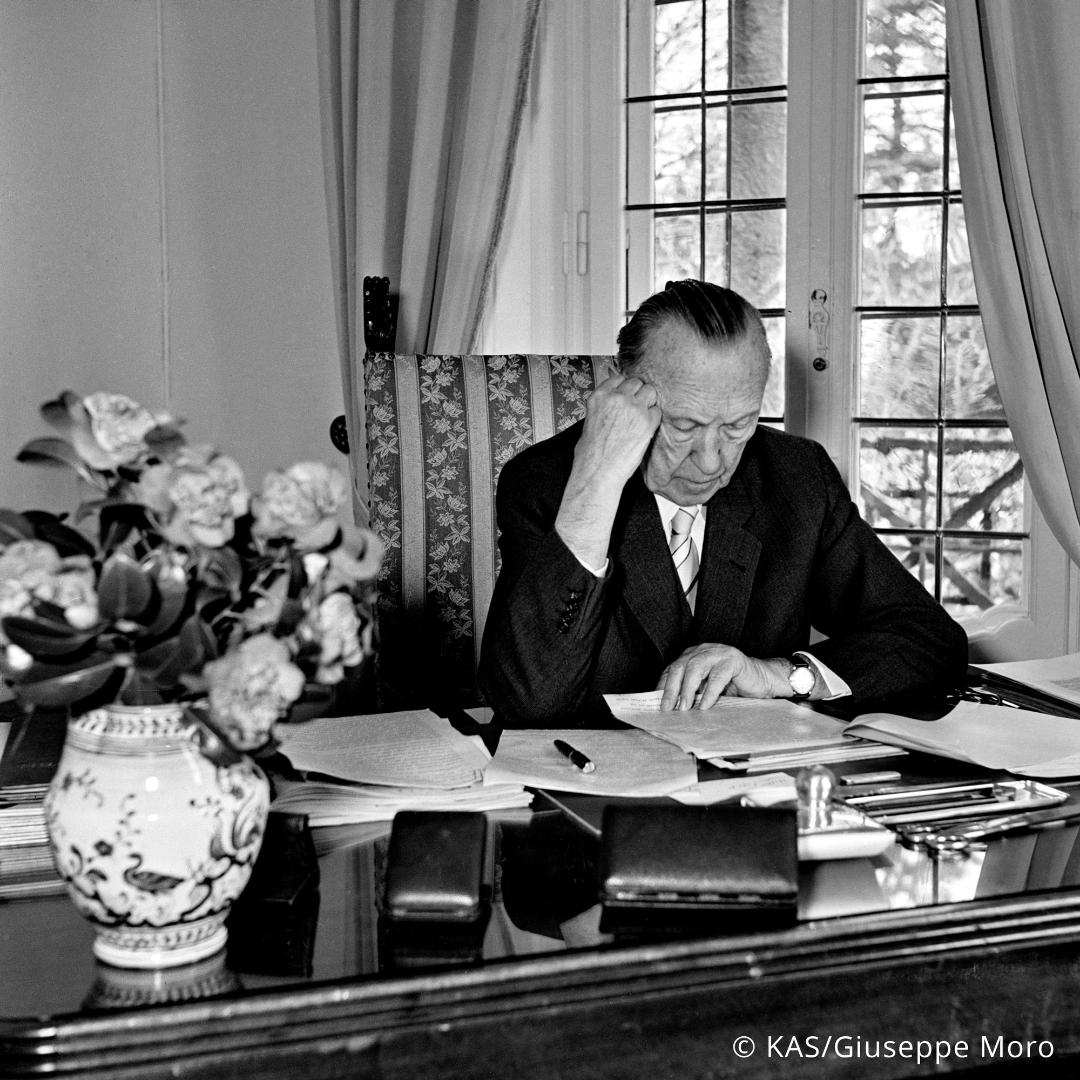

In die Reihe der vielen hochkarätigen Besucher gehörte auch der bekannte Maler Graham Sutherland, der gekommen war, um Adenauer zu porträtieren. Ebenso anwesend war der Fotograf Giuseppe Moro, der sonst Filmstars wie Anita Ekberg vor der Kamera hatte und nun – während der Cadenabbia-Aufenthalte Adenauers – zum „Kanzlerfotografen“ avancierte, und dem wir anhand seiner Fotos einen besonderen Einblick in die Urlaubsaufenthalte des „Alten“ verdanken. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat jüngst einen Bildband mit seinen Fotografien veröffentlicht. Auch die Weiterfahrt nach dem Cadenabbia-Aufenthalt gestaltete sich besonders. Adenauer reiste weiter nach Rom, wo er am 17. September 1963 von dem neuen Papst Paul VI. zu einer Audienz empfangen wurde.

Nach dem Ende der Kanzlerschaft stand in den Jahren 1964 bis 1966 zumeist die Arbeit an Adenauers „Erinnerungen“ im Mittelpunkt der Cadenabbia-Aufenthalte. Doch der Altkanzler tat sich im Urlaub mit der Memoiren-Arbeit recht schwer. Viel lieber empfing er Gäste oder spielte Boccia. Es ist dem Engagement und der Organisation seiner engen Mitarbeiterin Anneliese Poppinga zu verdanken, dass Struktur in die Memoiren-Arbeit kam und bis zu Adenauers Tod im April 1967 drei von vier Bände der Erinnerungen fertiggestellt werden konnte. Für den vierten Band über die Jahre 1959 bis 1963 ordnete Poppinga die bereits vorhandenen Unterlagen, so dass dieser zumindest als Fragment – mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf den deutsch-französischen Beziehungen – erscheinen konnte.